生徒の将来のために行われるキャリア教育。学力のようにテストでその習熟度がわかるようなものではなく、先生方は、常に悩みながら中学生のキャリア教育に取り組まれていると聞きます。流れが早く予測不能な今の時代において、何が本当に生徒のためになるのか。今の活動は本当に彼らのためになっているのだろうか。

こうした悩みに対し、今回はキャリア教育論や教育社会学をご専門に、国立教育政策研究所での実績を含め、キャリア教育に関する様々な研究実績をお持ちの筑波大学立石慎治先生にお話を伺いました。

<プロフィール>

筑波大学 図書館情報メディア系 助教

立石 慎治 先生

東北大学高等教育開発推進センター助教、国立教育政策研究所生徒指導・進路指導研究センター研究員、同高等教育研究部主任研究官を経て、2020年4月より筑波大学教学マネジメント室助教、2024年4月より現職。国立教育政策研究所生徒指導・進路指導研究センター 委員・研究分担者として「今後の生徒指導・進路指導研究センターにおける調査研究の在り方に関する懇談会」、「地域連携によるキャリア教育重点調査研究事業」に携わる。専門は高等教育論、キャリア教育論、教育社会学。

どんな活動をするのか、誰の話を聞くのかという、特別な何かも大切ですが、まずは、普段の授業を大切にすることが個人的に大切だと考えています。生徒が「学校で学んだことが、きっと今後の人生で必要になる。だから今これを学んでいるんだ」と子どもたちに思ってもらえる授業は、きっと実際に子どもたちの今後の人生の支えになるのではないでしょうか。

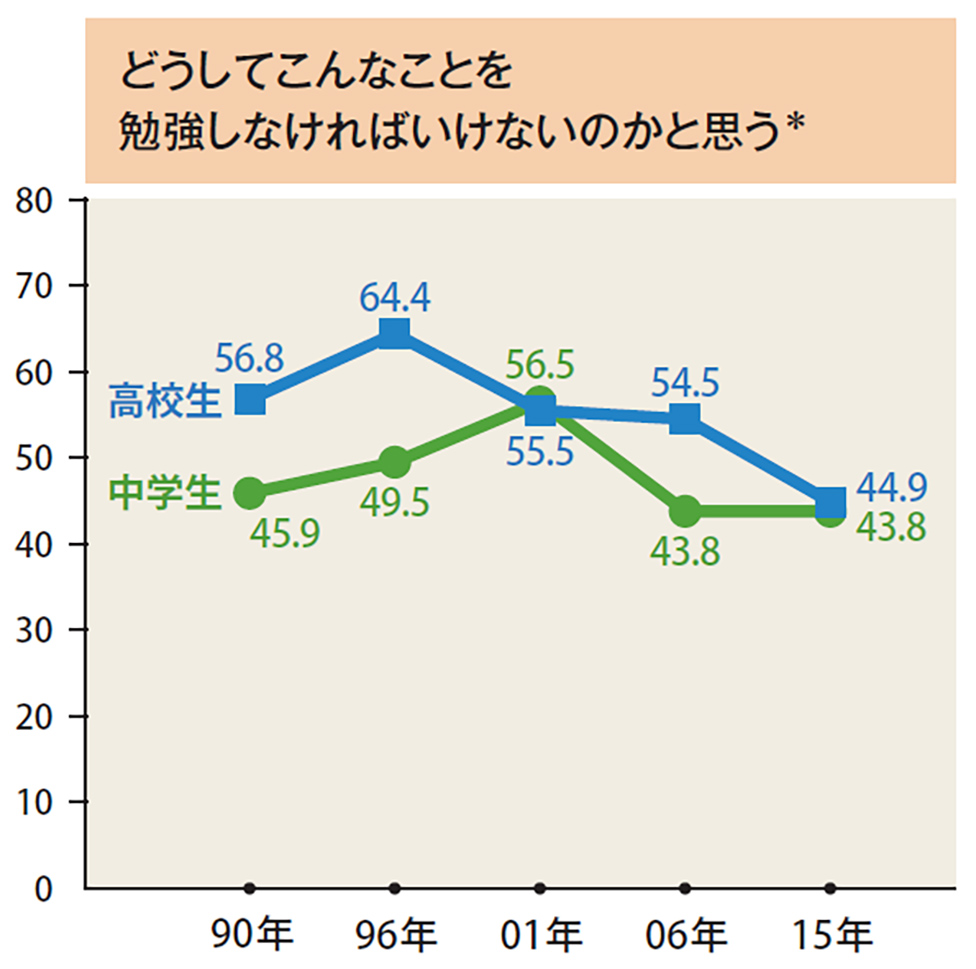

少し古いデータになりますが、ある中高生向けのアンケートに「どうしてこんなことを勉強しなければならないのか」という設問があります。この設問に対して「思う」と回答する割合は例年高い状況です(ベネッセ教育総合研究所『「第5回学習基本調査」データブック [2015]』)。日本の子どもたちの学力が国際的に見ても高いことはよく知られていますが、そのように身に付けたものがなぜ要るのかまではどうやら伝わっていない生徒もいそうだ、というのが各種のデータから垣間見える日本の子どもたちの姿です。

今学んでいることが、将来自分に役に立つと思って学んでいれば、キャリア教育としての意味が出てきます。現行の学習指導要領も、社会がどのような在り方でも自ら人生を切り拓いていけるよう子供たちの「生きる力」を育む、という目標のもとにあります。この考え方に立てば、学力だけなく、生徒が卒業した後のことも考え、日々の学校生活のなかで何を教え、彼ら・彼女らの成長をどう支えるのかという視点につながります。このように考えると、キャリア教育が大事にしているものと学習指導要領が大事にしているものには多くの重なりがあります。キャリア教育担当が回ってきたから、何か特別なことを“キャリア教育”と銘打ってやらなくては、と思う方もいるかもしれません。たしかに、ときには生徒に日常の学校生活を離れた経験をさせてあげることも大事な場合もありますが、そもそもの日々の授業を、社会に参画したあとでも生きるなにかにつながるように練り上げていくこともまた大事なキャリア教育の要素です。そして、これは学校外の人には難しく、普段から生徒と向き合い、教壇に立っている先生方にしかできないことです。

子どもたちが思わず考えてしまうような魅力的な導入を用意することはひとつの方向性ではないかと思います。

以前、職務の一環で、「キャリア・パスポート」に関する調査のために、ある学校にお伺いしたことがありました。その際、授業の様子も見せていただいたのですが、その学校では授業の最後に充実した振り返りが行われていました。それ自体は大変興味深かったものの、「キャリア・パスポート」の調査でしたので、ある先生に「授業ではなく『キャリア・パスポート』のお話を…」と切り出したところ、その先生からは、「キャリア・パスポート」の大事な点は見通しと振り返りですよね、とのお返事があったあと、授業の最後に行う振り返りを充実させるためには、授業の最初の導入でいかに子どもたちが取り組みたくなる学習課題を設定できるかが重要なこと、だからこそ導入を練りに練って授業を行うこと、それが結果的に振り返る意義がある学習にもつながることを説明してくれました。こうした授業であれば、きっと「どうしてこんなことを勉強しなければならないのか」と思うことは少ないのではないでしょうか。この調査経験は、キャリア教育の大事な要素に日々の授業があることを改めて教えてくれたように思います。

魅力的な授業の作り方は先生方のご専門だと思いますので、私が口を出すことではないのですが、実はキャリア教育に必要なことは、先生方の専門である教科の授業であり、普段から行っていることをより洗練させていくことなのではないかと思います。

キャリア教育で大切にすべきは、卒業後に生徒が幸せなキャリアを辿ることができるように何をするかですから、誰かが用意してくれる「正解」や誰が解いても同じになる「正解」というのは確かになさそうです。答えが見えない中、先生方は悩みながら日々生徒に向き合っていることと思います。大変難しい問ですが、手がかりは学校として「どんな子どもを育てたいか」に立ち戻ることだと思います。キャリア教育として何をするかに目が向いてしまうケースをよくお聞きしますが、目指す子どもたちの像という目標がない状態では、キャリア教育として行った教育活動の吟味がしづらく、試行錯誤はできません。

そもそもキャリア教育は担当の先生がひとりで行うことではありません。中学校は教科担任制であり、一人の子を複数の大人で見ます。そのため、学校としてどうしたいのかが、全員に共有された状態で、それぞれの先生方が各教科や日々の対応の中に落とし込んでいく必要があるのです。しかも、教育活動として意義あるように展開するには、キャリア教育で目指す生徒像が形式上や表面上のものではなく、先生たちの中で腹落ちしていることが重要です。共通理解を図るための方法はいろいろとありえますが、どの学校にも必ずある学校の教育目標やキャリア教育の諸計画、諸計画に書き込まれる目指す生徒の姿は大事なもののひとつです。

ある学校で、子どもたちにどうなってほしいかを先生たちが議論する場にご一緒させていただく機会がありました。先生たちの願いや、これからの社会像に加え、子どもたちのことを思い浮かべながら、何時間にも及ぶ議論をされていました。興味深かったのは、数週間後にその学校の先生から「この前決めたキャリア教育目標、一部を修正しました。この目標、うちの子たちにとってはこうじゃないなと違和感を持ったので、変更しました。」といった趣旨のことを聞かせていただいたときです。子どもたちの目指す像を表面的なものだと思っていたら、決してこうはいきません。日々の活動のなかで子どもたちの様子を捉える視点としてリアリティを持っていると思いました。先生たちが本気で考え、共通認識が図られたからこそ、このようなことができるのだと痛感しました。このような状況が整えば、軌道修正や試行錯誤がしやすくなるのではないでしょうか。もちろん、どの学校も多忙ですから、なかなか共通認識を図るために時間は取れないことと思います。できるところから少しずつ、目指す生徒像を地道に共有していくということに落ち着くかもしれません。

「私の行き方発見プログラム」をはじめとする企業プログラムを活用することには「本物に触れる」という学校ではできない価値があります。そのため、どのタイミングで本物に触れさせるかを見極めることが大切ではないでしょうか。単元の最初のほうで導入として子どもたちの学びの意欲を引き出すために活用するのもいいですし、調べ学習など自分でできることをやり尽くし、「本物に聞くしかない」という検証のタイミングでもいいかもしれません。先生方が企業や地域社会の協力をどこで得たいかという、学習の設計次第です。

これは職場体験でも同じことです。職場体験も教育的効果をねらって行うわけですから、職場体験を通して何を学ばせたいのかという狙いや学習設計は欠かせません。狙いがあれば、職場体験先に依頼するときや事前の打合せを行うとき、受け入れていただく子どもたちの特徴だけでなく、学校として学ばせたいと考えていることを伝えられます。そうした狙いがあれば,企業や地域社会の方のほうも協力しやすいのではないでしょうか。

キャリア教育は社会の在り方からも影響を受けるので、学校内では完結しません。先生方が日々の授業で学ぶことの意味をしっかり伝えても、なかには「この授業が本当にこれから役に立つの?」と思う生徒もいるでしょう。そんな時に、職場体験や企業プログラムで、先生とは違う大人も先生と同じことを言っていたり、学校での学びが活きている姿を直接見ることで、「ああ、やっぱり学校の学びは自分の将来のためになるんだ」と気づける子どもたちも出てくるのではないでしょうか。

普段の授業での学びの成果を最大限引き出すには、地域社会の協力や企業プログラムなどの活用が必要であり、逆もまたしかりです。普段の授業と外部と連携した活動は相互に補完しあうものだと思います。中学校の先生方は御存じのとおり、職場体験活動においては「事前指導・事後指導」が大事と言われてきました。キャリア教育は学校の教育活動全体で行われるものです。すべての学習経験は何かの事前であり事後である。その連鎖を、その学校で目指す教育目標を根幹において設計することで、子どもたちが卒業後の人生をハッピーに生きられるようにという考えのもとに行うものがキャリア教育だと思います。

教育の本質は「子ども一人一人がハッピーに生きるために何をするか」を考えることではないでしょうか。このことは時代が変わっても変わらないと思います。子どもたちはやがて学校を出ていきます。教員はいま担当している生徒に一生ついていくわけにいきません。だからこそ限られた期間で子どもたちに何を残せるかが大切なんだと思います。

そのためにも、まずは先生御自身がハッピーに生きるとは何かを考えてほしいと思います。その人ならではの幸せの定義を持った先生が今、その学校でキャリア教育を担当している。そのこと自体に価値があり、その先生だからこそ実現するキャリア教育があるはずです。それを信じて、自信を持っていただきたいと思います。もちろん、独りでパーフェクトを目指すことなんてしなくていいのです。キャリア教育は一人でやることではありません。求めればいろんな助けがあります。校内の先生方の協力、地域社会や企業など、様々な協力を得ることができるということを忘れないでください。