環境配慮商品の取り組み

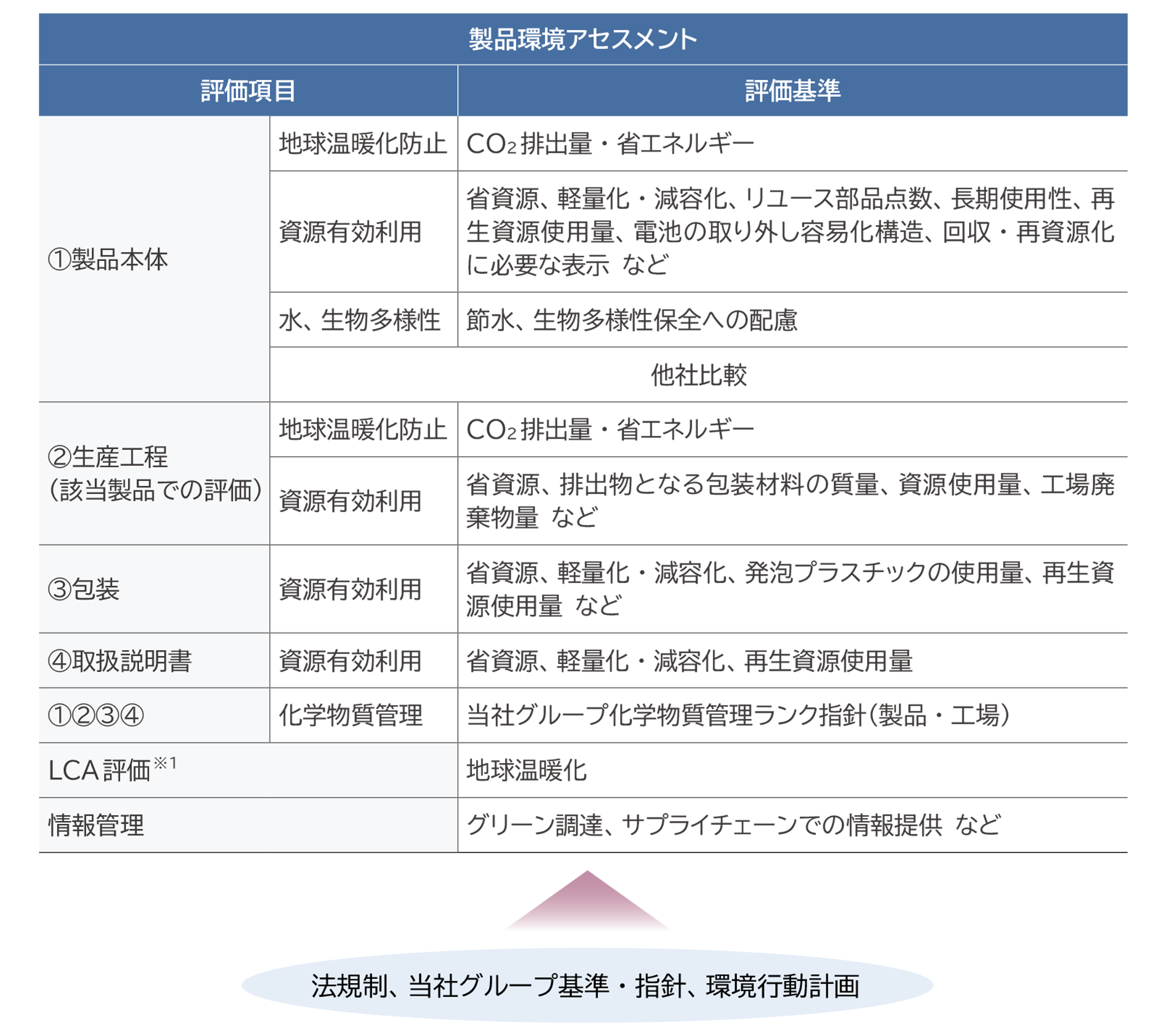

当社グループでは、商品が環境に与える影響を開発段階から事前評価する製品環境アセスメントを行っています。製品環境アセスメントでは、製品のライフサイクル全体に対して環境行動指針に示す5つの環境課題を評価項目としています。

近年特に大きな課題となっている地球温暖化に対しては、長期環境ビジョン「Panasonic GREEN IMPACT」のもと、「2050年までに3億トン以上の削減インパクト」という目標の達成に向けて環境配慮商品の取り組みを進めています。

当社グループのバリューチェーンにおけるCO2排出量では、商品使用時の排出が多くの割合を占めるため、商品使用時の省エネ性能向上が重要です。2024年度省エネ大賞では、製品・ビジネスモデル部門において当社グループから2件のテーマが受賞しました。

製品環境アセスメントの概要

※1 製品がライフサイクルの各段階において環境に与える影響を定量的に評価する手法

| 部門名 | 受賞名 | 受賞者名 | テーマ名 |

|---|---|---|---|

| 製品・ビジネスモデル部門 | 資源エネルギー庁 長官賞(家庭分野) | パナソニック(株) 空質空調社 | 新除湿方式 エコ・ハイブリッド搭載 「衣類乾燥除湿機 F-YEX120B」 |

| 省エネルギー センター会長賞 | パナソニック(株) パナソニック ハウジング | 真空断熱ガラスを利用した 冷凍リーチインショーケース 「REシリーズ」 |

衣類乾燥除湿機 F-YEX120B

冷凍リーチインショーケース

FLD-REP9377LVG(3枚扉)

製品の環境性能を示す指標のひとつとして、カーボンフットプリント(CFP)の算定を推進しています。CFPとは、製品のライフサイクル各段階において排出される温室効果ガス(GHG)の量をCO2に換算し、定量的に分析・評価する手法です。

コネクト、インダストリー、エナジーなどのB2B事業では、顧客企業のサステナビリティ目標達成を支援するためのデータ提供要請の一環として、CFPの算定依頼が増加しています。また、B2Cのくらし事業においても、製品の環境性能を訴求する手段として、CFPへの関心が高まっています。こうした背景を踏まえ、当社グループでは事業領域ごとの目的に応じてCFPを適切に算定し、一部製品では展示会などでの訴求にも活用しています。さらに、グループ全体での算定レベルの高位平準化高度化と標準化を目指し、セミナーの開催や事業別ガイドラインの策定などの取り組みも進めています。

環境配慮工場の取り組み

当社グループは、モノづくりによる環境負荷低減を目指しグリーンファクトリー(GF)活動にグローバル全工場で取り組んでいます。具体的には各工場の法規制順守を前提に、CO2排出量、廃棄物・有価物発生量、水使用量、化学物質排出・移動量などの生産活動における環境負荷の削減計画策定とともに、排出量などの総量削減や原単位管理での進捗管理を実践・改善し、環境負荷低減と事業活動の両立を図っています。2010年度からはGFアセスメント制度※2を導入し、工場での取り組み水準の見える化でGF活動のさらなる向上を目指しています。

また、当社グループはモノづくり環境情報共有会を通じ、グローバル各地域の環境負荷低減活動や法規制・社会動向の共有に取り組んでいます。

欧州、東南アジア、中国、中南米では、地域別の情報交流や環境負荷低減の取り組み事例コンペ(優秀事例の表彰/横展開活動)を適宜実施し、それぞれの地域課題に応じたGF活動を実践し、取り組みを拡大・加速推進しています。

グループ全社の省エネ体質改善を目指した基盤強化策としては、ノウハウのグローバル共有・横展開がweb上でできるようBA(Before/After)チャート検索システムを整備し、各工場で実践したCO2、廃棄物、化学物質、水などの取り組み優秀事例を登録・共有するようにしています。

このほか、拠点数の多い中国、東南アジアでは、より確実に環境法規制に対応するための新たな活動として、同一地域の工場同士が事業会社の枠を超えて相互に環境監査を行う、クロスカンパニー環境相互監査を実施しています。またインドでも本格的に取り組みが開始され、2024年度はグローバルで計22拠点で実施され活動を展開しています。新型コロナウィルスの流行下においては各地域の感染状況を考慮し、オンライン会議も併用しながら、活動を止めることなくリスクの低減と相互スキル向上を実現しました。コロナ禍が落ち着きつつある昨今、当社グループ日本国内従業員も現地参加するなど、オンサイトとオフサイト両手法を活用しながらより効果的な活動を実施しています。今後も相互監査の活動を加速し、関連法令の順守確認を通して相互の学び合いを図り、グループ全社に蓄積されたノウハウを活用することによって取り組みのレベルアップを目指します。

※2 総量削減、体質強化、削減取り組み、リスク削減、人づくり、マネジメントの6側面/環境活動19項目について、5段階で自己評価し目標への進捗状況を他拠点と比較し相対的に評価する仕組みで課題抽出および改善策の自主的検討・推進に役立てる。2013年度からは19項目以外にも各事業会社独自視点に基づきアセスメント項目が追加できるよう制度改善。(例:傘下工場のリスク管理強化を目的に、環境法規制の順守状況や管理方法に関する項目を追加運用し、大気・水質などの対象施設・空調設備などについて、法令以上に厳しい自主基準値設定に関する設問を追加)