価値創造プロセス

パナソニックグループが持続的に社会への貢献を果たし企業価値を高めていくために、どのような価値をどのようにして生んでいくのかを「価値創造プロセス」として表現しています。その概念図とエッセンスは以下のとおりです。

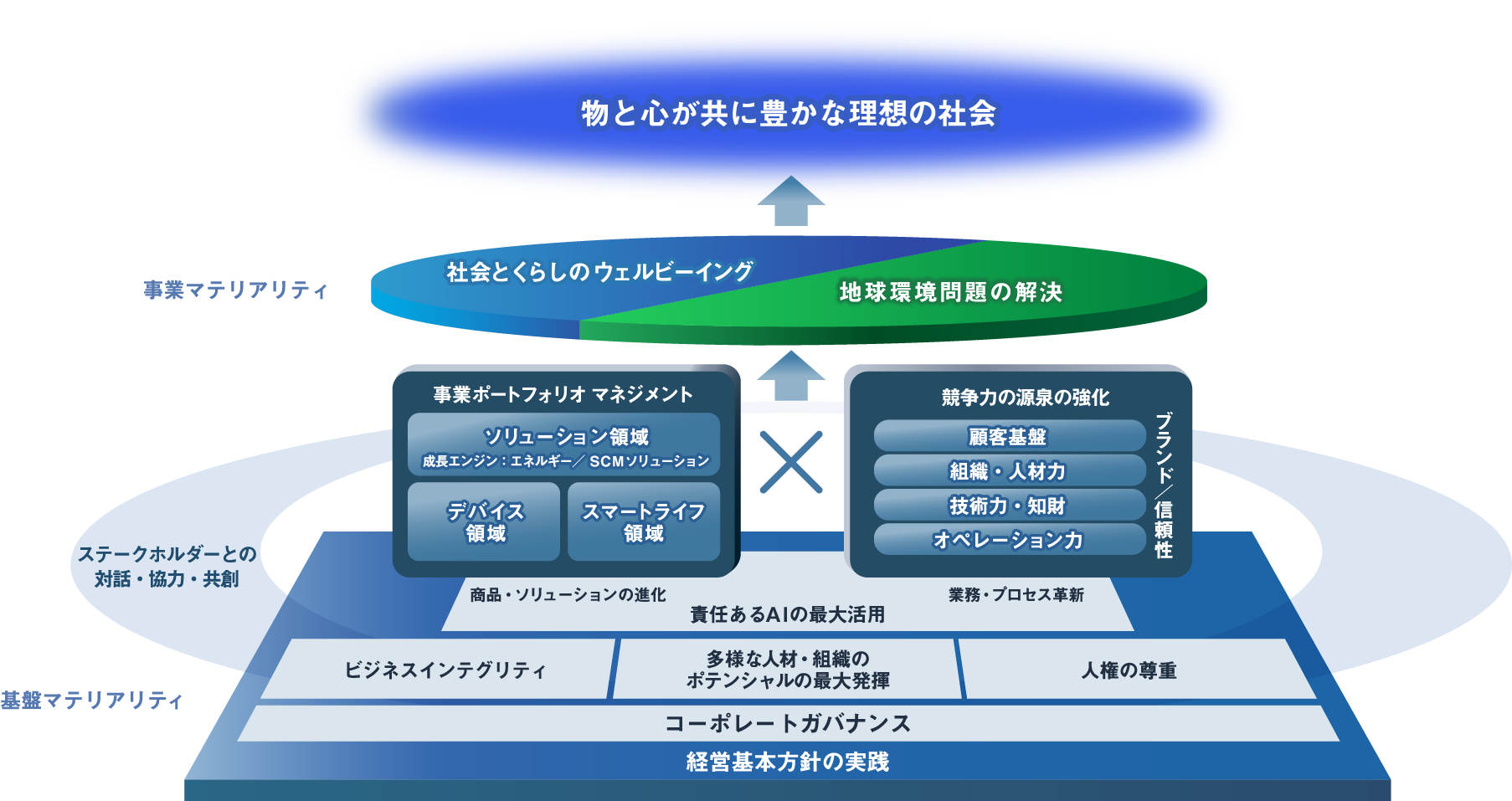

パナソニックグループは、使命である「物と心が共に豊かな理想の社会」の実現に向けて、事業活動を通じて「地球環境問題の解決への貢献」と「社会とくらしのウェルビーイング」という価値を生み出し続けます(=事業マテリアリティ)。そのために、事業ポートフォリオの最適化や注力領域の強化を図る一方、グループ共通の競争力の源泉となる無形資産の継続的な強化に取り組み、その掛け合わせによって、価値創出の最大化をはかります。

一方で、そうした持続的な価値創出を可能にするための 経営基盤の構築・強化にも注力します(=基盤マテリアリティ)。「コーポレートガバナンス」「ビジネスインテグリティ」「人権の尊重」「多様な人材・組織のポテンシャルの最大発揮」といった取り組みに加え、「責任あるAIの最大活用」によって、商品・ソリューションの進化を通して事業を強化し、業務・プロセス革新を通して競争力の源泉を強化します。

こうしたすべての取り組みのベースには、経営基本方針があります。また、「社会の公器」として、関係するすべてのステークホルダーの皆様と対話・協力・共創し、共に「理想の社会」の実現を目指していきます。

マテリアリティ

▪マテリアリティ(2025年度~)

当社では、マテリアリティを「社会に対する価値創造のための重要課題」と位置付け、事業活動を通じた価値創出のための「事業マテリアリティ」と、それを支える経営基盤の構築・強化のための「基盤マテリアリティ」を選定しています。これらは前述の価値創造プロセスの重要な要素になるものであり、それぞれのマテリアリティでKPIを設定し、その改善に継続的に取り組むことを通じて、より大きな価値創造につなげることを目指しています。具体的な内容は下表のとおりです。

マテリアリティ一覧

| マテリアリティ | 活動(例) | 指標 | 目標 | 関連事項の報告 | |

|---|---|---|---|---|---|---|

事業 | 地球環境問題の解決への貢献 | 脱炭素への貢献 |

| CO2削減インパクト | 3億トン(2050年) | |

自社バリューチェーンの削減量(2025年度) | ||||||

削減貢献量(2025年度) | ||||||

全工場CO2排出量 | 実質ゼロ(2030年) | |||||

サーキュラーエコノミー(CE)推進※2 |

| 再生材の使用量 | 再生樹脂の使用量(2025年度) | |||

CE型事業モデル数 | 累計16事業(2025年度) | |||||

社会とくらしのウェルビーイング | 社会のウェルビーイング |

| - | |||

くらしのウェルビーイング | ||||||

基盤 | 責任あるAIの最大活用 | AIによる商品・ソリューションの進化 |

| |||

AIによる業務・プロセス革新 | ||||||

多様な人材・組織のポテンシャルの最大発揮 | 組織カルチャー変革 |

| UNLOCK指標※3 | 60%(2027年度) | ||

未来を創る多様な変革型リーダーの開発・登用 |

| 経営チームにおける多様性比率(PHD執行役員の女性・日本以外の国籍・キャリア入社の割合) | 半数以上 | |||

女性管理職比率(PHD、PEX、事業会社6社) | 12% | |||||

安全・安心・健康な職場づくり |

| 重篤災害・重大災害の発生 | 0件 | |||

| 生産性指標(EBITDA/人件費) | 目標値(改善率) は次期中期戦略と合わせて設定予定 | ||||

人権の尊重 |

| 外国人移住労働者を雇用するグループ国内外拠点に対する強制労働防止への対面研修実施率 | 100%(2026年度) | |||

各事業会社の人権推進リーダーを育成する「人権DD実践研修」の理解度※4 | 80% | |||||

ビジネスインテグリティ |

| 重大なコンプライアンス違反の発生 | 0件 | |||

コーポレート・ガバナンス |

| 株主との建設的対話の促進 | 実施 | 企業情報サイト | ||

PHD取締役会の社外取締役比率 | 半数以上 | |||||

取締役会議長を独立社外取締役が務めること | 実施 | |||||

業績連動型役員報酬における非財務指標の採用 | 実施 | |||||

※1 カッコ内は、2024年度の対象事業で比較した場合の2020年度からのCO2削減量です

※2 従来の定義に基づく「工場廃棄物リサイクル率」は、過去より99%以上と高い水準を維持しています。国際的なルールとの整合性を踏まえ、本指標の定義を見直し中であることから、上表には記載していません。

※3 従業員意識調査の設問「会社や上司からの動機付けによる意欲向上」「挑戦への阻害要因がない」がともに肯定回答の割合(グローバル)

※4 知識に対する理解度に加え、「ビジネスと人権」に対する共感度とその推進に対する意識の高さを研修後のアンケートにて調査

▪マテリアリティの特定プロセス

当社グループは、2023年度に当社財務への影響および社会に与える影響の2つの側面から、重要な機会とリスクをマテリアリティとして特定しました。この特定のプロセスは以下の通りです。

- 社会からの要請や予見される将来課題等から、機会およびリスクになる課題を把握。

- これらについて、当社グループおよびステークホルダー視点で重要度評価を行い、マテリアリティを抽出。

- このプロセスおよび抽出したマテリアリティについて複数の社外の専門家との対話を通じて妥当性を確認。

- 当社グループのサステナビリティ経営委員会、グループ経営会議、取締役会での議論を経て、 マテリアリティとして特定。

なお、2025年度からは、マテリアリティを社会に対する価値創造のための重要課題として絞り込むとともに、事業の方向性や戦略に合わせて見直しました。

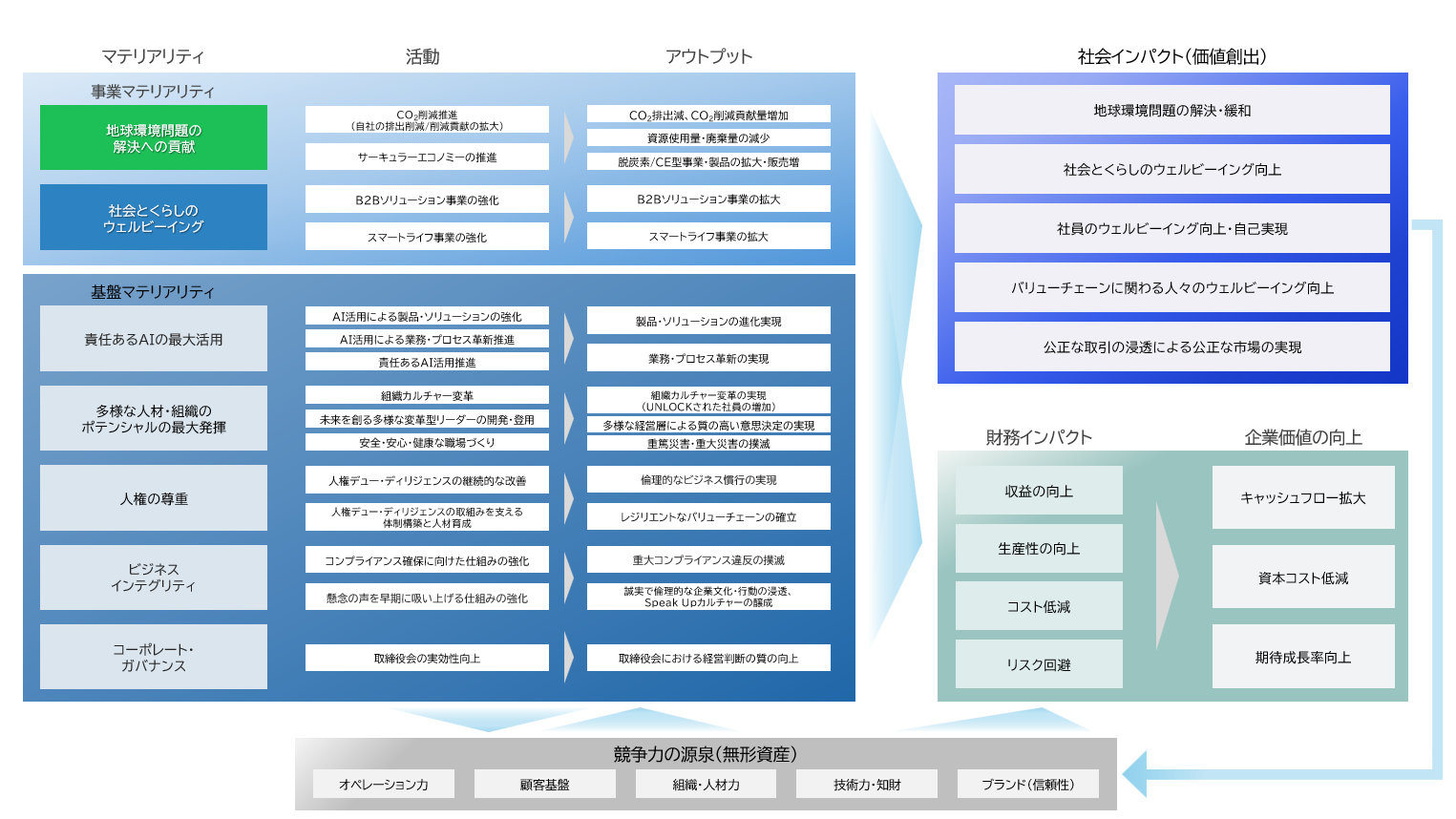

▪マテリアリティの価値創造への繋がり

マテリアリティを価値創造のための重要課題として再定義するにあたり、それぞれのマテリアリティに関する活動が、どのように社会インパクトや企業価値の向上に繋がっているか、その関係性を整理しました。

マテリアリティごとの価値創造への繋がりは、下記からご参照ください。

▪社会インパクトの可視化の試行 ー CE型事業の事例

当社グループは、事業を通じて社会へ与えるインパクトを貨幣価値として可視化することで、自社の取り組みの意義と成果を客観的に把握し、ステークホルダーの皆様との対話を深めたいと考えています。今回、新しい取り組みとして、インパクトの因果関係が複雑に絡み合うサーキュラーエコノミー(CE)型事業の試算に新たにチャレンジし、環境インパクトの「貨幣価値化」を進めましたので、その取り組みを紹介します。

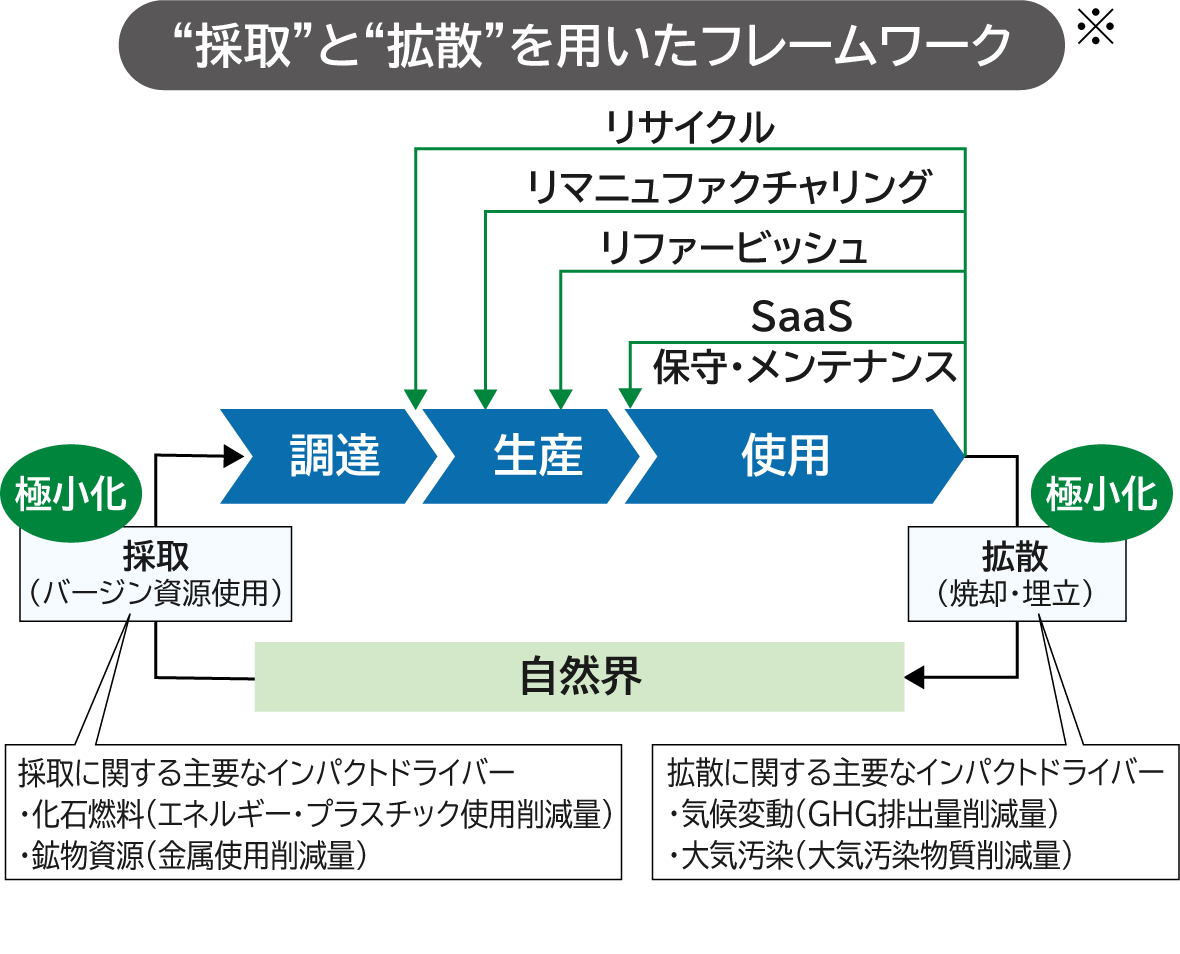

CE型事業がもたらす環境貢献は、製品のリサイクル率やCO₂排出削減量といった物理的な指標にとどまらず、社会に向けた「環境価値」として捉えられます。当社グループでは、この価値を統合的かつ客観的に評価し、ステークホルダーの皆様にわかりやすく伝えることが重要であると考えています。こうした認識のもと、当社グループでは、環境負荷の低減や資源循環によって生じる社会的ベネフィットを、貨幣という共通尺度で可視化する取り組みを推進しています。具体的には、経済活動に伴う自然資源の過剰な採取や、自然の浄化能力を超える廃棄物の拡散といった環境課題に対し、CE型事業は「採取」と「拡散」の両面を極小化することで、環境負荷の緩和に寄与しています。これらの活動は、当社グループが定義する「環境価値」の中核を成しており、その貨幣価値化は、企業の社会的責任を果たすうえで重要な役割を担っています。

なお、当社グループでは、CE型事業による環境インパクトを、リニア型(従来型)との比較によって得られる差分として定義しています。この差分には、ポジティブなインパクト(例えば廃棄物削減)もあれば、ネガティブなインパクト(例えば再資源化工程に伴うエネルギー消費)も含まれます。これらの貨幣価値化に際しては、国際的な枠組みであるInternational Foundation for Valuing Impacts(IFVI)や、ライフサイクル影響評価(Life Cycle Impact Assessment: LCIA)といった指標・手法の動向を踏まえた上で、各インパクトドライバーに応じた貨幣化係数を用いて算出しています。

※本フレームワークは、下記著作物を参考にして作成

WBCSD, Circular Transition Indicators v4.0: Metrics for business, by business, 2023

磯貝友紀, 『必然としてのサーキュラービジネス』, 日経BP, 2024

主要な環境インパクトの一覧

インパクトドライバー | インパクトの解説 | 主要なインパクト |

|---|---|---|

鉱物資源 | 資源を現在採取することにより、将来入手できなくなることへのインパクト(資源ストックの消滅/将来の採取費用および利潤へのインパクト) | マテリアル・リサイクルによる鉱物の使用削減量 |

土地利用 | 鉱物資源採掘に伴う土地の転換・占有に伴って失われた生態系サービスへのインパクト | 鉱物資源の採掘により改変された土地面積/改変を防いだ土地面積 |

化石燃料 | 資源を現在採取することにより、将来入手できなくなることへのインパクト(資源ストックの消滅/将来の採取費用および利潤へのインパクト) | 自社やVC企業活動に伴うエネルギー使用量 |

化石燃料 | 自社やVC企業活動に伴うプラスチック削減量 | |

水消費 | 水消費による人間健康への影響(水に関連する感染症被害や栄養失調被害)や、水不足による干ばつが人間の生活に与える影響(文化資産・コミュニティの減少等)、水へのアクセスへのインパクト | 事業活動において使用した水消費量 |

気候変動 | CO2排出が、人間健康(死亡率上昇による被害)・生物多様性(植物生育面積の減少、絶滅リスクの増加)、労働生産性、エネルギー消費・生産による所得への影響等、社会経済面に及ぼすインパクト | 自社やVC企業の活動に伴うCO2排出量 |

大気汚染 | その他大気排出物(SOx、NOx、PM2.5)が、人間健康(死亡率、疾病率、慢性気管支炎や活動制限)や視界への影響(特に海運、航空、娯楽等)、また農業生産へ及ぼすインパクト | 自社やVC企業の活動に伴う大気中の汚染物質排出量 |

廃棄物 | CO2排出が、人間健康(死亡率上昇による被害)・生物多様性(植物生育面積の減少、絶滅リスクの増加)、労働生産性、エネルギー消費・生産による所得への影響等、社会経済面に及ぼすインパクト | 製品廃棄時に発生するCO2排出削減量 |

2024年は当社グループのいくつかのCE型事業における環境インパクトを貨幣価値として定量化する取り組みを進めました。その中から、家電リサイクル事業および家電リファービッシュ事業の評価結果について紹介します。

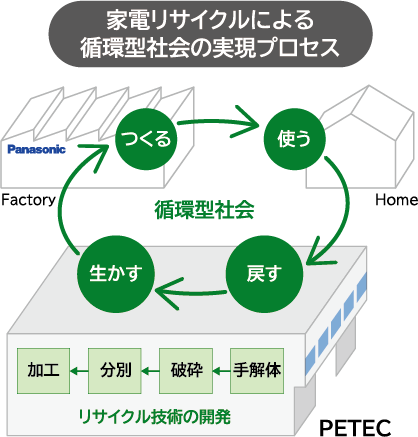

家電リサイクル事業 (パナソニック エコテクノロジーセンター(株))

2001年に施行された家電リサイクル法に基づき、テレビ、エアコン、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機の4品目を対象に、指定引取場所からの回収・分解・素材の再資源化を実施しています。この事業を通じて、使用済み家電から有用資源(鉄、銅、アルミニウムなど)を効率的に回収し、資源の有効活用を推進しています。特にマテリアルリサイクルは、気候変動の緩和や鉱物資源の持続可能な利用に大きく貢献する一方で、輸送時のCO₂排出などのネガティブインパクトも存在しています。これらを総合的に評価し、定量的に環境価値を算出しています。

家電リファービッシュ事業 (Panasonic Factory Refresh)

廃棄予定の家電製品の中から、再使用可能なものを整備・再生し「リフレッシュ家電」として再出荷する取り組みです。2024年の評価対象はテレビと食洗機で、初期不良品の再生およびサブスクリプション製品の使用期間延長による環境効果を分析しました。その結果、廃棄物排出の抑制や製造・廃棄工程におけるCO₂排出の大幅な削減といったポジティブインパクトが確認されました。一方で、再生工程に伴う追加的なエネルギー使用や水消費、CO₂排出といったネガティブインパクトも見られましたが、総合的にポジティブインパクトが上回ることが定量的に示されました。

両事業がもたらす2024年の環境ポジティブインパクトは17.1億円、2025年は17.5億円(見込み)と評価されました。これらの定量的評価により、各CE型事業における注力すべき領域の可視化が進み、今後の経営判断等の高度化に向けた分析基盤としての活用を検討していきます。

家電リサイクル事業および家電リファービッシュ事業がもたらす環境インパクト

[百万円]

| 鉱物資源 | 土地利用 | 化石燃料 | 化石燃料 | 水消費 | 気候変動 | 大気汚染 | 廃棄物 | 合計 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

2024年 | 472 | 17 | 358 | 32 | -3 | 799 | 24 | 11 | 1,709 |

2025年 | 479 | 17 | 370 | 44 | -4 | 811 | 24 | 11 | 1,753 |

| 2024年 | 2025年 |

|---|---|---|

鉱物資源 | 472 | 479 |

土地利用 | 17 | 17 |

化石燃料 | 358 | 370 |

化石燃料 | 32 | 44 |

水消費 | -3 | -4 |

気候変動 | 799 | 811 |

大気汚染 | 24 | 24 |

廃棄物 | 11 | 11 |

合計 | 1,709 | 1,753 |

▪2024年度のマテリアリティ実績

| マテリアリティ | 指標 | 目標 | 実績 | 関連事項の報告 |

|---|---|---|---|---|---|

グループ | 地球温暖化進行と資源の枯渇 | CO2削減インパクト | 3億トン | 自社バリューチェーンの削減量 | サステナビリティ データブック2025 |

削減貢献量5,325万トン | |||||

全工場CO2排出量 | 実質ゼロ | 累計45工場 | |||

工場廃棄物リサイクル率 | 99%以上 | 99.2% | サステナビリティ データブック2025 | ||

お客様一人ひとりの生涯にわたる健康・安全・快適 | 設定なし | - |

| ||

持続的に価値を創出していくための基盤 | ビジネスインテグリティ | 重大なコンプライアンス違反の発生 | 0件 | 0件※2 | サステナビリティ データブック2025 |

自社のサプライチェーンマネジメント | 設定なし | - |

| ||

社員のウェルビーイング | 重篤災害・重大災害の発生 | 0件 | 重篤災害7件 | サステナビリティ データブック2025 | |

「従業員意識調査」の①社員エンゲージメント/②社員を活かす環境 | グローバル最高水準 | ①:68% | |||

コーポレート・ガバナンス | 株主との建設的な対話の充実 | 実施 | 実施 | 企業情報サイト | |

取締役会実効性評価の実施と改善施策への取り組み | 実施 | 実施 | |||

PHD取締役会の社外取締役比率 | 1/3以上 | 46.1% | |||

業績連動型役員報酬における非財務指標の採用 | 実施 | 実施 | |||

人権の尊重 | 当社グループ各社に対する人権デュー・ディリジェンスにおいて特定された、強制労働につながり得る課題の是正推進 | 実施 | 実施 | サステナビリティ データブック2025 | |

外国人移住労働者を雇用する当社グループ国内外拠点に対する強制労働防止への対面研修実施率 | 100% | 40.6% | |||

サイバーセキュリティ | セキュリティ意識の向上と行動変容を促進するための全従業員向けの教育・訓練の実施 | 年4回以上 | 5回 | サステナビリティ データブック2025 | |

専門チームによる脅威情報・脆弱性情報の定常的な収集・監視と、必要に応じた対応 | 実施 | 実施 | |||

サイバー攻撃を想定した専門チームによるインシデント対応訓練の実施 | 年1回以上 | 2回 | |||

重大インシデント発生件数 | 0件 | 0件 | |||

※1 カッコ内は、2024年度の対象事業で比較した場合の2020年度からのCO2削減量です。

※2 当社の子会社であるパナソニック インダストリー㈱(以下、「PID」)では、前事業年度に、PIDが製造・販売する電子材料製品において米国の第三者安全科学機関であるUL Solutions(以下、「UL」)の認証登録等に関する複数の不正行為を行っていたことが判明しました。これを受け、PIDでは、社外有識者による外部調査委員会を設置のうえ、UL認証に関する不正およびその他の品質不正に関する調査を実施し、当事業年度に外部調査委員会より受領した調査報告書およびPID策定の再発防止策を公表しました。

※3 見直し前のマテリアリティのうち、「自社のサプライチェーンマネジメント」は「地球環境問題の解決への貢献」および「人権への尊重」において取り組むこととし、「サイバーセキュリティ」は自社のリスク管理としての要素が大きく、重要なリスク項目としてERMの活動の中で対応することから、見直し後の表からは除いています。