基本方針

パナソニックグループの使命は、創業者 松下幸之助が追い求めた「物心一如の繁栄」、すなわち、「物と心が共に豊かな理想の社会」の実現です。1932年、松下幸之助は25年を1節とし、それを10節、250年かけて「理想の社会」の実現を目指すと宣言しました。

パナソニックグループにとっての「サステナビリティ経営」とは、この使命の追求そのものです。

事業活動を通じて社会課題の解決に取り組み、より豊かで持続可能な社会への貢献を果たす。その結果として、持続的な企業価値の向上をはかる。これを積み重ねることによって、「物と心が共に豊かな理想の社会」の実現を目指していきます。

そのために私たちは、常にその時代の社会課題に正面から向き合い、その解決に向け、事業活動を通じて新たな価値を生み出し続けます。同時に、そうした持続的な価値創出を可能にするための、持続可能な経営基盤の構築・強化にも注力していきます。

パナソニックグループは「社会の公器」として、この使命、考え方を、すべてのステークホルダーの皆様と共有し、思いを一つにして、共に「理想の社会」を追い求めていきます。

注:マテリアリティには、リスクマネジメント活動で決定した「グループ重要リスク/ PHD重要戦略リスク」と類似の名称の項目がありますが、目的・特定プロセスが異なるため、対応する取り組みが一部異なっています。

リスクマネジメント活動については、P134をご確認ください。

推進体制

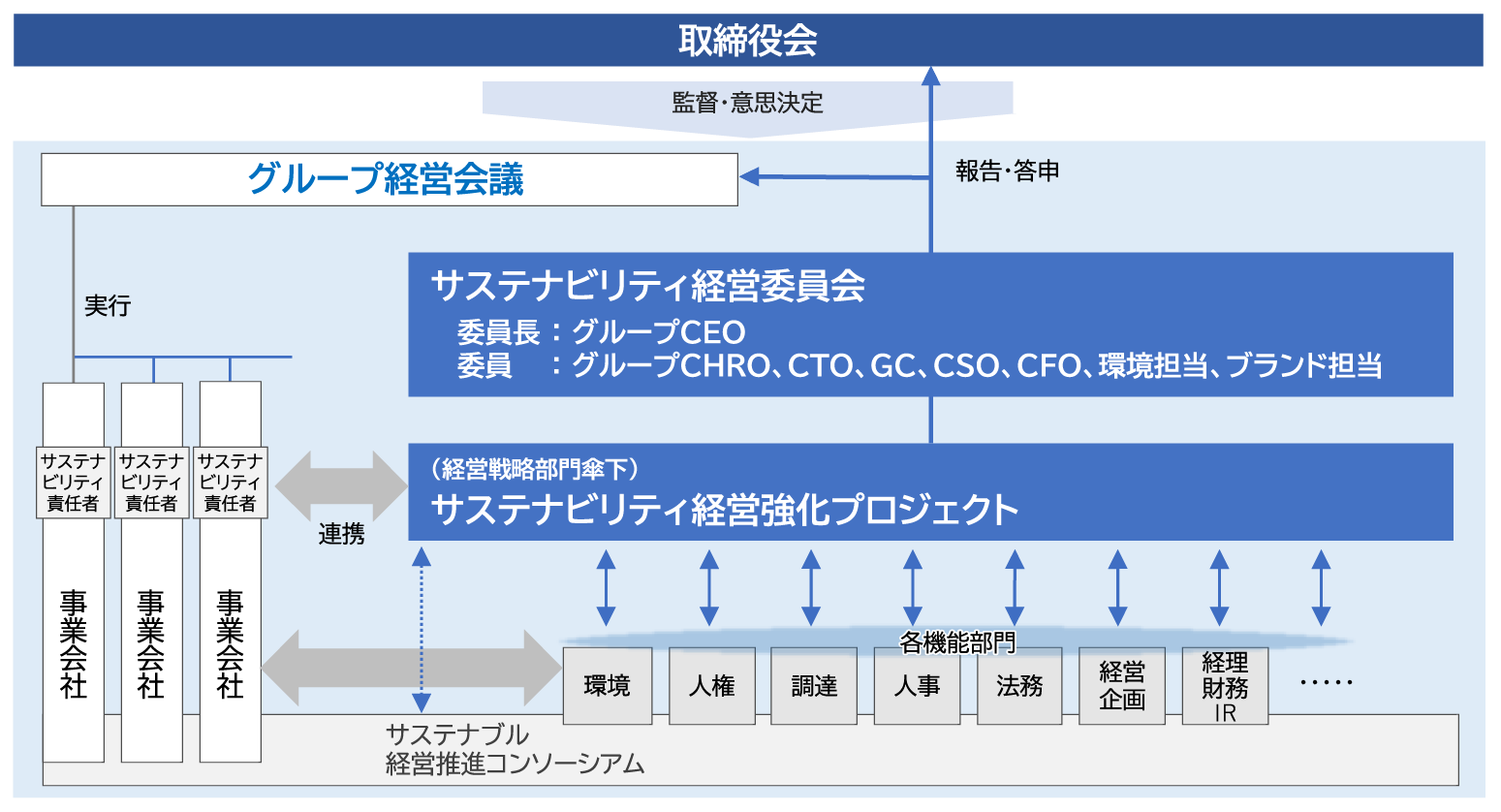

当社グループでは、サステナビリティに関する重要テーマについての方針、戦略、指標および目標などを議論・方向付け並びに管理を行うことを目的として、取締役会の監督のもとにサステナビリティ経営委員会を設置し、原則月1回開催しています。

サステナビリティ経営委員会はグループCEOが委員長を務め、グループCHRO、グループCTO、グループGC、グループCSO、グループCFO、およびグループ会社の役員等によって構成されています。

サステナビリティ経営委員会での審議・決定事項は内容に応じて取締役会へ報告されます。また、事業会社において対応が必要な事項は、グループ経営会議等を通してグループ全体に共有・徹底しています。一方、サステナビリティに関する事項に対する取締役会の監督の実効性を確保するため、取締役会として備えるべきスキル・知見の1つに「サステナビリティ経営」の項目を定めるとともに、役員報酬における業績連動部分の一部に非財務指標を設定しています。

2024年度は、当社グループのサステナビリティ経営に関する方針、戦略および施策の策定・推進機能を強化するため、パナソニック ホールディングス(株)にサステナビリティに関連する機能横断のサステナビリティ経営強化プロジェクトを新たに設置するとともに、事業会社毎にサステナビリティの推進体制を構築し、グループ全体の連携体制を強化しました。また、自由参加型のフラットな社内交流基盤として「サステナブル経営推進コンソーシアム」があり、グループ全体から主に環境関連の課題解決に取り組むメンバーが参画して様々な共同検討を行っています。サステナビリティ経営強化プロジェクトは同コンソーシアムの運営にも参加して連携しています。

なお、2024年度におけるサステナビリティ経営委員会の主な審議事項は以下の通りです。

- マテリアリティに関する指標および目標の設定

- 事業会社におけるサステナビリティ関連中期目標の検討

- 欧州におけるサステナビリティ関連法令(CSRD、CSDDD、電池規則)への対応

- 価値創造プロセスとマテリアリティの見直し

サステナビリティ経営の推進体制(2025年6月現在)

※グループ経営会議:グループCEOが議長となり、事業会社社長、機能責任者を含む20名程度の経営幹部 から構成(原則として月1回の頻度で開催)