パナソニックグループでは、創業者が掲げた「お客様大事を基本に製品やサービスを通じて社会に貢献する」という考えのもと、単に仕事の質や製品の質を高めるという視点だけではなく、常に公明正大に事業を行い、どこよりも良い製品やサービスを社会に提供し続け、お客様や社会との約束を守り、製品・サービスの安全性と品質の確保に向けた活動を行います。

方針

当社グループは、グループの品質方針を「常にお客様および社会の要望に合致し、満足していただける製品およびサービスの提供を通じ、真にお客様に奉仕する」と定めています。各事業会社が、担当する製品の品質に対する責任を持ち、品質マネジメントシステムを構築・運用しています。特に、品質不正への取り組みは、パナソニックグループコンプライアンス行動基準にある法令と企業倫理の順守に基づき、法規・法令だけでなく、業界基準やお客様とのお約束等も守ることを明確にしています。また、第4章「私たちの取引活動」において、製品やサービスに関するお客様や社会とのお約束を守り、製品やサービスの安全性と品質の確保に向けた活動を行うことを定めています。加えて、製品安全については、自主行動計画に係る基本方針を定め、「お客様大事」と「公明正大」に徹して、製品安全の確保に積極的に取り組んでいます。

当社グループは、経営基本方針に則り、常に製造・販売する製品の安全性を確保して、お客様に安全・安心をお届けすることが経営上の重要課題であり、社会的責任であると考えています。製品安全の確保においては、FF式石油暖房機事故を痛恨の教訓とし、具体的にはグループ独自の製品安全規格をそれぞれの製品において企画・設計からサービス・廃棄までの全工程に適用して、製品安全を常に確保しています。また、グループのイントラネットを通じて、全製品の製品安全に関する情報をタイムリーに、各事業会社・事業場の品質担当者・設計担当者等従業員へ共有し、事故ゼロを必達目標として取り組んでいます。

責任者・体制

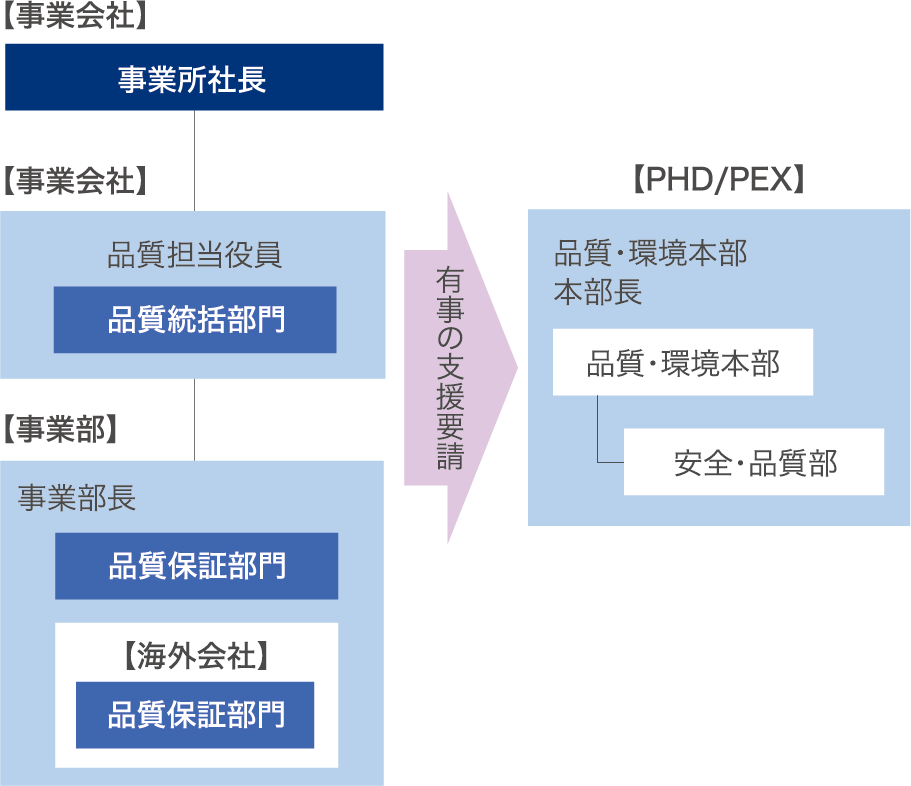

当社グループの品質担当役員は、グループ・チーフ・テクノロジー・オフィサー(グループCTO)です(2025年8月現在)。各事業会社においては、品質責任者を配置し、自主責任・自己完結型で事業推進していく体制を築いています。また、パナソニック ホールディングス(株)(以下、PHD)/パナソニック オペレーショナルエクセレンス(株)(以下、PEX)は、グループとしての重要リスクへの対応として事業会社からの要請に応じて支援を行うとともに、品質資産のグループ内横展開を行っています。

▪品質施策の検討体制(会議・委員会)

当社グループの品質改善取り組みや品質状況は、グループ品質担当役員、各事業会社チーフ・クオリティ・オフィサー(CQO)ならびに品質・製品法規等の関係者が参加する「CQO会議」で検討・総括しています。会議では中長期視点でのグループにおける品質のあるべき姿の議論等を通して、グループの品質基盤をより強固なものにするための取り組みを決定しています。また、具体的な品質施策協議の場として、各事業会社の品質責任者が参加する「品質委員会」を開催しています。

品質マネジメントシステム

当社グループでは、事業会社/事業場自己完結型の品質保証プロセスを確立するために、ISO9001の要求事項を包含した上でグループ独自の品質保証の手法やノウハウを加えた品質マネジメントシステムを「品質マネジメントシステム(P-QMS)構築ガイドライン」として2004年に制定し、ISO9001-2015の改定に合わせて本ガイドラインも改定しています。事業会社/事業場は、本ガイドラインを参照しつつ、それぞれの事業特性に合わせて独自の品質マネジメントシステムを構築し、その推進状況を確認するための品質アセスメントや品質監査を事業会社や事業場等の様々な階層で定期的に実施し、不足事項があれば是正計画を策定し、継続的な品質改善に取り組んでいます。

また、事業の多様化に対応するため、本ガイドラインと事業分野ごとの家電・車載・住宅・デバイス・BtoBソリューション・薬事・サービス等のセクター規格を事業会社ごとに運用しています。

事業会社/事業場での品質監査に加えて、製品に関する定期的な第二者監査の観点を強化する目的で、事業会社(特定製品含む)に対し、PEX監査部門、品質部門合同による「品質機能監査」を実施しています。製品の開発製造における各種プロセスを評価し、事業会社/事業場の品質マネジメントシステムの有効性を把握する取り組みを行っています。加えて、事業会社および事業場の生産拠点では、品質認証(ISO9001/IATF16949)を取得・維持しています。第三者機関による監査を定期的に取り入れることで、開発・製造・検査等各プロセスのチェック機能を強化し、お客様への信頼性向上を実践しています。

なお、パナソニック インダストリー(株)が製造・販売する電子材料製品において複数の不正行為があった影響で、対象事業場の品質マネジメントシステムに関する国際規格「ISO9001」(2024年3月)および「IATF16949」(2024年5月)認証が取り消されました。両規格とも再認証の取得に向け、改善に取り組んでまいります。当該不正行為の対応状況については、「コンプライアンス」をご確認ください。

ISO 認証取得事業場公開サイト(一例)

国際安全規格の認証取得事例

▪ISO13849(ISO13849-1)認証取得

国際標準化機構(ISO)が発行した、機械類に適用される制御システムの安全関連部に関する国際規格です。2024年3月、パナソニック アドバンストテクノロジー(株)の「無線非常停止デバイス(受信機)」が、ISO13849-1に適合していると認められました。

▪NSF/ANSI/CAN 372認証取得

NSF/ANSI/CAN 372は、米国、カナダ、および国際的に使用される飲料水の安全性に関する国際規格です。この規格は、飲料水の給水器具に対する鉛含有量に関する基準を定めています。2024年度、パナソニック(株)空質空調社のヒートポンプ給湯器の飲料水システム構成部品が、同規格に適合していると認められました。

▪EN 18031(EN 18031-1およびEN 18031-2)認証取得

EN 18031-1およびEN 18031-2は、欧州RE(無線機器)指令のサイバーセキュリティ要件を満たす規格であり、前者はインターネットに接続された無線機器の共通セキュリティ要件、後者はデータ保護やプライバシーに関する要件を満たす規格です。2024年度、パナソニック(株)空質空調社のヒートポンプ温水暖房機ネットワークアダプターが、これらの規格に適合していると認められました。

製品表示に関する社内ルール

パナソニックグループ工業規格を基に、各事業会社がそれぞれの製品に適した製品の取り扱いや施工・サービスに関する考え方や順守すべき事項を定めています。具体的には、「警告表示」ならびに「取扱説明書・施工説明書」の設計方法において、製品の安全に係る警告表示方法、法律に定められた製品のリサイクル・廃棄時の留意事項(リサイクル法等)の表示、また、お客様が製品・サービスを安全に使用していただくための情報を表示し、お客様が誤った使用をされないよう配慮しています。なお、当社グループにおいて、罰金・処罰等対象となる製品表示に関する違反事例等はありません(2025年8月現在)。

製品セキュリティ

ソフトウェアを搭載した様々な製品をネットワークにつなげて便利にご利用いただく中で、情報の漏洩や改ざん、誤作動の誘発をねらった悪意ある第三者の攻撃による被害を防ぐことを目的として、製品のセキュリティ確保が必要とされています。当社グループでは、お客様に安心してパナソニック製品をご利用いただくために、全社の製品セキュリティを扱う専門組織を持ち、セキュリティを意識した開発を進めるための指針を策定するなど、社内の体制・ルールを整備し、それらを定期的に見直すことにより、情報セキュリティ活動や製造システムセキュリティの活動と連携し、全社一丸となって製品のセキュリティの確保に取り組んでいます。

▪継続的な情報収集

製品のセキュリティにおける問題や解決策は日々新たに更新されています。当社グループでは、例えばセキュリティのインシデント等の情報共有を行うFIRST※等の、セキュリティ専門団体への加盟や各種国際会議での調査を通して、製品のセキュリティにおける最新情報を常に収集しています。これによって得られた情報は、関連部門と共有するとともに、製品のセキュリティに関する社内活動に活かすことで、グループ全体の製品セキュリティ対策の改善に務めています。

※ Forum of Incident Response and Security Teams

▪製品セキュリティを意識した開発の推進

製品の開発段階においては、守るべき資産・機能やそれらに対する攻撃の可能性を検討し、適切なセキュリティ対策が施されるように製品開発を行います。出荷前には、専門家による最新の攻撃方法等を取り入れたセキュリティ診断を行うことで、ハードウェアとソフトウェアの両面に、脆弱性と呼ばれる「製品のセキュリティ上の弱点」が、パナソニック製品に含まれることのないように努めます。

▪出荷後の対応

出荷後の製品のモニタリングの一環として、お客様がパナソニック製品の脆弱性を発見された際に届け出られる窓口を開設しています。脆弱性情報を入手したときは、直ちに当社グループ製品に関する影響の確認を行い、当社グループ製品のセキュリティ上の問題があることが判明したときには、アップデート等によって製品セキュリティの確保を行うとともに、チェック体制の整備等の再発防止に向けた取り組みを行います。担当事業部が対応を完了するまで製品セキュリティセンターが進捗確認と支援をする体制を整えています。

また、発売後の当社グループ製品に影響しうる最新の脅威情報のモニタリングを行うことで、脆弱性の報告を待つだけではなく、自主的に情報を得て対応する体制を整えています。

重大事故と対策

▪製品事故への対応

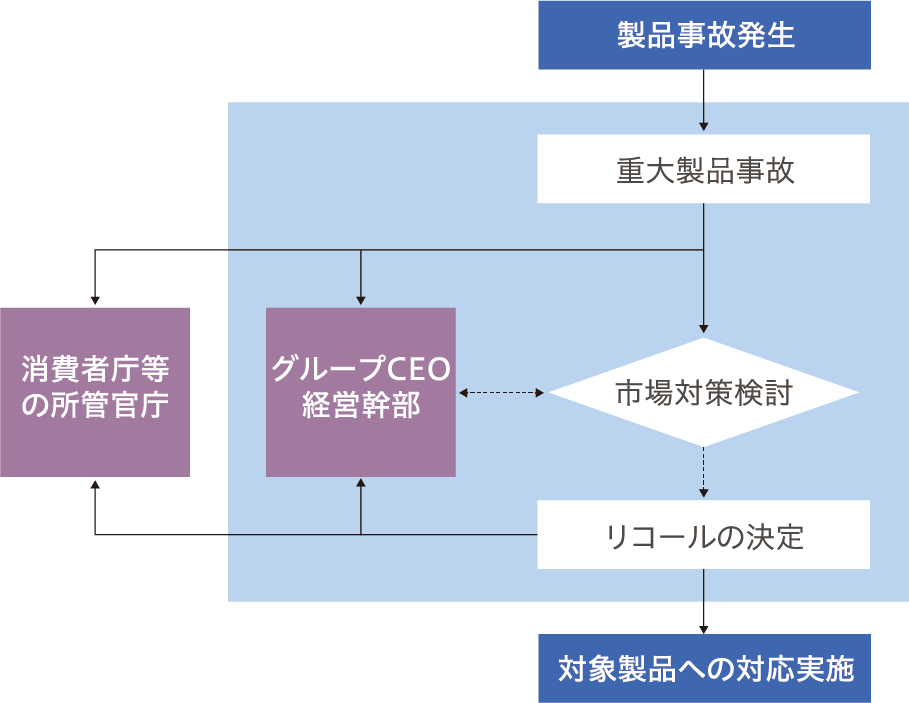

製品事故が発生した場合、直ちに事実確認を行い、原因解析と検証を行います。重大製品事故と判断した場合には、お客様の安全を確保するため、事業会社/事業場およびPHD/PEXが一丸となり、適切な対策をとることに努めています。具体的な初動対応として消費者庁等の所管官庁、事業会社社長、グループCEOおよび経営幹部への報告を行い、対策方針を検討します。また、過去に発生したトラブル事象をもとに、事業会社は製品の故障対策マニュアルや安全試験文書等を作成。新製品開発や仕様変更等で実践し、再発防止に取り組んでいます。

▪重大製品事故情報

日本国内では、消費生活用製品安全法ならびに製品安全に関する自主行動計画に係る基本方針に基づき、重大製品事故※1について、製品起因が疑われる事故※2、ならびに製品に起因して生じた事故かどうか不明であると判断した事故※3を公表しています。

※1 消費生活用製品安全法に規定された下記の事故

- 死亡事故

- 重傷病事故(治療に要する期間が30日以上の負傷・疾病)または後遺障害事故

- 一酸化炭素中毒

- 火災(消防が火災として確認したもの)

※2 以下のいずれか

- ガス機器・石油機器に関する事故(製品起因か否か特定できていない事故を含む)

- ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因が疑われる事故

※3 重大製品事故のうち、日本の経済産業省の消費経済審議会製品安全部会において、製品に起因して生じた事故かどうか依然として不明であると判断された事故

日本以外においても、各国の法律や指針に基づき、製品が関連する事故の把握と情報開示を行っています。

▪FF式石油暖房機事故への対応状況

2005年にFF式石油暖房機の事故により緊急命令を受け全社を挙げた市場対策を開始してから20年が経ちました。私たちは新たな事故を二度と起こさないための取り組みを、FF市場対策部を中心に進めています。

2024年度は、対象製品捕捉のための探索活動として、北海道・東北・長野県を中心に、既に廃業されたご販売店様の推定商圏の全戸ローラー活動による周辺の給排気筒調査を実施しました。また2024年度より、ITツールを活用した探索活動も実施し新たな発見に繋がる業務推進にも取り組んでいます。加えて点検・修理済のお客様には引き続き誠意をもって回収促進に取り組むとともに、すべてのお客様にリコールが伝わるように告知活動も継続しています。

2024年度新たに現品発見または廃棄されたことを確認した台数は56台で、2025年3月31日現在の名簿把握台数は118,642台(販売台数の78%)となりました。対象製品とは気づかずに使用されていた現品も発見されており、未だリスクの高い状況は継続しています。引き続き、探索活動に取り組んでいきます。

※ 把握台数:回収済みの台数、点検・修理後使用されている台数、廃棄確認済みの台数等

教育

当社グループの品質経営革新を推進するキーパーソンとなる品質幹部人材を育成することを目的に、事業会社/事業場の品質責任者に対する研修を毎年開催しています。特に、品質マネジメントシステムの責任を担う事業部長を対象とした「事業部長品質・環境研究会」を定期開催し、外部講師による講演やケーススタディ学習等、実践的な品質経営を学ぶ活動を推進しています。特定の階層者教育だけでなく、入社1~3年の品質機能社員への継続的品質研修や、製品や事業に特化したカスタマイズ研修を開催し、グループ全体での品質向上の意識醸成を推進しています。

また、製品安全最優先の企業風土を全従業員に広げるために、「製品安全の基礎」等のeラーニングを実施しています。各事業会社においては、現場の課題解決手法を学びあうQC(Quality Control)活動を実施し、モノづくり現場の品質力強化を図る取り組みを行っています。社内外の事例を通じて製品安全について考える「製品安全フォーラム」は、2024年度には2回開催し、累計85回目となりました。

さらに、現場・現物に即した教訓の伝承と製品安全技術の学習を目的に、大阪府枚方市の組織・人材開発センター内に「製品安全学習室」を設置し、FF式石油暖房機事故をはじめとする過去のリコール社告製品の現物、原因・対策や、重要な不安全事象(トラッキング、強度劣化等)の防止策を学ぶことができるようにしています。また、「バーチャル製品安全学習室」では、オンラインで自由視聴できる展示室を提供しています。製品安全学習室を360度撮影しリアルに再現された空間を、見学者が自由に動き回ることができ、アイコンをクリックするだけでパネルやビデオを視聴できるようにしており、遠方の拠点や海外の従業員への裾野を広げた啓発活動も行っています。

特にFF式石油暖房機事故に関しては、先述の「製品安全学習室(枚方)」に加え、「製品安全館(草津)」・「教訓の伝承室(奈良)」・「教訓の伝承室(移動展)」での資料展示、各種研修等での講話で事故の教訓を伝承し、当社グループの製品安全を第一とする風

土醸成に努めています。事故から20 年を迎えるにあたり、事故の内容や経営トップの品質への認識を高めるため、「お客様第一」の行動変容を促すために枚方と奈良の展示をリニューアルしました。主なリニューアルポイントには、FF 式石油暖房機事故の展示ゾーンの内容・配置変更、 新たに設置された品質コンプライアンスゾーンがあります。

受賞履歴

▪製品安全対策優良企業表彰

経済産業省主催。民間企業の製品安全に対する積極的な取り組みを促進し、社会全体として製品安全の価値を定着させることを目的とした表彰制度(2007年~)。

▪IAUD国際デザイン賞

一般財団法人 国際ユニヴァーサルデザイン協議会(IAUD)主催。“一人でも多くの人が快適で暮らしやすい”UD社会の実現に向けて、特に顕著な活動の実践や提案を行なっている団体・個人を表彰するもの。旧パナソニック株式会社として、様々な商品や取り組みが2018年まで7年連続で金賞を受賞しているほか、近年では下記を受賞しています。

- 2020年度「パナソニックLED懐中電灯」非常時配慮デザイン部門銀賞受賞「ファーストシェービングシリーズ」プロダクトデザイン部門銅賞受賞

- 2021年度「パナソニック顔認証付きカードリーダー」医療福祉部門金賞受賞「パナソニック非常用放送設備」警備・治安部門銀賞受賞

- 2024年度「パナソニックのインクルーシブデザイン」が、国際デザイン賞2024大賞(部門:事業戦略)を受賞