パナソニックグループでは、創業者 松下幸之助の「先憂後楽(せんゆうこうらく)の発想」「すべての事には萌しがある」「小さい事が大事に至る。萌しを敏感にとらえて憂慮しなければならない」などの考え方を継承し、リスクマネジメント活動を展開しています。

また、「世界的な視野に立って考え、全世界を対象に仕事を進める」方針に基づき、輸出活動とともに1961年から海外諸国への技術援助、海外工場の建設を積極的に開始したことを契機に、時に発現するリスクとも対峙しながら、早期より海外安全対策や緊急時対応をはじめとしたリスク・危機管理に関する取り組みを進めています。

方針

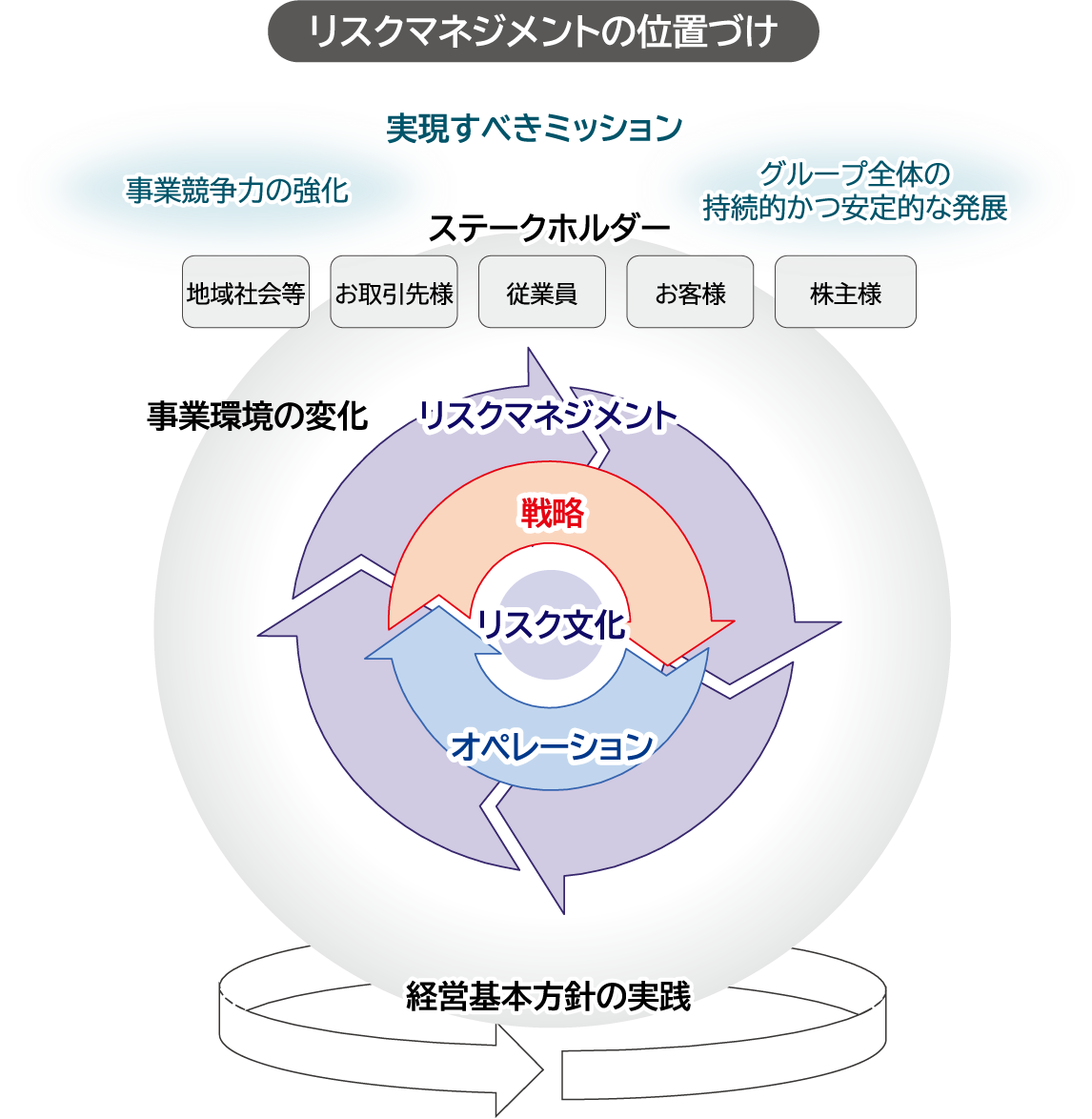

当社グループは、くらし事業、コネクト、インダストリー、エナジー等の幅広い事業を有しており、それぞれの事業活動に影響を与える可能性のあるリスクも多岐にわたります。当社グループでは、事業目的の達成に影響を与えるリスクに対して、適切な対策やリスクテイクを推進することにより、それぞれの事業が向き合う市場における事業競争力の強化、グループ全体の持続的かつ安定的な発展を実現することを目指しています。

パナソニックグループでは、リスクマネジメントの実効性向上にあたり、組織におけるリスクに対する認識や行動様式としての「リスク文化」を大切にしています(後述の教育・啓発をご参照ください)。それに基づき、事業環境の変化への対応を適切に戦略やオペレーションに織り込むことを目指しています。

責任者・体制

当社グループでは、国際的なリスクマネジメントシステムの規格であるISO31000、リスクマネジメントの国際的なフレームワークであるCOSO-ERM(2017)等を踏まえた「パナソニックグループ リスクマネジメント基本規程」(以下、「基本規程」)に基づき全社的リスクマネジメントの体制・プロセスを構築しています。

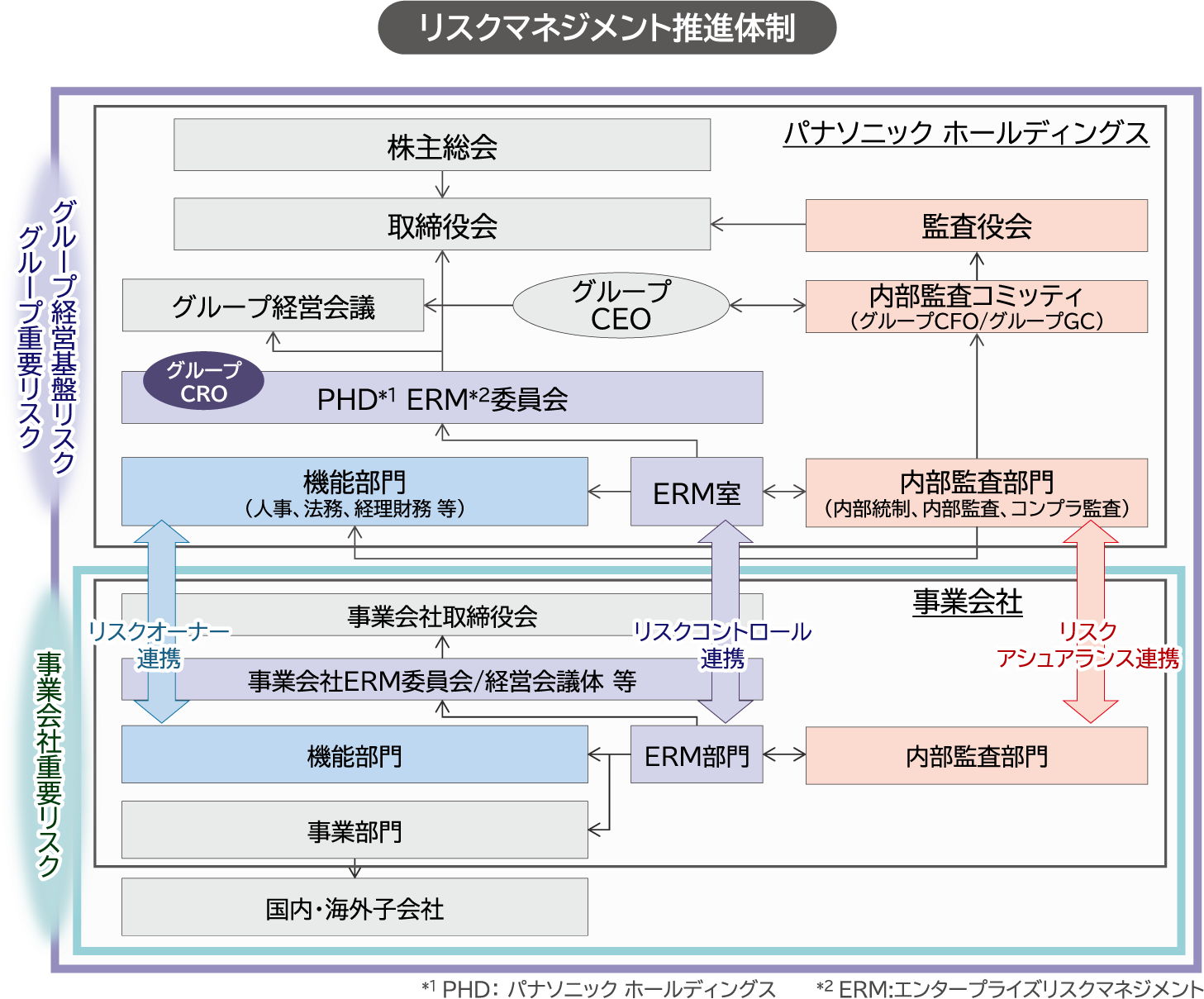

グループのリスクマネジメントの最高責任者として、グループ・チーフ・リスクマネジメント・オフィサー(グループCRO)がグループにおけるリスクマネジメント推進を総括しています。また、リスクマネジメントの専任部門であるパナソニック ホールディングス(株)(以下、PHD)のエンタープライズ リスクマネジメント室(以下、「PHD ERM室」)がグループにおけるリスクマネジメントプロセス運用に係る実務を担っています。

また、グループCROを委員長、PHDの法務、人事、経理等の各機能部門のトップを委員とした「PHDエンタープライズリスクマネジメント委員会」(以下、「PHD ERM委員会」)を設置し、定期的に開催しています。PHD ERM委員会は、グループ経営に大きな影響を及ぼす可能性のあるリスクを中心に、リスクの変化や対策、それらを踏まえたリスクコントロールの状況を確認し、必要な場合は対策の見直しや徹底の指示を行います。

基本的枠組み

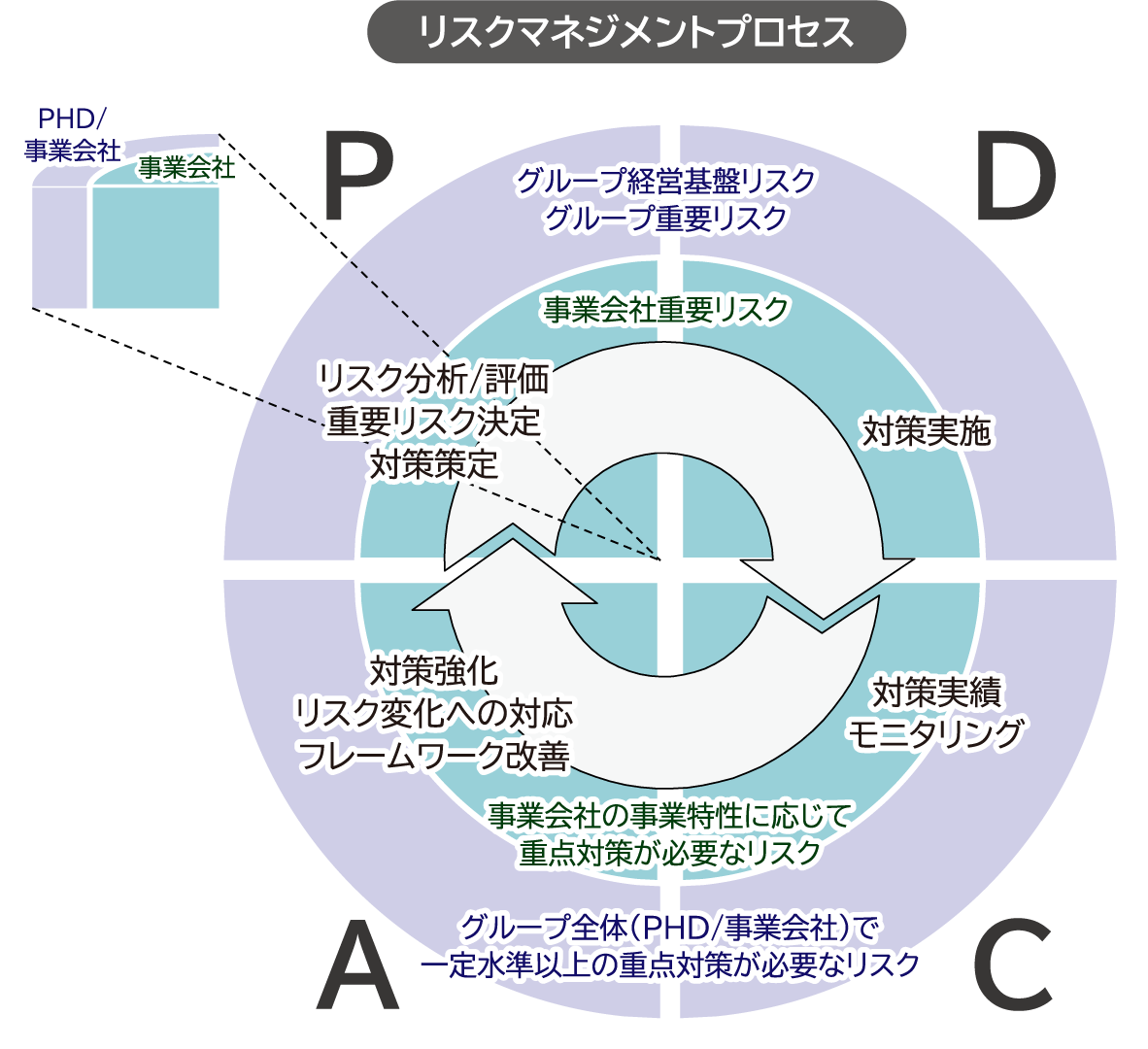

当社グループでは、リスクシナリオの対象範囲や時間軸に応じたリスク管理を行う目的で、短期的な事業計画の遂行や日常的な業務遂行の中で「脅威」となりうる不確実な事象を「オペレーショナルリスク」、中長期的な事業戦略の遂行において考慮すべき「機会」または「脅威」となりうる不確実な事象を「戦略リスク」と定義しています。PHD ERM室では、年1回、外部・内部環境の変化や経営層のリスク認識等を踏まえて当社グループ全体に影響を与えうるリスクを特定しています。

特定したリスクのうち、オペレーショナルリスクについては、関連機能部門によるリスクの発生可能性および財務・非財務影響の二軸による評価結果に基づき、当社グループの経営及び社会的責任の観点で「グループ経営基盤リスク」・「グループ重要リスク」を決定し、必要な対策を行います。戦略リスクについては、リスク許容度に応じた適切なリスクテイクを推進するため、「PHD 重要戦略リスク」と位置づけた重要アジェンダのシナリオに基づき、「機会」もしくは「脅威」、またはその両方になりうる事象の特定・評価を行います。

事象の中でも、不確実性の低い事象については直ちに対策を行う対象とし、それ以外の事象については顕在化の予兆を捉えるための先行指標を設定することで、不確実性の変化に応じて対策を検討することとしています。PHD ERM室は、これらのリスクに対して、リスクの変化及び対応策の進捗に関するモニタリングを通して、リスクコントロールの有効性を確認しています。

PHD ERM委員会は、重要リスクや対策の進捗状況等を定期的にグループ経営会議及び取締役会に報告しています。また、PHD傘下の各事業会社にも「事業会社ERM委員会」を設置し、個社及びそれぞれの事業領域における重要リスクを中心としたリスクマネジメント活動を推進しています。これらの活動に対し、内部監査機能は重要リスクを中心としたリスクベースアプローチの監査を実施しています。

昨今では、企業の社会的責任(CSR)やSDGs、ESG等の社会的要請への取り組みの重要性に鑑み、これらの期待に応えられないことによるリスクに関する項目(人権・労働コンプライアンス、環境問題等)や自社の社会的な影響に関する評価要素(レピュテーション等)についても活動の枠組みに取り入れています。

2025年度グループ重要リスク

* グループ経営基盤リスク…当社グループの経営・事業の基盤において、常に重要度が高いと想定されるリスク

リスク項目 | リスクシナリオ | 主な取り組み(参照先) |

|---|---|---|

災害・事故* |

| ― |

コンプライアンス* |

| 「コンプライアンス」 |

情報セキュリティ・サイバーセキュリティ* |

| 「サイバーセキュリティ・データ保護」 |

| ||

| ||

| ||

品質* |

| 「品質向上と製品安全の確保」 |

テロ・戦争・暴動・政情不安 |

| ― |

労働災害 |

| 「多様な人材・組織のポテンシャルの最大発揮」 |

| ||

人権・労働コンプライアンス |

| 「人権の尊重」 |

2025年度PHD重要戦略リスク

リスク項目 | リスクシナリオ | 主な取り組み(参照先) | |

|---|---|---|---|

地政学・経済安全保障 | [脅威] |

| ― |

[機会] |

| ||

環境問題・気候変動 | [脅威] |

| 「環境」 |

[機会] |

| ||

人材の誘引・獲得・維持 | [脅威] |

| 「多様な人材・組織のポテンシャルの最大発揮」 |

[機会] |

| ||

AI(人工知能)の利活用 | [脅威] |

| 「AI倫理」 |

[機会] |

| ||

教育・啓発

当社グループでは、従業員一人ひとりが適切なリスクリテラシーを持ち、健全なリスクテイクを志向する「リスク文化」の醸成に向けた取り組みを推進しています。入社時および海外赴任前の従業員を対象とした研修(日本地域)では、リスクを過度に恐れず、組織と個人の成長に繋げるために必要なマインドセットや、危機発生時の基本的な対応等を身につけることを目指しています。

企業の社会的責任の一環として、リスクマネジメントを通じ未来を担う若年層の成長に寄与することを目的として、社外(大学)の講座においても「組織と人の成長を支えるリスクマネジメント」と題した講演を展開しています。

社内外からの相談・通報窓口

国内外の拠点やお取引先様が潜在的なリスクを報告できる仕組みとして、コンプライアンス違反や各種ハラスメント、調達活動等に関する問題を通報できるグローバルホットラインを整備しています。詳細は「コンプライアンス」をご参照ください。

BCM・BCP

当社グループは、自然災害、テロ・戦争、パンデミック、サイバー攻撃等の危機発生に際した事業継続を可能とする観点で、BCM(事業継続マネジメント)活動を通じたオペレーショナル・レジリエンスの強化に努めています。

当社グループでは、グループ全体に大きな影響を及ぼす可能性のある緊急事態が発生した際の対応の基本方針、体制および役割、初動対応等を「パナソニックグループ緊急対策規程」に定めています。また、当該規程に基づく緊急時の体制構築や連携の実効性を高めるため、毎年グループ防災訓練を実施するとともに、平時の防災・減災対策の強化にも取り組んでいます。

加えて、自然災害(地震・洪水・津波)に関してはハザード調査に基づいて、自社およびサプライチェーンでリスクベースの対策を実施しています。また、当社グループの事業への影響が特に甚大であると想定される自然災害として、南海トラフ地震、首都圏直下地震をストレス事象とした影響分析を実施し、分析結果に基づき必要な対策の強化を進めています。

さらに、グループ全体のレジリエンスの継続的な向上を図るため、有事の際に優先して復旧する事業の選定や事業復旧プロセスの構築等の考え方を示した「BCM構築ガイドライン」を展開し、各事業会社や拠点における事業継続計画(BCP)の策定や適切な見直しを促しています。