カスタマーリレーション

責任ある広告宣伝活動

お客様満足度向上

パナソニックグループは創業以来、「お客様大事を基本に製品やサービスを通じて社会に貢献する」ことを目指し、カスタマーサービス(CS)向上に向け、世界中のお客様のくらしを豊かにする商品やソリューション、サービスを提供しています。またカスタマーサービスは、創業者の言葉より伝わる「真のサービス」のCS理念に基づいて、誠実、正確、迅速を心がけ、謙虚な姿勢と感謝の念を持って対応し、お客様に信頼と安心、喜びを提供することを基本としています。

サービス理念(真のサービス)

お客様の喜びは私たちの喜び

喜び、喜ばれる姿の中にこそ、真のサービスがある

商売にはサービスがつきものである。サービスをともなわぬ商売は、もはや商売ではない。その意味においては、サービスは商売人にとっての一つの義務とも言える。しかし、これを単なる義務としてのみ受けとり、仕方なしにやむを得ずやっているとしたら、これほど疲れることはない。こちらが疲れるだけでなく、お客様にもその“仕方なさ”が自然に通ってしまう。

サービスは相手を喜ばせるものであり、そしてまたこちらにも喜びが生まれてこなければならないものである。喜び喜ばれる姿のなかにこそ真のサービスがあると言えよう。

松下 幸之助

昭和42年PHP誌8月号

▪方針

パナソニックは、お客様からのご相談やご不満に対して全社として適切な対応が行えるよう、ISO10002/JIS Q10002に準拠した「お客様対応業務規程」を定め、日本国内のグループ会社に適用しています。また、この規程の中でお客様対応基本方針を以下のように定めています。

- すべてのお客様に、最高の満足をお届けする。

- お客様により近づき、その声を経営に活かす。

上記規程および、方針に基づき、日本国内の各事業場において、お客様からの情報を経営に活かす仕組み「お客様マネジメントシステム」を構築し、定期的な自己監査の実施等でお客様対応の品質向上に努めています。また海外でも、「お客様対応業務規程」をベースに、各国/地域の法制度に則り、ISOに準拠したマネジメントシステムを構築しています。

▪責任者・体制

当社グループのお客様対応の責任者は、グループ・チーフ・テクノロジー・オフィサー(グループCTO)の執行役員です。(2025年8月現在)

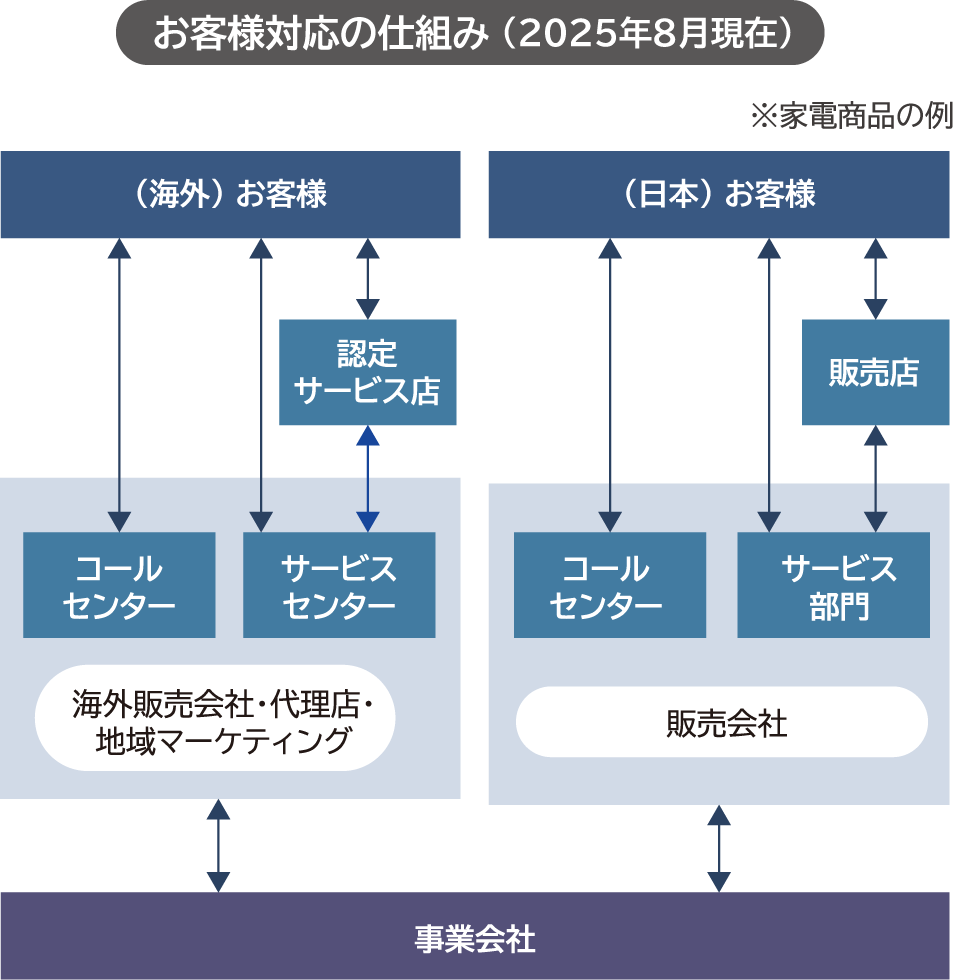

当社グループのCS活動は、6つの事業会社のカスタマーサービス(CS)部門が連携し取り組んでいます。また海外においても世界各地の販売会社CS部門から現地のサービス・品質情報、お客様のご要望等の情報を収集し、製品品質や安全性の確保に努めるとともに、各市場のお客様のニーズに合わせた商品開発に取り組んでいます。

国内外のCSスタッフは、それぞれに蓄積した知識やノウハウを共有することで、世界各地で、より良いカスタマーサービスを提供できるよう努めています。

▪問い合わせ対応体制

日本のお客様の商品購入前のご相談や、購入後の使い方に関するご相談は、「お客様ご相談センター」にて対応しています。お客様ご相談センターでは、日曜、祝日、正月三が日を除き月曜日から土曜日の9時から18時まで受け付けるとともに、商品別の電話番号を用意し、電話がつながりやすく、的確・迅速なサービスを行える体制を整えています。また、住宅設備・建材商品ご相談窓口は、365日受付しています。

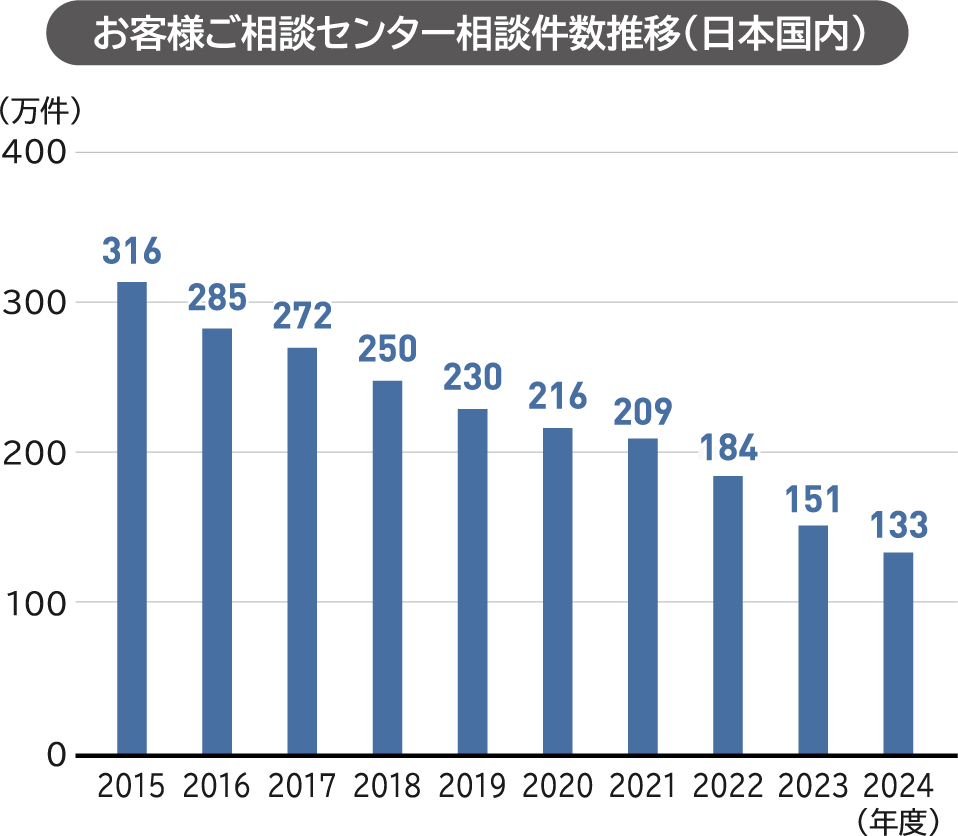

当社グループWebサイトからのお問い合わせでは、お客様が質問を入力すると、関連する複数のFAQ(よくあるご質問)を表示し、ご質問に迅速に対応できるよう努めています。FAQの内容については、お客様の検索キーワードや閲覧回数の分析により、必要とされる情報を迅速・的確に表示できるよう精度向上を図っています。また、FacebookなどのSNSを通じて、季節の変わり目等に各種お役立ち情報を発信したり、LINEの自動応答サービスから関連のFAQへ誘導したりするなどの取り組みを行っています。このように、お客様が「お客様ご相談センター」に問い合わせされる前に問題解決できる仕組みを整えることで、「お客様ご相談センター」での相談件数は減少傾向にあります。また、海外においては、国あるいは地域ごとに「コールセンター」を運営し、お客様の各種ご相談への対応や、修理受付を行っています。さらに、各国のWebサイトでもFAQを提供し、日本と同様に、お客様ご自身で問題を解決できる仕組みづくりに努めています。

▪修理サービス体制

日本の家電商品の修理サービスは、パナソニック マーケティングジャパン(株)内のCS社(修理・部品サービス部門)が担当しています。また住宅設備系商品は、パナソニック テクノサービス(株)が担当しています。これらサービス会社は全国にネットワークを設け、地域密着のもと高度な技術とノウハウを備えたカスタマーエンジニアが常駐し、お客様からの修理のご依頼に対して、「迅速・確実」な出張修理サービスを行っています。修理受付は24時間365日の体制を整備し、特に生活必需品のトラブルについては一刻も早い修理サービスの提供に努めています。

- パナソニック マーケティングジャパン(株)CS社および、関連会社サービス拠点数

101カ所(2025年4月現在) - パナソニック テクノサービス(株)サービス拠点数

32カ所(2025年4月現在)

▪修理サービス窓口強化の取り組み

日本の家電商品では、お客様が修理を依頼される際の利便性向上を目的に、宅配便による修理品の受け渡しやWebサイトでの受付体制を整えています。

お客様が安心してWeb修理サービスを受けられるよう、お申し込みをする前にWebサイト上で修理診断ができます。修理診断では、お持ちの商品の品番を入力し、当てはまる症状を選択することで、お困りごとの解決に役立つ方法をご案内します。修理が必要と診断された場合やお困りごとが解決しなかった場合は、修理サービス料金の目安が確認でき、修理のお申込みまでできます。

▪グローバルな修理サービス拠点

海外におけるお客様対応は、当社グループの販売会社あるいは、販売代理店が運営するコールセンターやサービスセンターあるいは、販売会社や販売代理店が委託する、委託先コールセンターやサービス認定店が、現地のお客様のニーズ・商習慣に合わせたサービスを提供しています。また、お客様に提供する修理サービス・お問い合わせへの対応を通じ体験価値向上を目指す取り組みを各国で強化しております。さらにソーシャルメディア上でのお客様とのコミュニケーションにも取り組んでおります。

お客様対応後にはアンケート調査によりお客様のご意見を伺い、より良いサービスの提供を目指し改善に取組んでいます。近年は、環境への意識の高まりを受け、商品リサイクルによる廃棄の削減、FAQの充実や改善・遠隔診断による訪問修理の削減などを通じ、アフターサービスの分野における環境貢献施策に注力しています。また、欧米を中心に法制化がすすむ“修理する権利”に準じて、お客様に情報やモノを提供できるよう体制を整えています。

修理サービス拠点数(2025年度)

| 地域 | 修理サービス拠点数 |

|---|---|

| 日本※1 | 133 |

| 北米 | 345 |

| 中南米 | 662 |

| 欧州・CIS | 1,023 |

| 東南アジア・大洋州 | 1,639 |

| インド・南アジア・中東阿 | 650 |

| 中国・北東アジア | 3,121 |

※1 日本:パナソニック マーケティングジャパン(株)CS社および、関連会社、パナソニック テクノサービス(株)

▪法人向け事業のCS体制

電気設備・住宅設備関連商品

照明、情報機器、電設資材、住宅設備・建材、そして太陽光発電・蓄電設備等のエネルギー関連商品に関する法人向けお問い合わせ窓口では、お得意先様(パートナー)からの施工や設置・設定でのお困りごとを365日迅速に対応できる体制を整えています。

業務用機器

映像、セキュリティ、情報通信、産業空調等業務用機器分野では、各分野の販売会社がお客様のニーズに合った機器・システムのご提案から設計・施工、お問い合わせ、修理サービスに至るまで一貫してサポートし、CS向上に取り組んでいます。

業務用ソリューション

業務用ソリューションを担当する販売部門、当社グループの販売会社や、当社商品の販売パートナー様によって、お客様ごとに異なるニーズを把握し、お客様の「現場」の業務最適化や生産性向上を実現するソリューションをシステム構築、販売、施工、保守、修理、運用サービス、クラウドサービスまでトータルでご提供しています。CS活動においてはご相談窓口、修理サービス、保守メンテナンス等お客様との接点から信頼関係を構築し、お客様のお困りごとに継続的なサポートを迅速に提供し、対応できる体制を整えています。

▪お客様の声を商品・サービスへ反映する活動(VOC活動)

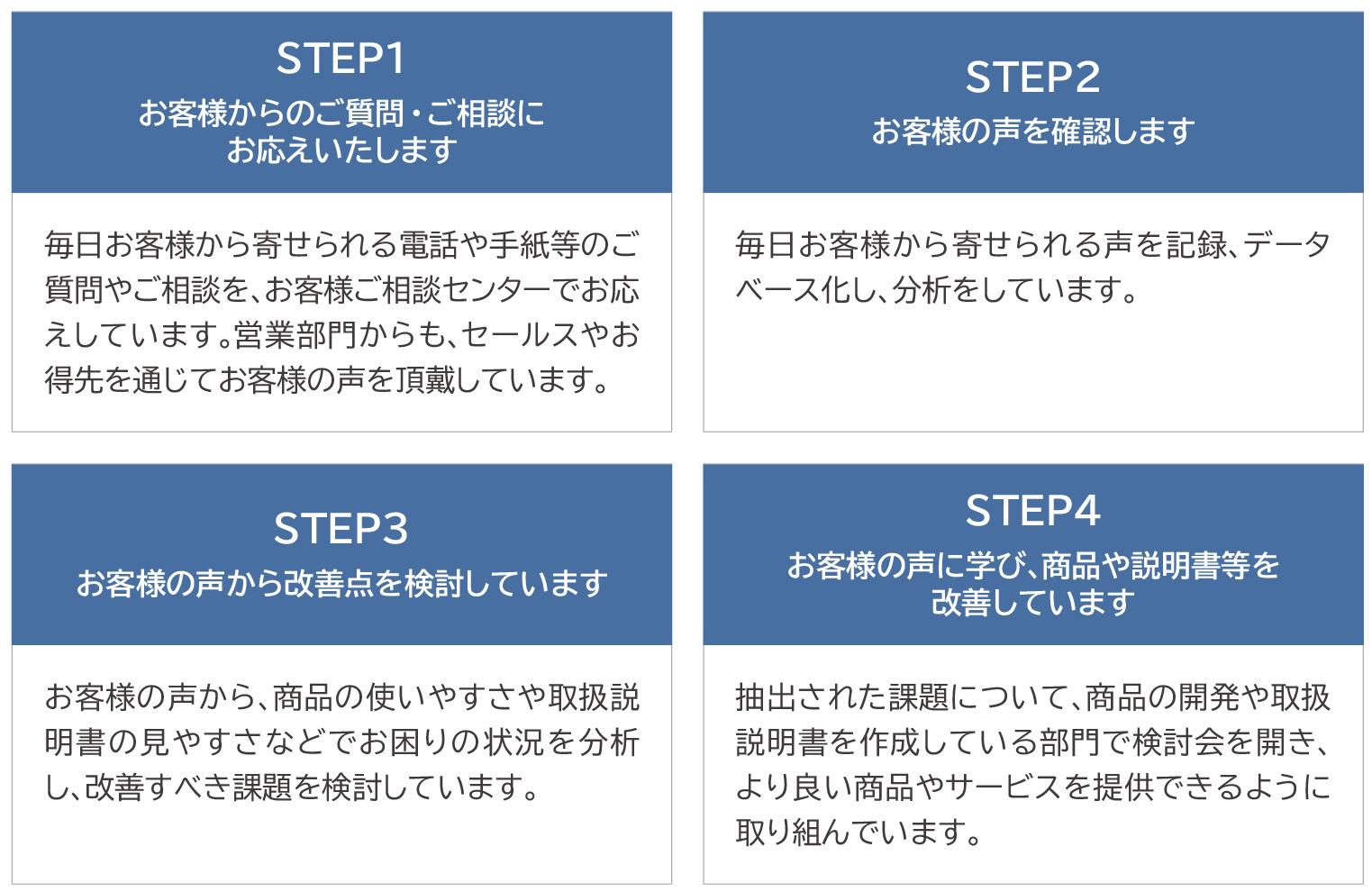

当社グループは、お客様の声(Voice Of Customer=VOC)をテキストマイニングツール(見える化エンジン)を利用した解析などを駆使し、全体傾向や有益な情報を素早くつかむことで、事業活動の改善に役立てています。

お客様の声には、「お客様ご相談センター」にいただいたご意見、セールスやお得意先様(パートナー)、ショウルーム、サービス会社を通じて頂戴したお客様の声が含まれます。分析結果は、商品企画・設計・技術・品質部門およびマーケティング・販売部門と連携しながら、商品開発や機能、品質、取扱説明書やカタログの改訂、営業活動等の改善に活用しています。当社グループでは、このようなVOC 活動をお客様満足向上のためのパナソニックグループの経営基本方針の実践と考え、全従業員がすべての仕事の中で取り組むべき活動として推進しています。

海外では、NPS(顧客推奨度)調査や、修理後のアンケート調査により、顧客接点のひとつであるサービス認定店やサービス技術者に対する評価を行い、お客様対応の改善に取り組んでいます。

▪障害者差別解消法への対応

2024年4月1日に障害者差別解消法(事業者による障害のある人への合理的配慮の提供の義務化)の改正が施行されました。

当社グループにおいても、障害者差別解消法に基づき、障害のある人から申し出があった場合には、「どのように対応ができるか」について個々の場面ごとに真摯に検討、実施して参ります。

▪「消費生活アドバイザー」資格取得の促進

日本国内パナソニックグループでは、お客様志向の風土醸成を目的に、「消費生活アドバイザー※2」資格の取得を積極的に推進し、資格保有者は消費者志向経営を実践するリーダーとして活躍しています。当社グループの資格保有在籍者数は、2025年4月1日現在で301名となりました。

※2 消費生活アドバイザー制度

内閣総理大臣および経済産業大臣の事業認定に基づく資格(審査・証明機関:一般財団法人「日本産業協会」)。消費者と企業や行政の架け橋として、消費者からの提案や意見を企業経営ならびに行政等への提言に効果的に反映させるとともに、消費者の苦情相談等に対して迅速かつ適切なアドバイスができるなど、幅広い分野で社会貢献を果たす材を養成することを目的としています。(一般財団法人日本産業協会Webサイトより)

▪「お客様月間」の取り組み

日本では、今後より一層お客様へのお役立ちが重要になっていると考え、日本で定められた「消費者月間※3」に合わせた「お客様月間」を設定し、以下のような取り組みにより、全社員のお客様志向の醸成を図っています。

- 日本国内当社グループ独自のお客様月間ポスター(デジタルデータ)を作成し、全事業会社に配信、ポータルサイト・デジタルサイネージへの掲載等をすることで、お客様月間の啓発を行っています。

- 日本国内当社グループでは「お客様月間シンポジウム」を、全事業会社の消費者関連責任者はじめ全社員を対象に開催し、消費者志向経営の推進に取り組んでいます。2025年度は、外部講師による講演「心豊かな生活環境の実現を目指して~患者衣『lifte』を通した私たちの活動」を実施し、BtoB企業としての多方面からのご意見の取り入れ方や、「グリーン消費」に繋がる商品リサイクルへの取組みについて学びを得ました。

※3 消費者月間

消費者保護基本法(消費者基本法の前身)が昭和43年5月に施行されたことから、その施行20周年を機に、昭和63年から毎年5月が「消費者月間」とされた。毎年5月には、消費者、事業者、行政が一体となって、消費者問題に関する教育・啓発等の事業を集中的に行っている。

▪啓発活動による社会課題への対応

日本では、喫緊の社会課題でもある「地球温暖化対策」や「脱炭素化」に向けたESG活動の一環として、主に自治体や法人・企業と連携し「環境教育」をテーマに地域社会に対する啓発講座を受託運営しています。

「環境」や「エネルギー問題」等、消費者にとって関心が高く、かつ社会性の高いテーマについて、参加者自らが地域社会の一員として取り組むべき内容について理解し、意識醸成から行動につながることを目指して取り組んでいます。特に、最近は親子で一緒に学ぶスタイルが増えており、難しいテーマを生活シーンに落とし込んで、「省エネ」や「自然エネルギーの活用」など、身近な内容で楽しく分かりやすく学んでいただいています。また、行政が主催する「環境イベント」にも積極的に参画し、幅広く啓発活動に取り組んでいます。

日本国内向け自社サイトで、電気の基礎知識、家電製品に関わる法規や処分(リサイクル)の他、家電製品の防災対策や自然災害発生時の家電製品取扱いの注意点等を紹介しています。

家電製品を安心して末永くご使用いただくための正しい使い方の他、実際にあった一般的な事例を題材に、お客様に安全に関する理解を深めていただく情報も提供しています。

責任ある広告・宣伝活動

企業の広告・宣伝活動は、社会に対してブランド・商品・サービスを広く知らしめる効果を有すると同時に、多様性の視点や影響を受けやすい子どもへの配慮などが不十分な広告表現によって、一般消費者にマイナスの影響を与える可能性があります。さらにその影響は、ソーシャルメディアの発達により、広告・宣伝活動を行った国・地域だけでなくグローバルに広がることが想定されます。そのため、企業は自社のコミュニケーション活動において、常に高い規範意識や倫理観を持ち続ける必要があります。

創業者 松下幸之助の、「良い商品ができれば、メーカーには、それをより早く、広く、正しくお客様にお伝えする義務があり、そのための宣伝活動である。」との考え方を受け継いでいます。また、今日では、商品のみならず、さまざまな企業活動について広く社会にお伝えしていくことも重要な社会的責任となっています。これについても同様の考え方のもと、取り組んでいます。日々の広告制作(テレビCMや新聞・デジタル広告等を作る作業)においては、創業者の考え方を踏まえ、以下内容を基本指針、心構えとして取り組んでいます。

- 広告・宣伝活動は、企業活動における重要な社会的使命である

- 企業の「こころ」を伝える活動である

- 事実を正しく、お客様が理解しやすいように

- 不快感を与えたり、迷惑をかけたりしない

- 常に創意工夫をする

- 高い見識、技量、熱意で取り組む

▪方針

正確かつ誠実な社外への情報発信およびコミュニケーションは、社会やお客様からの信頼の大前提であり、ブランド価値を守り向上させていくために必要不可欠との認識のもと、パナソニックグループでは「パナソニックグループ コンプライアンス行動基準」の中で、社会とのコミュニケーションについて以下の通り定めています。

- 私たちは、広報・宣伝等のコーポレートコミュニケーション活動を通じて、当社の経営基本方針、そして、製品・サービスや技術等に関する公正かつ正確な情報を広く社会の人々にお知らせすることにより、ブランド価値の向上に努めます。同時に、常に社会やお客様の声に耳を傾け、それらを謙虚に受け止め、適切に事業活動に反映していきます。

- 私たちは、多様性を尊重し、常に事実に基づく表現を基本として、コーポレートコミュニケーション活動を行います。社会的差別につながるもの、他を中傷したり個人の尊厳を損なうものは表現の対象としません。

また、「全社ブランド基本規程」「デジタルメディア運用規程」「パナソニックグループ ソーシャルメディアガイドライン」「知的財産基本規程」「情報セキュリティ業務規程」等を制定し、コミュニケーション活動においても、これらの全社規程に則り、第三者の知的財産、アイデンティティやプライバシーを尊重すること等を定めています。

▪責任者・体制

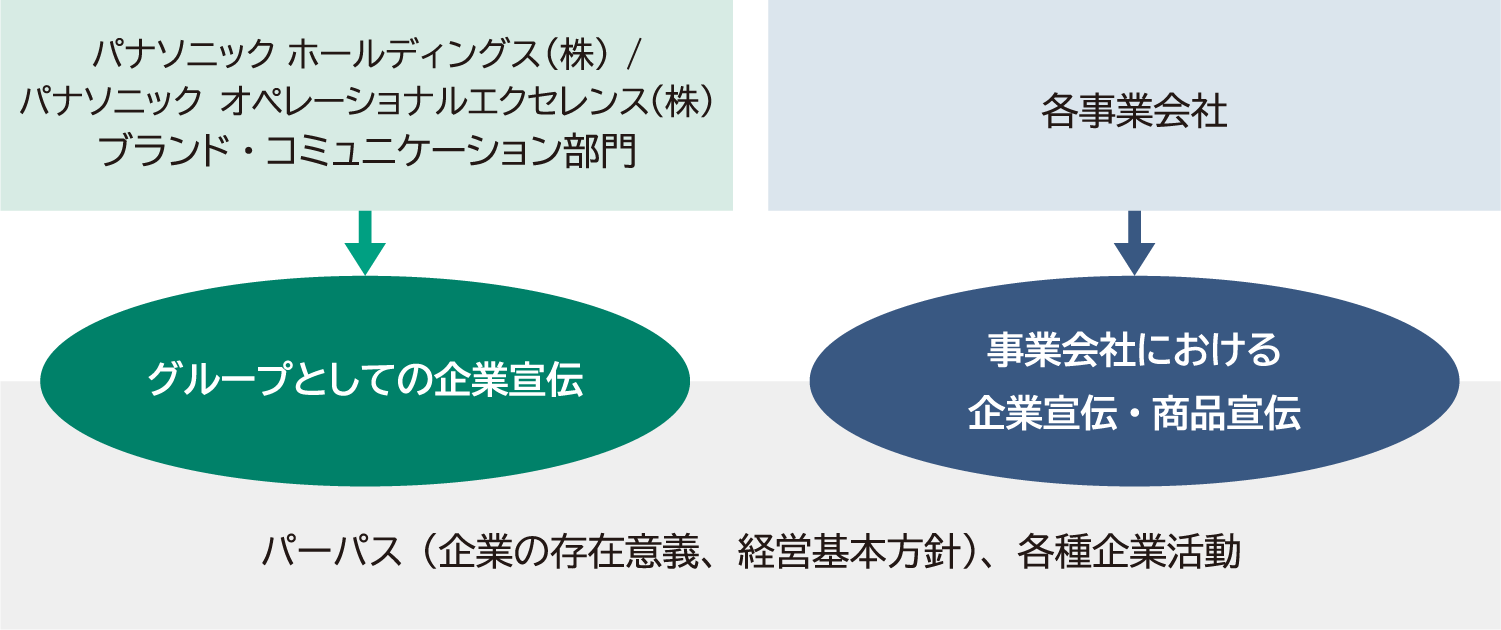

広告・宣伝活動は、グループのブランド戦略・コミュニケーション戦略を直接管掌するグループCEOが担当します。(2025年4月現在)

パナソニック ホールディングス(株)およびパナソニック オペレーショナルエクセレンス(株)のブランド・コミュニケーション部門がグループとしての企業宣伝を担当、各事業会社が事業会社における企業宣伝・商品宣伝を担当し、宣伝職能が連携しながら推進しています。

▪公正な広告・宣伝活動の推進

広告の制作過程においては、世界各地域における各種の関係法規・業界規制等に基づき、お客様に誤解や誤認を与えないよう確認する仕組みを構築しています。例えば、日本国内においては、広告制作に携わる専門人材を育成、配置し、表現やリスク回避の経験・ノウハウを集積するとともに、制作パートナー企業とリスクのスクリーニング、メディアや広告代理店による表現考査、事前調査等を行っています。また、必要に応じて法務部門の確認を仰ぐ体制を整え、「景品表示法」等の各種広告法規、公益社団法人日本アドバタイザーズ協会の「倫理綱領」、各メディアの考査規準等を順守しています。さらに、子どもの教育上の配慮に欠ける表現、健全な学びや成長を妨げる恐れのある表現・演出は用いず、児童を広告表現に起用する際には、関連法令を順守した撮影や制作を行っています。

これらの徹底のため、日々の業務でのOJT、あるいは大きな法改正時等においては社内研修会を実施し、担当者への周知・啓発に努めています。加えて外部団体による研修・セミナー等への参加や、必要に応じて外部専門家へヒアリングも実施しています。

なお、昨今話題となっているWebサイトやSNSでの詐欺広告等を防止する取り組みとして、恒常的なモニタリングによる早期発見及び対応を検討できる体制を日本において整備しています。これにより、当社を騙った詐欺広告、それを掲載するサイト等の早期発見、誤った情報や関連のコメントの拡散防止など、犯罪被害拡大につながる事態を未然に防ぐことができるよう努めています。また、業界団体や関係省庁等とも連携し、法務、知財、情報システム、ブランド等のグループ内関連部門が協力しながら適切な対応を行っています。