パナソニックグループは、「企業は社会の公器である」という経営理念を掲げており、社員※1はもとより、お客様、お取引先様の従業員など事業に関わるすべての人々の権利を守り、心身の健康や幸せな人生に貢献する責任があると認識しています。グローバルに事業を展開している企業として、すべての人々の人権に配慮しながら、事業活動において適用されるすべての法令を順守するとともに、「国際人権章典」や国際労働機関(ILO)の「労働における基本的原則および権利に関する宣言」で表明された国際的に認められた人権を尊重します。

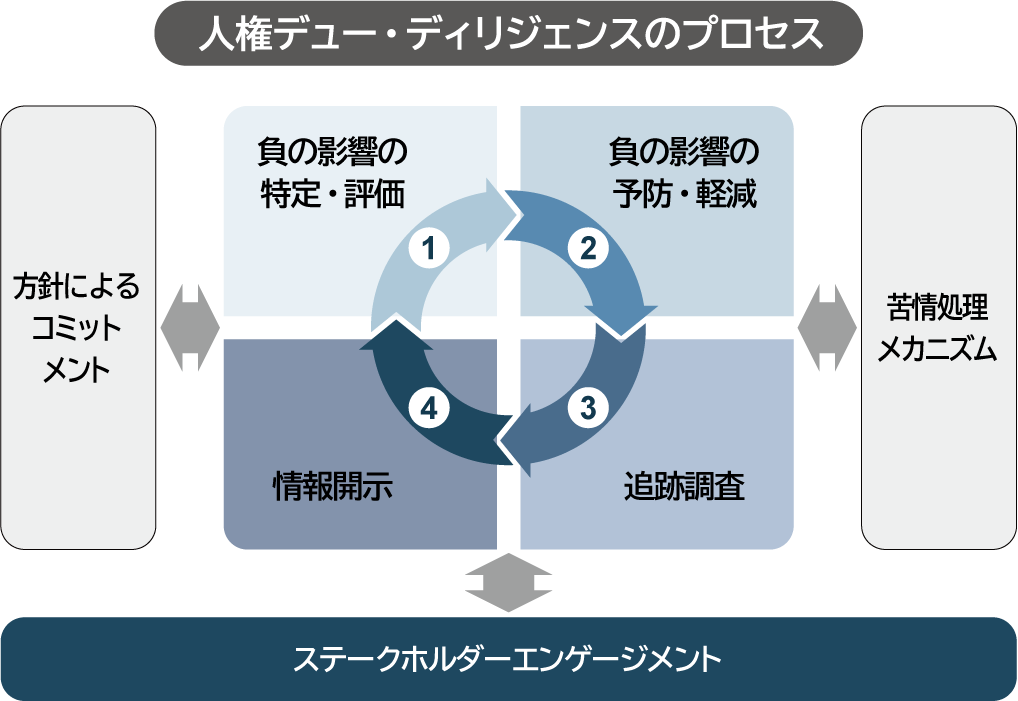

当社グループは、私たちの事業活動や製品・サービス、取引に関連する人権への負の影響を特定し、その予防、軽減、是正を推進するために人権デュー・ディリジェンスに取り組んでいます。

また、お取引先様やビジネスパートナー様などに対しても、人権・労働コンプライアンスに関する当社の方針、施策への理解と実行を求めます。

なお、「人権の尊重」は、当社グループにおけるマテリアリティの一つです。マテリアリティに関する詳細はこちらをご確認ください。

※1 社員: (1)パナソニックグループ会社と雇用関係にある社員、嘱託等およびその指揮命令を受けて業務に従事する派遣社員・出向社員(以下、「従業員」)、および(2)パナソニックグループ会社の取締役、執行役員、参与、フェロー、監査役、特別顧問および顧問(以下、「役員」) の総称をいいます。なお、一部の人事諸制度等の適用対象は主要会社と雇用関係にある社員を指しています。

方針

当社グループは、以下の国際規範の内容を参照し、社外の専門家の意見も踏まえた「パナソニックグループ人権・労働方針(以下、「人権・労働方針」)」を定めています。この方針には、国際規範や事業活動・取引に適用される各国法令の順守を前提として、国際的に認められた人権の尊重へのコミットメント、人権への負の影響の特定・予防・軽減・是正、被害者の救済などの推進、働きがいのある労働環境の実現、これらに関する様々なステークホルダーとの対話に取り組んでいくことを明記しています。この方針に従って、社内ルールを定め、推進体制の整備ならびに人権の尊重や働きがいのある労働環境の実現に向けた具体的な取り組みを推進しています。

また、当社グループの社員一人ひとりが果たすべき約束を定めた「パナソニックグループコンプライアンス行動基準(以下、「コンプライアンス行動基準」)」においても「人権の尊重」を私たちの社会的責任と位置づけ、その啓発に努めています。

<参照している主な国際規範>

- 国連「ビジネスと人権に関する指導原則」

- 国連「国際人権章典」(世界人権宣言、市民的および政治的権利に関する国際規約、経済的・社会的および文化的権利に関する国際規約)

- ILO「労働における基本的原則および権利に関するILO宣言」およびILO基本条約(中核的労働基準)

これらの方針は、社外の専門家や当社の影響を受けるステークホルダーおよびその代表者の意見を踏まえて、定期的に、また必要に応じて随時見直しています。2023年8月には、「人権・労働方針」を、ILOの中核的労働基準に労働安全衛生が追加されたことへの対応およびサプライチェーンにおける強制労働防止の取り組みをより充実・定着させるために、社内外の専門家の意見も踏まえて改訂しました。本方針は、当社グループおよび事業会社各社の経営陣および労働組合との意見交換を経て、グループCEOが承認・公布しました。「人権・労働方針」は日英両言語でウェブサイトに掲載しています。また、すべての購入先様に順守いただく「パナソニックサプライチェーンCSR推進ガイドライン」の中で人権を尊重することを要請しています。

責任者・体制

パナソニックグループの人権尊重の取り組みの責任者は、グループ・チーフ・ヒューマン・リソース・オフィサー(グループCHRO)です(2025年8月現在)。当社グループの執行役員は、担当する分野のサステナビリティに関わる項目を、報酬に反映される評価指標として設定しています。グループCHROは、「人権の尊重」の取り組みを業績連動報酬の指標の一部としています。人権に関する重要課題は、パナソニック ホールディングス(株)(以下、PHD)の取締役会の監督のもと、グループCEOが委員長を務めるサステナビリティ経営委員会で議論し、グループ経営会議やPHDの取締役会に報告します。2023年度は情報開示におけるSocial(社会)領域の課題についての議論、2024年度は人権デュー・ディリジェンスの推進上の課題や今後の取り組み計画についての議論がありました。また、2025年度の「グループ重要リスク」として「人権・労働コンプライアンス」を特定し、各事業場でリスク低減に取り組んでいます。詳細は、「リスクマネジメント」をご確認ください。

日常の人権の尊重の取り組みは、PHD・CHRO傘下のソーシャルサステナビリティ部が当社グループの人権・労働の取り組みの統括組織として設置され、人事機能を中心に法務や調達などの関連機能と連携しながらグループ傘下の各事業会社とともに推進しています。各事業会社では、人権デュー・ディリジェンスの推進リーダーが自社で特定した人権課題に対する取り組みを主導しています。

サプライチェーンにおける取り組みに関しては、「責任ある調達活動」をご確認ください。

啓発活動

当社グループは、「人権の尊重」を含むコンプライアンス行動基準について、22言語に翻訳し、入社時・昇格時など定期的に徹底する機会を設けています。また、主要関連部門である人事部門においては、日本国内のグループ人事社員向けに実施する基礎研修でも「ビジネスと人権」を選択項目としています。そのほか、日本から海外会社に赴任する経営者を含むすべての出向者に対して、企業の人権尊重責任についての国際基準や各国法令、グループの「人権・労働方針」を含む当社グループの取り組みに関する理解を目的とした研修を実施しています(24年度実績:494人)。加えて、当社のモノづくりが集中するアジア各国で、製造拠点の責任者や人事責任者に対し研修を実施しました(24年度実績:アジア地域人事責任者24人、タイ102人、台湾16人、インド32人)。さらに、2024年度は「パナソニックグループ労働組合連合会」の役員(32人)に「ビジネスと人権」に関する講演を実施しました。

人権デュー・ディリジェンス

当社グループは、事業活動や製品・サービス、取引に関連する人々の人権の尊重のため、国連の「ビジネスと人権に関する指導原則」に基づき、また、OECD「責任ある企業行動のためのOECDデュー・ディリジェンス・ガイダンス」を参照して人権デュー・ディリジェンスを実施しています。その仕組みやプロセスの策定については、社外の専門家やステークホルダーの意見も取り入れています。

▪人権デュー・ディリジェンスの推進体制

当社グループは、バリューチェーンを含む事業活動全体での人権リスクの特定が必要であると認識しています。これまでは統括組織が中心となって人権課題の特定、是正を推進してきました。しかしながら、当社グループは、事業会社ごとに事業内容が異なり、生じ得る人権リスクの種類や想定される深刻度なども異なります。よって、2024年度は、事業会社がそれぞれのバリューチェーンや事業特性を考慮し、主体的に人権デュー・ディリジェンスを推進する体制を構築しました。なお、当社グループにおいては、事業によって複雑なサプライチェーンを持つため、責任ある調達活動の一環として、グローバル調達本部の支援のもと各事業会社や地域の調達部門と連携しながら人権リスクの防止や軽減に努めています。取り組みの詳細は、「責任ある調達活動」をご確認ください。

全事業会社で人権デュー・ディリジェンスを浸透させるため、2024年10月、各事業会社が任命した人権推進リーダーを対象に、人権デュー・ディリジェンス実践研修を実施しました(33人参加)。同研修では、人権デュー・ディリジェンスの具体的なプロセス、人権リスクの特定・評価手法、人権リスクの低減策などの実践的なノウハウの講義やケーススタディに加え、当社グループが参照している主な国際規範を深く理解するための複数の社外専門家による講義を実施しました。そのほか、人権デュー・ディリジェンスを通じて特定した課題について、その防止を目的とし、地域やテーマごとに研修を実施しています(マレーシアについては「強制労働の禁止」に詳述)。今後も重点的に取り組む課題や地域を特定し、適切な研修を実施していきます。

▪人権への負の影響の特定と評価

2024年度、まずは各事業会社が人権への負の影響の防止・軽減に最大の影響力を行使できる事業会社内の人権リスクの特定および評価を実施しました。各事業会社にて国際規範やガイドラインを参照しながら、事業、国・地域の特性などを考慮して人権リスクを抽出し、関連部門へのヒアリング結果やリスクを低減させる自社の取り組みを考慮した上で人権課題を特定しました。さらに、各事業会社が特定した人権課題を集約し、当社グループにおける特に優先度の高い顕著な人権課題として強制労働と労働安全衛生を特定しました。

今後、特定された人権課題への対応を進めるとともに、バリューチェーンの中で人権に対する負の影響が最も大きくなる分野の把握に継続的に取り組んでいきます。なお、人権デュー・ディリジェンスの仕組みや、その継続的な改善については、関連する社内外のステークホルダーと対話や協議・連携を行っています。

優先的に取り組む人権課題の特定プロセスは継続的に改善するとともに、特に差し迫った課題が発生した場合には可能な限り速やかに予防・軽減・是正するように努めます。

これまでの取り組み(自主精査)

2021年度、当社グループの製造拠点のリスクを把握するために、海外製造会社・拠点を対象に人権・労働に関する自主精査を実施しました。2022年度には一部の国内製造拠点も対象に追加し、2023年度からはほぼすべての国内外製造会社・拠点を対象としました(計202社・拠点)。その結果、重点分野として定めた強制労働、児童労働・若年労働、差別、労働安全衛生に関連する課題を30社・拠点で96項目抽出しました。各社および拠点が改善計画に従い是正を進め、2025年3月末までにすべての是正活動を完了しました。

▪人権への負の影響の予防・軽減・是正

当社グループでは、顕著な人権課題である強制労働、労働安全衛生に加え、人権デュー・ディリジェンスを通して特定した人権リスクに対し、その予防・軽減・是正のために様々な取り組みを行っています。

強制労働の禁止

当社グループは「人権・労働方針」において、「あらゆる形態の強制労働の禁止」を明記しています。ILOなどが策定している国際規範・ガイドラインも参照しつつ、適用されるすべての法令および社内ルールに従って、強制労働や不当な扱いのない採用・雇用環境の確立に向けた取り組みを推進しています。万一、当社グループまたは購入先、取引先、ビジネスパートナーなどの第三者が、強制労働またはILOによる11の強制労働指標※2に該当するまたはその疑いのある行為を行っていることなどが確認された場合、そのような行為の中止・是正・軽減や被害者の救済を含めて、速やかに人権への負の影響に対処するよう、社内ルールで定めています。

サプライチェーンにおいては、パナソニックサプライチェーンCSR推進ガイドラインを通じて購入先様に強制労働防止に取り組むよう要請しています。詳細は、「責任ある調達活動」をご確認ください。

※2 ILOの11の強制労働指標:脆弱性の悪用、欺瞞、移動の制限、隔離、身体的・性的暴力、威嚇・脅迫、身分証明書の保持、賃金の留保、借金による束縛、虐待的な労働・生活環境、過度な時間外労働

◇責任ある採用と雇用

製造拠点やサプライチェーンにおいて、国や地域を越境して働く移住労働者は脆弱な立場にあると認識しています。当社グループにおいても国を越境して働く外国人移住労働者がいます。

当社グループにおいて国別の外国人移住労働者数が最も多いマレーシアのグループ会社は、2018年以降、世界の移住労働の課題に取り組む国際移住機関(IOM)と連携のもと「責任ある雇用プロジェクト」を立ち上げ、人権課題の特定や是正、教育などを進めてきました。マレーシアでは、2020年4月には「外国人労働者の責任ある採用と雇用に関する方針」、2021年9月には業務手順書を策定し(マレーシアグループ各社の外国人労働者の採用・雇用が対象)、グループ各社で一連の取り組みを継続的に推進してきました。この方針に書かれている内容の一例は以下の通りです。

- 個人文書(パスポートなど)の会社保持の禁止

- 採用関連の手数料・費用を外国人移住労働者自身が負担することの禁止

- 外国人移住労働者が自国を出発する前の、労働者が理解できる言語での雇用基本条件の通知

2024年度、IOMの協力のもと、マレーシアの当社グループ4社の製造拠点で働く外国人移住労働者約770人と面談し、方針や業務手順書の運用実態を調査しました。その結果、社内の採用・雇用プロセスにおけるルールの徹底不足や外国人移住労働者の苦情処理メカニズムの認知度が低いといった問題が見つかりました。これらの問題の解決や現地法令改正の反映を目的に、2025年4月、IOMの助言を受けて方針と手順書を改訂しました。また、当該4社にて、すべての外国人移住労働者(約1,700人)に対し、雇用契約で認められた権利や勤務に関する社内ルール、労働安全施策、健康管理支援策や苦情処理メカニズムなど、管理者に対しては差別やハラスメントに関する再教育を実施しました。

マレーシアでは、2024年度、「責任ある雇用プロジェクト」の取り組みを拡大し、製造請負会社や各種業務委託先などとの契約に人権の尊重のための順守事項を追加するとともに、強制労働に関する国際規範、国内の関連法令、当社グループの「人権・労働方針」などに関する研修も実施しました(製造請負会社および各種業務委託先計63社参加)。

そのほか、外国人移住労働者の募集・斡旋プロセスにおける人権リスクも認識しており、人材紹介会社のデュー・ディリジェンスの仕組み構築も開始しています。

潜在的なリスクのある国・地域では、マレーシアでの経験をもとに、当社グループの各製造会社への啓発活動のほか、各社の取り組みをヒアリングし、是正に向けた助言、是正状況の確認を行っています。台湾では、外国人移住労働者の人権リスクを把握するために、2024年度、グループの製造会社1社にて第三者監査を実施しました。見つかった問題に対し、雇用契約書の記載内容が不十分な項目の見直し、寮の生活衛生の改善と防災強化、グリーバンスメカニズムの運用を再徹底するための教育などを実施しました。

2024年度は、台湾とタイの全グループ会社の経営責任者に対し、外国人移住労働者の採用プロセスにおける人権リスクを説明し、防止策について協議しました(台湾7社10人、タイ13社13人)。タイでは、全部門の責任者に対して強制労働および外国人移住労働者の人権に関する勉強会も実施しました(13社87人)。

当社グループは、外国人移住労働者を雇用する全拠点で、強制労働防止に向けた対面研修を実施することを目標としています。2024年度は、全32社・拠点※3中13社・拠点(40.6%)で研修を実施しました。

※3 2025年3月末時点で外国人移住労働者を雇用している会社・拠点

児童労働の禁止、若年労働者の保護

当社グループは、「人権・労働方針」において、児童労働の実効的な廃止に向けて取り組むことを明記しています。

社員の採用時には、当該国の法令を順守した活動を行うとともに、人材紹介会社などの取引先にも同様の対応を求めています。また、18歳未満の労働者が危険で有害な労働に従事することは認めていません。また、サプライチェーンにおいては、パナソニックサプライチェーンCSR推進ガイドラインを通じて購入先様に対応を求めています。詳細は、「責任ある調達活動」をご確認ください。

差別・ハラスメントの禁止

当社グループは、「人権・労働方針」において、「雇用および職業における差別の排除」を明記しています。その上で、当社グループは、「コンプライアンス行動基準」などにおいて、「年齢、性別、人種、肌の色、信条、宗教、社会的身分、国籍、民族、配偶者の有無、性的指向、性同一性と性表現、妊娠、病歴、ウイルス等への感染の有無、遺伝情報、障がいの有無、所属政党や政治的指向、所属労働組合、兵役経験など」による差別や差別につながる行為およびハラスメントなどを禁止し、その啓発に努めています。これらにより、多様な人材がお互いを重要なパートナーとして尊重し合い、活き活きと活躍できる働きやすい職場づくりを進めています。詳細は、「多様な人材・組織のポテンシャルの最大発揮」をご確認ください。

◇採用選考について

各国の法律やガイドラインを踏まえ、応募者の適正・能力・意欲に基づく選考を徹底しています。選考において、上記差別を含む人権侵害またはこれらにつながる問題を確認した場合は、短期的な是正だけでなく、啓発・教育を通じ、再発防止策の徹底に努めます。

結社の自由と団体交渉権

当社グループは、「人権・労働方針」において、「結社の自由」および「団体交渉権の効果的な承認」を推進することを明記し、各国・地域において、社員との積極的な対話を通じて、健全な関係の構築や問題解決に努めています。また、「人権・労働方針」に基づき、法令により労働組合の結成が認められていない国の事業拠点においても、国際的に認められた人権の原則を尊重する方法を追求しています。

◇日本

当社グループでは、PHDおよび事業会社が対峙する各労働組合と締結している労働協約において、組合の団結権、団体交渉権、争議権を認めるとともに、組合加入者への差別の禁止、組合活動を理由とする不利益な取り扱いの禁止を定めています。管理職を含む社員の労働組合への加入率は75.4%、管理職を除く加入率は97.6%です(2025年3月末時点)。

会社と労働組合は、会社の健全な発展と社員の労働福祉条件の向上および社会の発展が、それぞれ不離一体であるという共通認識に立ち、労使の対等性と強固な信頼関係に基づき、組合の経営参加制度を確立し、経営上の重要事項について会社と労働組合が協議する「労使協議会」を設置しています。

◇欧州

1994年に採択されたEU指令※4を受け、健全な労使間の協議の場として労使で自主協定を締結しています。パナソニック欧州従業員会議(PEEC)を設置し、従業員代表と会社代表による、経営戦略や社員のくらしサポートを含む事業課題に関する意見交換や議論を実施しています。

※4 EU指令:欧州連合域内の2カ国以上にわたって1,000人以上を雇用するすべての企業に汎欧労使協議会の設置を義務づける指令

◇中国

ほとんどのグループ会社で組合(工会)を組織しています。定期的な労使対話、積極的な労使合同レクリエーションの開催、重要な経営判断についての組合への事前説明を行い、良好な労使関係づくりに力を入れていて、報酬、福利厚生、研修などに関する意見交換や協議も実施しています。

労働安全衛生

当社グループは、「安全で健康的な労働環境の実現」を「人権・労働方針」に定めています。

また、事業会社が行った人権リスク評価では労働安全衛生を顕著な人権課題として特定し、重点的に対応しています。2023年度の「人権・労働方針」の改訂は、ILOの中核的労働基準に労働安全衛生が追加されたことを踏まえています。詳細は、「多様な人材・組織のポテンシャルの最大発揮」の章の「安全・安心・健康な職場づくり」をご確認ください。

適正な労働時間の管理

当社グループは、各国の労働関連法令や労使間の協定(労働協約など)に基づき、労働時間および休憩時間、時間外労働、休日・休暇などの適正な管理に関する規則を就業規則で定めています。また、労働者との合意なく労働者に時間外労働を強制することは、強制労働または強制労働が疑われる行為の一つとして、社内ルールで禁止しています。

日本では、所定労働時間を7.75時間/日とし、それを超える労働時間については割増賃金の対象とするなど、法を上回る対応をしています。また、法定基準よりも厳格な労働時間管理基準を社内で設定し、過重労働の撲滅に取り組んでいます。

年次有給休暇制度についても法を上回る水準を付与し、取得残日数については最大50日まで積立て可能としています。その取得にあたっては、時間単位や半日単位での取得を可能とするなど、よりフレキシブルに個人のニーズに対応できる制度としています。

これらの制度面での充実に加え、時間外労働が特定の社員に偏らないための最適な人材配置、および、万一長時間労働となってしまった従業員については、追加で健康診断を実施するなど、社員の心身の健康管理に総合的に取り組んでいます。

適正な賃金の管理

当社グループは、報酬制度設計ガイドラインを定め、市場競争力のある報酬水準の実現を目指すとともに、各国の労働関連法令や労使間の協定(労働協約など)に基づき、適切な賃金、諸手当、賞与、その他臨時に支払われる給与、退職金などを就業規則にて定めています。

また、国ごとに、最低賃金、法定給付、時間外労働などに関するすべての賃金関連法令を順守した規則を定め、これに基づいて運用し、決められた支払い期間と時期で、給与明細および電子データにより社員への通知を行い、直接支給しています。

苦情処理メカニズム

当社グループは、人権侵害に関する苦情への対処が早期になされ、救済を可能とするために、グローバルな通報窓口として、従業員およびお取引先様を含む社外のステークホルダーが対象のホットライン(32言語対応)を設置しており、人権・労働問題を含むコンプライアンス違反の被害を受けたり見聞きした場合、通報することができます。匿名での通報も可能で、通報者の情報や通報内容は機密に保持されるとともに、社内外の通報者が通報を理由に報復行為や不利益な扱いを受けることがないよう、社内規程で定めています。詳細は、「コンプライアンス」の「通報制度」をご確認ください。

加えて、当社グループ外からの通報をより広く受け付けて対応するため、電子情報技術産業協会(JEITA)CSR委員会が設立した業界共同の苦情処理プラットフォーム「JaCER」に参加しています。詳細は、「責任ある調達活動」の「通報・相談窓口」をご確認ください。

国際・業界連携の取り組み

当社グループは、2022年1月より国連グローバル・コンパクトに参加しています。「人権」「労働」を含む、4分野10原則への支持を表明するとともに、人権・労働の取り組みを国際基準に則り、その進捗・成果を社会に開示することにより、説明責任を履行しています。

また、2021年10月より電子・ICT・自動車分野の国際的なCSR団体であるResponsible Business Alliance(RBA)に加盟し、RBAの自主精査ツールや問題の是正のためのガイダンス文書などを活用しています。さらに、責任ある鉱物調達の取り組みの推進に向けたRBA傘下のResponsible Minerals Initiative(RMI)にも参画しています。

2024年2月には、マレーシアで外国人労働者の責任ある採用と雇用について支援実績がある国連の専門機関、国連移住機関(IOM)と、サプライチェーンにおける外国人移住労働者の権利向上を目的とした戦略的グローバルパートナシップを締結しました。

2025年4月には、企業の人権尊重の取り組みを支援する国際的な団体であるGlobal Business Initiative on Human Rights(GBI)に加盟しました。GBIとの連携により、企業が直面する人権課題への理解を深め、当社グループの人権デュー・ディリジェンスの継続的な改善を図ります。

当社グループは、上記の活動を通じて、信頼性の高いマネジメントシステムの構築に取り組んでいます。

また、当社グループは、国内・国際団体、政府機関などに対して、企業の立場から実践的な人権に関する意見を積極的に発信しています。2024年度、PHDの担当者がOECDの持続的ビジネスエキスパートグループおよび経済産業諮問会議(BIAC)に継続して参加、また在欧日系ビジネス協議会(JBCE)のコーポレートサステナビリティ委員会を副委員長としてリードし、欧州における人権やデュー・ディリジェンスと関わりのある政策への貢献を継続的に行っています。2024年4月には、欧州委員会とコーポレート・サステナビリティ・デューデリジェンス指令に関する意見交換を行いました。日本では、電子情報技術産業協会(JEITA)CSR委員会サステナビリティ デューデリジェンスWGへの参画を通じ、欧州を中心とする人権デュー・ディリジェンスに関する法制化の状況を把握し、電子業界共通課題の解決を図ろうとしています。マレーシアでは、国家人権委員会(SUHAKAM)との間でも、マレーシアにおける人権課題について対話を継続しています。2025年3月には経済産業省が実施する「ベトナムにおける責任ある企業行動の推進事業」の日本研修を受け入れ、ベトナム商工会議所や日本企業と取引を行っている電気電子関連等ベトナム企業の幹部に対してビジネスと人権に関する当社グループの取り組み紹介や意見交換を実施しました。