中国を抜き、人口世界1位となったインド。その著しい経済成長の裏で取り沙汰されているのは、大気汚染の深刻さだ。都市部の交通渋滞や排ガスは、その一因である。

インド政府が電気自動車(EV)普及を強力に推進する中、パナソニックは2019年に電動3輪タクシー向けの充電設備や運行管理システムの実証を行った。現地のグループ会社および3輪タクシーサービス事業者との連携によるチャレンジだった。しかし交通インフラ領域を民間企業のみで動かすには限界があった。運行効率の向上を図るソフトウェアソリューションの実証を実施したいパナソニックに対し、現地企業はバッテリーといったハードウェアの提供を望むなど、両者の思惑が合致せず、うまく進展しなかったのだ。

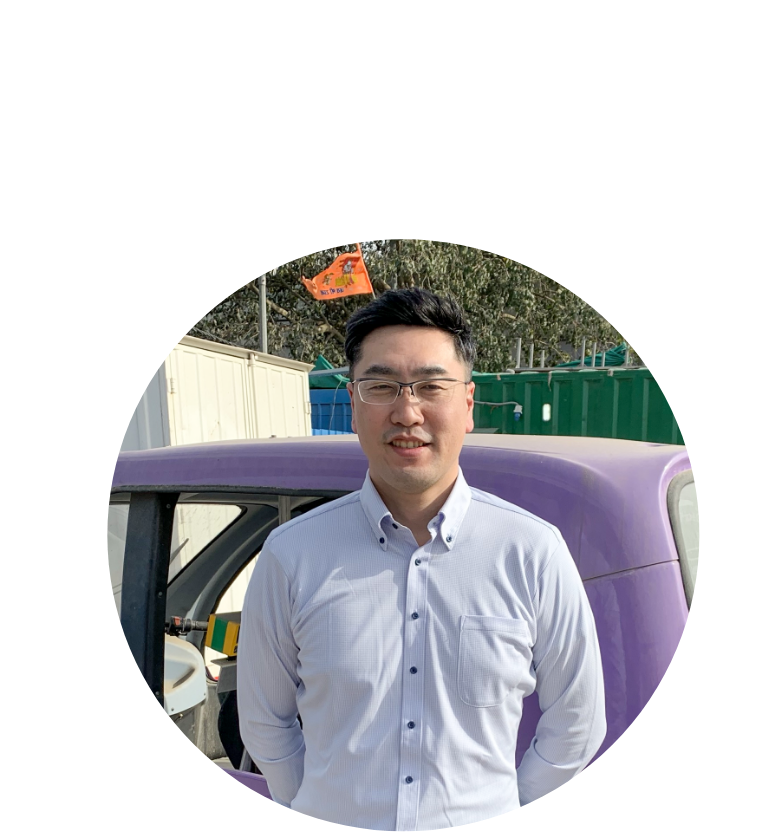

この教訓を生かし、モビリティ事業戦略室で政府を巻き込んだ新プロジェクトが立ち上がる。その指揮を執ったのが岩隈だ。

2020年7月に入社した岩隈。インドのプロジェクトを任されると聞いたのは、入社当日のことだった。幼少期をインドで過ごし、アジアでの事業開発や政府とのビジネス経験も持っていたが、「インド」と聞いた瞬間は顔がこわばった――、「これはタフな挑戦になるぞ」。

あまたの企業が参入し激化する競争、また極めてコストセンシティブな市場であること。それまでの経験から、いくつものハードルが頭に浮かんだ。

「でも、パナソニックならできる、とも思えた」と続ける。モビリティ領域で、車載電池に関する知見や技術、運行管理システムなどの実績がある。そして、アジアをはじめグローバルネットワークもある。おぼろげながら脳裏に浮かぶ、「やれるとしたら、ここだ」。

すでにその目には決意がみなぎっていた。

ニューデリー、メトロ「カルカジ・マンディール」駅付近のにぎわい

目指すは都市部の交通渋滞緩和と温室効果ガスの削減。3輪タクシーを電動(Eモビリティ)化し、メトロに乗り入れるための「ラストマイル交通」の支援を行う。インド国内で普及が進むEモビリティと、そのオペレーションを近代化することがプロジェクトの要だ。そして今回の実証は、NEDOの審査を経た上で助成を受ける計画となっていた。

NEDOの助成を受けて実証研究を行うには、3つの審査を通過する必要がある

岩隈はまず、NEDO審査一つ目の関門「実証要件適合性等調査」に取り組んだ。時はコロナ禍。現地視察はかなわず、協業するパナソニック ライフソリューションズ インド(PLSIND)のメンバーやインドのコンサルティング会社とは、リモートでの協議を強いられた。インド国内の交通インフラやEVの普及施策の情報収集、実証実験を行う候補地と提携企業候補の洗い出し。システム導入によりドライバーやオペレーターの行動がどう変わるのか、現地メンバーからの情報を頼りに、これまでの知識と経験を駆使して現場の把握に努める。日印間で膨大な情報のやりとりに明け暮れた。

提案の柱になったのはパナソニックの三つの技術。運行マネジメントシステム、バッテリーマネジメント、配車アルゴリズム。複数のサブシステムと連携させ、オペレーター、ドライバー、乗客向けのアプリを提供する。

複数のシステムを連携させた利便性に富む3つのアプリを提案

「活用したシステムはそれぞれ、開発部門が異なります」。バッテリーマネジメントシステムは日本とベトナムのR&D部門が共同開発。運行管理やルーティングのアルゴリズムはPLSINDが構築した。岩隈は、「各所が蓄えた技術をうまく組み合わせ、スピードやコスト力などの強みが発揮できた」と強調する。

この段階では、「新しいことをやろうとしているので、現地メンバーも展開を予測しきれない部分がありました。そこで、今はとにかくやってみよう、とかじを切ることが重要だった」と振り返る。直接現地に行けない歯がゆさはありつつも、迷いなく前進する岩隈の姿に、メンバーたちは導かれていった。

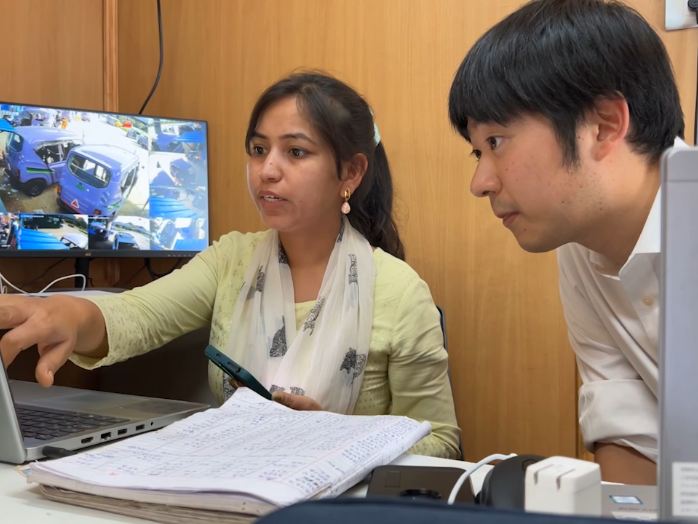

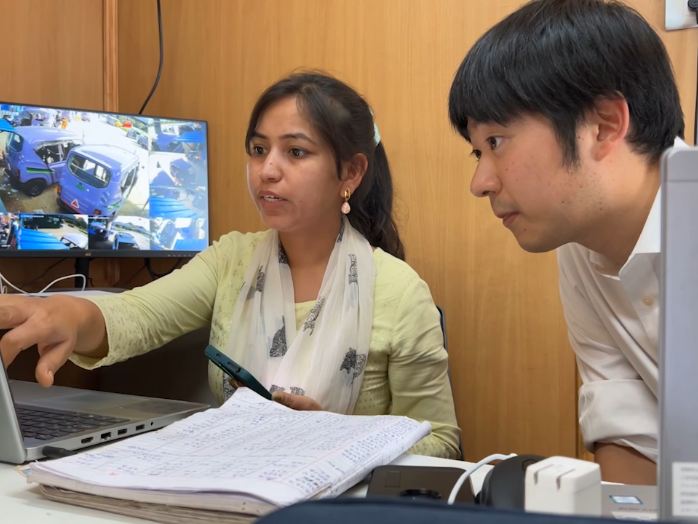

NEDOの審査がステップを踏んで実証前調査に移るころ、コロナ禍の制限が緩和され始めた。ようやくインドに飛べたのは2021年11月。岩隈と共に現地入りしたのは、モビリティ事業戦略室のプロジェクトメンバー、青山誠治。「彼は新入社員で、当初からNEDOとの調整やPLSINDとの懸け橋を担ってもらいました」。2人は現地メンバーとともに改めて住民らへの調査を行い、政府や3輪タクシーサービス事業者など多数のステークホルダーとひざを突き合わせて協議した。改めて、現地でのEV化の波、政府や企業の熱量を肌で感じた岩隈。確かな手応えをつかみ、NEDOの事業化評価へと提案を練り上げていった。

現地では複数の企業を訪問(左)。プロジェクトに欠かせない存在に成長した青山(右)

「青山さんは会社での実務経験のスタートがこのプロジェクトなので、ずいぶん特殊です(笑)。あまり物怖じしないタイプだったので、どんどん動いて経験値を上げてもらいました。すると人の倍以上のスピードでスキルを体得していきました」。岩隈のコミュニケーション力や想像力、説明・プレゼンテーション能力、度胸やタフネス――、それを間近で見て大いに刺激を受けた青山。プロジェクト推進において欠かせない存在に急成長していた。

広範囲のタスクを漏れなく検討し、それぞれのディテールに正面から向き合う。2人の地道な仕事ぶりが、これから立ち向かっていく壮大な活動の解像度を高めていった。その後無事に事業化審査を通過。日印両政府の協力合意書取り交わしを経て2023年1月、ついに実証研究をスタートする運びとなった。

岩隈はインドに駐在し、現地での活動が本格化した。実証期間は1年と数か月。前半はEモビリティや充電器など機材の調達と配備。運行ハブは敷地確保からインフラ整備まで、さらにドライバーの採用や教育も行った。

インド現地で、このような実証前の準備段階にも踏み込み、ゼロからのサービス立ち上げが可能かを示すこともこの実証研究の目的だが、その日々はハプニングの連続だった。

メトロの高架下に設けた運行ハブには、地元警察から壁面設置が指示された。その追加工事が数週間に及んだほか、ドライバーを採用しても定着せず稼働率が上がらない、機材の配備が遅れるなど、さすがの岩隈も頭を抱えた。「関係者が増えるほどそれぞれに想定以上の時間がかかり、実証運転の開始が間に合わないのではと冷や汗ものでした」と打ち明ける。

メトロ・カルカジ・マンディール駅の高架下に設けた運行ハブ。周囲には高さ6フィート(約180cm)の壁を設置した

文化や慣習の違いも、随所に影響する。「現地ではこちらがコントロールできないことが出てきます。ただ、一企業のものではない、政府を巻き込んだプロジェクトです。時間もコストも自社の都合で簡単には変えられません」。岩隈は立ち止まらず着実に前に進む方法を探った。ある程度のことを許容しつつ、折り合いをつけていく。ただ、その中で自らできる努力は最大限に、と――。

EV充電器には、風雨をしのぐためのシェルターを後付けした

採用したドライバーにトレーニングを実施

要所をしっかり管理しながら運行の準備に奔走した岩隈。何とか予定通り5カ月で環境を整え、IT運用支援システムなしの乗客サービス提供にこぎつけた。この従来型サービスで収集する基礎データを、実証の比較対象とする。

基礎データの収集と並行して行ったのは、日印パナソニックの協力体制によるITシステムの開発。インド側はシステムの準備、日本側がチェックや進捗の助言をする役割を担った。ただ、当初は日印間で意見の対立が頻発。岩隈は「互いに相手の置かれている状況をイメージできていなかった」と振り返る。不安や不満が積もり、両者の足取りも重くなっていく……、辛抱強くコミュニケーションを続けた時期だった。

「要望を伝える時には、なぜそれが必要なのかをていねいに説明する。相手がどんな情報が欲しいかを考えた発言を心掛けました。すると日に日に噛み合っていく感覚に」。お互いが歩み寄れたのは、本格サービスの開始が2カ月後に迫った8月ごろだった。「それまではメンバーを統括するプロダクトマネージャー経由でしか意見を交わしていなかったのが、メンバー個々が直接連絡をするようになり、やりとりが活発になったのです」。コミュニケーションの質が変わっていた。そしてプロジェクトはこれまでの遅れを取り戻すべく突き進んでいった。

いよいよ実証本番ともいえる段階に入る。

2023年10月、IT運用支援システムを活用した乗客サービス開始の時を迎えた。

デリー市内のイベントホールに、NEDOや現地の政府関係者が続々と集まってくる。本格サービス運行開始のセレモニーだ。出席者たちからラストマイル交通での新たなムーブメントに期待の声が寄せられ、華々しくスタートを切った。

IT運用支援システム正式リリースを記念し、2023年10月17日に開催した運開セレモニー

セレモニー会場で関係者や日印メディアに向けてプレゼンする岩隈(左)。プレスリリースや各種SNSでも反響を得た。画像はXの投稿画面(右)

新しいライドシェアサービスが、

スマート・サステナブル・シンプルに、

自宅やオフィスとメトロ駅をつなぐ——。

メトロ駅構内では、新しいライドシェアサービスを紹介する映像が行き交う人々の目を引く。

乗客のスマートフォンに表示されるのは、日印間で対話を重ねながら作り上げた渾身のアプリだ。コンセプトは「2タップ&ゴー」。目的地として登録されたメトロ駅を指定し、運賃などを確認して、わずか2タップで予約を完了できる。他社のアプリにはないシンプルさを追求した。

Sojoアプリ画面と従来の交通手段との違い

Sojoアプリ画面と従来の交通手段との違い

コスト優先の乗客に合わせて3輪タクシーでは珍しい「相乗りサービス」も取り入れた。バスのようにあらかじめ決められたルートを周回しながら、相乗りする乗客を獲得する。適切なルートの設定次第で、乗客の利便性と輸送効率の向上が期待できた。

ドライバーのアプリ画面は、スマホの充電が長持ちするダークトーンに

サービスネームの「Sojo」にも、日印のシナジーが光る。語感と意味合い、ロゴデザインなどに両者の想いをしっかり込めた。「UI、UXデザインやマーケティングなど、自身にノウハウがない領域は、積極的に周囲に力を借りた」という岩隈。柔軟な姿勢で臨み、クリエイティブの相乗効果を引き出すのも岩隈のセンス。そのやりとりを振り返る姿には、充実感がにじむ。

日本語の「相乗」から、1次交通と2次交通のシナジーを表現。ロゴデザインは現地で好まれるしなやかなイメージに

Sojoのキービジュアル。「スマート・サステナブル・シンプル」に自宅やオフィスとメトロ駅をつなぐメッセージを込めた

この先は2024年3月末までの半年間でデータを収集し、システムの有効性を示す計画だ。そして「ここが正念場」と意気込む岩隈。その覚悟を試すかのように、困難が怒涛のごとく襲い掛かってくる――。

「ここで、プロジェクトリーダーとして最大の危機を味わいました。一つは、実証に必要なデータがとれなかった時期です」。

ITシステムの有効性は、システム導入前と導入後のデータを比較して測定する。しかし現場ではドライバーのピークタイムの稼働率が低い、データ収集への協力態勢が整わないなどの支障が発生。「これでは実証が成立しない」。現地実証パートナーの改善対応も芳しくなく、葛藤にかられた。

打開策に考えを巡らせていると、状況を知ったモビリティ事業戦略室の幹部から「そんなものだと思って、代替案に切り替えよう」という言葉がかけられた。岩隈はその一言に、目の前の靄(もや)が晴れる思いがした。「現状を受け入れるんだ。相手の対応に依存しない方法を探ればいい」。そして岩隈は、データ収集に協力的なドライバーを選抜した「特別運行データ収集」という答えにたどり着く。一度は行き詰まりを感じたものの、新たな方法でデータを得て検証を進めることができた。

ドライバーアプリの操作方法をレクチャー

ドライバーの稼働状況や運行情報をシステムで管理

ドライバーアプリの操作方法をレクチャー

ドライバーの稼働状況や運行情報をシステムで管理

それだけはなかった。実証期間半ばの12月、ビジネスを根底から覆すニュースが飛び込んできた。大きな渦が岩隈をのみこんでいく。

ドライバーの手数料を極めて安価に設定し、一部の地方で人気を獲得していた新興企業が、巨大IT企業や政府と組んでインド全土にサービスを拡大するというのだ。たちまち業界で話題となったその勢いに「これはやられた。正直言って認めたくなかった」と吐露する岩隈。市場を圧倒する競合を目の前に「コストセンシティブなインドで、ITサービスを事業化する難しさを痛感した」と悔しさをあらわにする。

プロジェクトリーダーとして大きな判断を迫られる局面となったがそこには、ぶれずに前を向く岩隈の姿があった。引き続きシステム自体の検証を進め、当初目論んでいたIT運用支援システムの有効性を示すことに注力した。振り返れば、「早い段階でビジネスモデルを方向転換する判断につながった」とも言える。

こうして実証で得た情報をまとめ上げ、NEDOへの報告を済ませた岩隈には、各所からねぎらいの言葉も寄せられた。約3年半にわたるプロジェクトは、事前の調査からパートナー探索、現地でのサービス立ち上げからクロージングまでの一連のプロセスを経て、ひとつの節目を迎えた。

後部座席には最大3人の乗車が可能。相乗りサービスの活用も検証した

NEDOとの実証研究は完遂したものの、ビジネスモデルとしては転換を迫られる結果となった。それでも、実証研究を通じて岩隈自身が得たものは大きかった。「プロジェクトリーダーとしての経験は、自身をアップデートする機会になりました。経営者と実務者、両面においての判断力が試されることで、日々のプレッシャーや問題対処の連続に苦悩しながらも、大きなワクワク感もありました」。

温室効果ガス削減という社会課題にもチャレンジできた。「新たなサービスをゼロから立ち上げて展開していくこと、それが社会や人々のくらしにつながっているんだと常に実感しながら活動していました」とやりがいを語る。

実証運転でデリーのまちを走るEモビリティ

実証運転でデリーのまちを走るEモビリティ

実証運転でデリーのまちを走るEモビリティ

2020年7月の入社日から始まった岩隈の壮大なチャレンジは、次のステージへとつながっていく。

岩隈の心にある青空が、かすむことはない。

「可能性は果てなく続く。世界へ広がるこの空のように」。そう確信して、また歩み続ける。

(2024年7月取材)

記事の内容は制作当時のものです。

取り組み状況や組織の変更等により、最新の情報と異なる場合がありますのでご了承ください。