街なかや広い敷地を自動搬送ロボット「ハコボ」が走り、商品や書類、医薬品などを届ける。そんなサービスが実装に向けて動いている。

ハコボの高性能化を進めつつ、AI技術を駆使した遠隔管制システムと組み合わせることで、ロボット活用の早期実現を目指しているのが X-Areaプロジェクトだ。

自動搬送ロボットそのものが注目されることも多いが、本特集ではロボットの導入を加速させる遠隔管制システムを含めたプロジェクトの全貌に迫る。

イベントの盛り上げ役を果たした

自動搬送ロボット

2024年、残暑厳しい10月上旬の佐賀県、SAGAサンライズパーク。「SAGA2024 国スポ・全障スポ」の会場周辺で、けなげに記念品を売りまわるハコボ。人の集まる場所に自ら出向き、キャビンに積んだカプセルトイをPR、販売した。「大会の缶バッジ販売中」「ガチャ回してみてね」と声をかけながら走る、その愛くるしさが人目を引き、予定していた数量はあっという間に売り切れた。

ロボットはとりわけ子どもに大人気。しかし予期せぬ動きで近づくこともあり、走行中は目が離せない。万が一の事故を未然に防ぎながら、移動販売を継続させる必要がある。

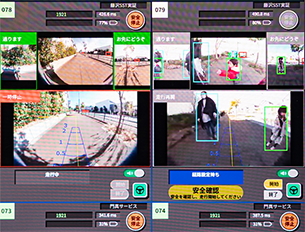

そこで登場するのが遠隔管制システムだ。いざという時を見逃すことなく、遠隔からオペレーターが介入して操作を行うことができる、このシステムが安定したサービス提供と安全性を確保する。

この日は、SAGAサンライズパークから1000km以上離れた神奈川県藤沢市で、オペレーターがハコボを見守っていた。現地ではロボットの運行に人手を割けないとしても、働き手のいる地域で賄えるのも利点の一つだ。しかもロボットの働く場所が炎天下でも、オペレーターは快適な管制室で仕事ができる。

労働力不足や働き方改革を背景に、企業ではロボット導入の機運が高まっている。特に、工場や空港など広大なエリア内での物流の自動化に期待が集まる。そこでロボットメーカーの一般的な考えは、ロボットの完全な自律化に技術と資金を投じる方向だ。しかし「お客様価値を起点にスピーディーな事業立ち上げ」を目指すX-Areaプロジェクトでは、遠隔管制システムを導入して、人がロボットの運行をサポートする方へとベクトルを向けた。

安全機能の多重化で

「もしもの時に必ず止まる」

機能の多重化で

「もしもの時に必ず止まる」

ハコボには、安全機能を多重化して搭載している。通常の物体センシングによる危険検知に加えて、センサーから障害物検知の信号が届くと、ロボット側で自動停止する。人で言う脊髄反射的に運行をストップするイメージだ。横から人や動物が飛び出して来た時などに、頭脳で処理するより速く「まず止める」。そうした機能を付加し、ロボット単体でも走行時の安全性を確保している。

IEC62061証明取得の機能安全ユニットとAEB(緊急ブレーキ)を搭載

安全機能の多重化で

「もしもの時に必ず止まる」

機能の多重化で

「もしもの時に必ず止まる」

ハコボには、安全機能を多重化して搭載している。通常の物体センシングによる危険検知に加えて、センサーから障害物検知の信号が届くと、ロボット側で自動停止する。人で言う脊髄反射的に運行をストップするイメージだ。横から人や動物が飛び出して来た時などに、頭脳で処理するより速く「まず止める」。そうした機能を付加し、ロボット単体でも走行時の安全性を確保している。

IEC62061証明取得の機能安全ユニットとAEB(緊急ブレーキ)を搭載

移動型ロボットの可能性を広げた、

数々の挑戦

パナソニック HDは、自動搬送ロボットの黎明期をフロントランナーとして駆け抜けてきた。2019年の社員向けライドシェアサービスで自動運転と遠隔ソリューションのベースを培い、一方では2020年に日本で初めて自動搬送ロボットの住宅街走行を行った。また、一般社団法人ロボットデリバリー協会の発足メンバーとして、2022年から安全基準の制定や認証の仕組みづくりを推進している。

そして「X-Area」という自動搬送ロボットと遠隔管制システムを組み合わせたパッケージサービスを提案し、これまでさまざまなパートナーと実証実験を重ねてきた。その結果、2022年4月には、現地の保安要員なしでハコボ4台を1人のオペレーターが遠隔管制するリモート運用までこぎつけた。それを2025年1月、10台同時にまで拡張した。いずれも日本初の快挙だ。

お役立ち領域の幅広さもX-Areaが切り拓いた成果だ。前述の佐賀県の事例では、移動販売に集客やエンターテインメント要素も付加したサービスを提供。その他、ハコボにディスプレイを搭載したり、発話機能を活用して、情報発信や巡回パトロールなども各地で行ってきた。

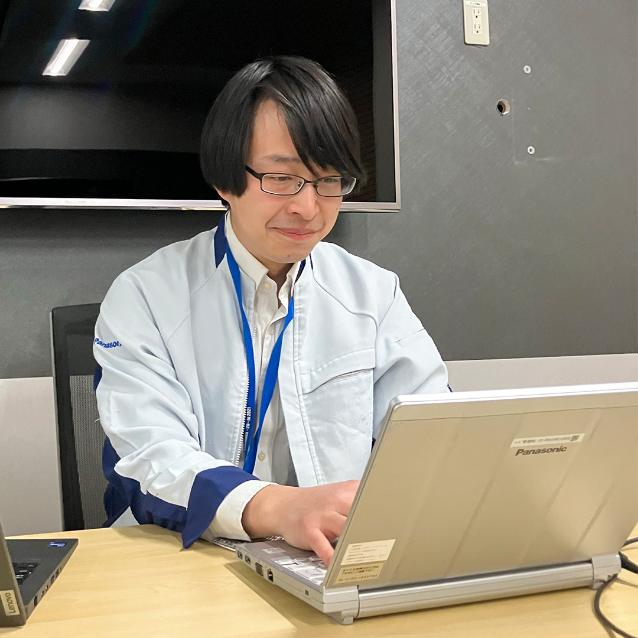

日々顧客と対話し、ハコボを活用した事業開発に奔走する上垣俊平は言う。「当初から私たちは、ものを運ぶことにとどまらず“移動しながらできることは”と可能性を探ってきました。そのため、ハコボは走行用プラットフォームとキャビンを切り分け、カスタマイズ性と転用の幅を利かせた造りになっています。結果、さまざまな企業や自治体の方々と一緒になって、ロボット業界のキラーコンテンツを探究できるスペックになったと自負しています」。

様々な企業や自治体と連携しながら事業開発を進める上垣

AI技術でオペレーターの作業を

徹底的にガイド

サービス運行のさらなる効率化を図るカギは、1人の遠隔オペレーターが複数台のロボットを運用するシステム開発だ。パナソニックの複数のコア技術を融合させ、1人が最大10台の走行を安全かつ効率的に運行させることを実現した。

遠隔操作画面では、「歩行者接近」「自転車接近」など注視すべき事象が表示され、必要な時にはオペレーターに操作を促す。オペレーターに、特別高度な操作テクニックや熟練の技術は必要ない。その仕事をサポートするのは、パナソニックグループの技術を結集したAI機能。物体検知や操作アシストなど、至れり尽くせりで仕事を手伝ってくれる。

ロボットに搭載されているAIセンサーは、高精度な画像で見極めた状況を「オペレーターに何をしてほしいのか」という情報に変換して管制室へ送る。情報は低遅延で途切れなく管制室へ届き、複数台を並行している場合は優先度の高いものからオペレーターに表示されていく。

オペレーターの機器操作は容易だが、リアルな車の運転とは少し勝手が違う。そのため位置情報や、LiDARセンサー(レーザー光による対象物までの距離や形状の測定)による情報を駆使して操作ガイド線を画面に表示させるなど、丁寧なサポートが備えられている。

オペレーターに色分けやアラート機能で操作の優先度をガイド

操作機器はコントローラータイプやハンドルタイプなど仕様によって異なる

ロボットのフレンドリーさも

AI技術のたまもの

機能の多重化で

「もしもの時に必ず止まる」

「お先にどうぞ」と発話し道を譲る、という動作もAI技術によるもの。道でロボットが前から走って来た時、ロボットの動きが予測できず自分はどうすればよいのか戸惑う人が大半だ。そこで近づく前から自動的に「通ります」とアナウンスをしたり、ロボット側が止まったりしてコミュニケーションをはかる。人との共存で欠かせないのは、こうした「ロボットとともに、気持ちよくいられる技術」である。

もちろんサービスとしては効率的な運用=できる限り走行を維持することが重要。その上でパナソニックは、社会受容性の観点からAI技術を駆使した判断も取り入れ、ロボットの運行を進化させている。

パナソニック HDの技術部門でAI機能を開発する外ノ池拓弥。「移動するロボットの利点と価値の向上を」とパートナー企業や技術者と連携して開発にあたる

ロボットのフレンドリーさも

AI技術のたまもの

機能の多重化で

「もしもの時に必ず止まる」

「お先にどうぞ」と発話し道を譲る、という動作もAI技術によるもの。道でロボットが前から走って来た時、ロボットの動きが予測できず自分はどうすればよいのか戸惑う人が大半だ。そこで近づく前から自動的に「通ります」とアナウンスをしたり、ロボット側が止まったりしてコミュニケーションをはかる。人との共存で欠かせないのは、こうした「ロボットとともに、気持ちよくいられる技術」である。

もちろんサービスとしては効率的な運用=できる限り走行を維持することが重要。その上でパナソニックは、社会受容性の観点からAI技術を駆使した判断も取り入れ、ロボットの運行を進化させている。

パナソニック HDの技術部門でAI機能を開発する外ノ池拓弥。「移動するロボットの利点と価値の向上を」とパートナー企業や技術者と連携して開発にあたる

遠隔ソリューションで広がる、

働き方のビジョン

当プロジェクトでは、遠隔管制システムを「X-Area Remote」として他社製ロボットや車両に対してもサービス提供している。工場や空港をはじめ、広大なエリア内での人手不足解消を目的に導入を検討されることが多い。

実際の環境下での自動走行では、ロボットが障害物を前にしばらく停止したり、立ち往生することがある。これまで人が行ってきた作業をロボットが代替するには、複数台、または複数種類の活用が求められるが、ロボットの数が増えれば、トラブル対応の手間も膨大になるのだ。

仮に「99%自律走行するロボット」であっても、10台同時に走らせれば自律走行する確率は99%10≒90.4%に減少する。20台だと82%になる。その分、人が現場に駆け付けて解決する必要があれば、生産性がいいとは言い難い。

そこを遠隔管制でまかなえば、現地は無人化でき、生産性も上がる。ここに目を付けたのが「X-Area Remote」だ。

さらに、この遠隔管制システムを活用すれば、さまざまなロボット、搬送車の遠隔操作やフリートマネジメント、データ分析も行えるなど、多彩な業務もサポートできる。

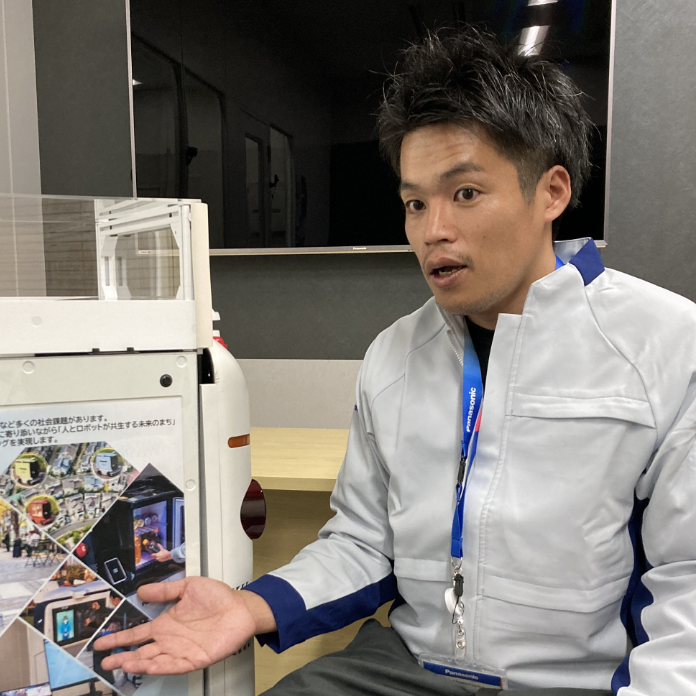

遠隔管制システムの開発を行う下間雄太は「X-Area Remoteを導入すれば現場に駆けつけずともそのユースケースを解決できる可能性が高い。時間や管理コストを抑えることができますし、リモートで作業できるため、工場や現場で働かずともオフィスから作業を行える点が革新的」と訴える。

私たちが実現しようとしているのは“現場のリモートワーク化”。人々の働き方を大きく変える力を持っている――。

X-Areaは、壮大なビジョンを描いている。

過酷な環境下での作業が一因となってストライキが起きる現実があり、加速する少子高齢化により労働力不足は待ったなしの状況だ。作業をロボットが代替すれば、労働環境の改善や省人化に貢献し、現場の負担は大きく軽減される。

「企業向けに実演しながらX-Areaのサービスを紹介すると、遠隔ソリューション自体にも実にさまざまな人が関心を寄せてくださいます。工場や空港における物流の自動化の需要は、必ず高まっていくでしょう」。下間は実感を語る。

遠隔ソリューションに期待を込める下間

関西国際空港でX-Area Remoteによる

関西国際空港でX-Area Remoteによる

空港サービスの実証実験を実施

Peach Aviation株式会社 大橋 孝弘さん

X-Area Remoteを用いた2023年の実証実験では、オペレーターがオフィス内からトーイングトラクター(重量物をけん引する特殊車両)を遠隔操縦し、電源空調車と言われる機材を着陸後の航空機付近の目標地点へ安全に運搬することに成功しました。

2024年12月からは、実際のお客様向けのサービスとして預け荷物の自動搬送実証実験を実施しています。

この実証が狙い通りの効果を発揮すれば、預け荷物の到着待ち時間を短縮することによって顧客サービス満足度の向上を図ることができます。

空港業務は各所で高度化が進んでいますが、貨物の運搬など、主に駐機エリアで地上作業を行うランプハンドリングについてはこれまで効率化が遅れていました。

ハンドルやペダルを使い、モニターを見ながら操作。「実際に運転席にいる感覚に近い」と話す大橋さん

また、人手不足が深刻化する一方で運航安全や顧客サービスの向上には打開策が必要です。

このような状況の中、X-Area Remoteを活用することになった決め手は日本の使用環境に適合したシステムであり、サポート体制が充実していることです。

環境を整えることで都市部のオフィスから郊外の空港業務を行うことが可能になります。

働き方を変える可能性があるこのシステムが空港業務における人手不足の解消に向けた選択肢として活用が広がることを期待しています。

航空機から下ろした荷物を一部優先的に自動搬送し、受け取りまでの待機時間を短縮する。

関西国際空港でX-Area Remoteによる

関西国際空港でX-Area Remoteによる

空港サービスの実証実験を実施!

関西国際空港でX-Area Remoteによる空港サービスの実証実験を実施

関西国際空港でX-Area Remoteによる空港サービスの実証実験を実施

Peach Aviation株式会社 大橋 孝弘さん

Peach Aviation株式会社

大橋 孝弘さん

X-Area Remoteを用いた2023年の実証実験では、オペレーターがオフィス内からトーイングトラクター(重量物をけん引する特殊車両)を遠隔操縦し、電源空調車と言われる機材を着陸後の航空機付近の目標地点へ安全に運搬することに成功しました。

2024年12月からは、実際のお客様向けのサービスとして預け荷物の自動搬送実証実験を実施しています。

この実証が狙い通りの効果を発揮すれば、預け荷物の到着待ち時間を短縮することによって顧客サービス満足度の向上を図ることができます。

空港業務は各所で高度化が進んでいますが、貨物の運搬など、主に駐機エリアで地上作業を行うランプハンドリングについてはこれまで効率化が遅れていました。

ハンドルやペダルを使い、モニターを見ながら操作。「実際に運転席にいる感覚に近い」と話す大橋さん

また、人手不足が深刻化する一方で運航安全や顧客サービスの向上には打開策が必要です。

このような状況の中、X-Area Remoteを活用することになった決め手は日本の使用環境に適合したシステムであり、サポート体制が充実していることです。

環境を整えることで都市部のオフィスから郊外の空港業務を行うことが可能になります。

働き方を変える可能性があるこのシステムが空港業務における人手不足の解消に向けた選択肢として活用が広がることを期待しています。

航空機から下ろした荷物を一部優先的に自動搬送し、受け取りまでの待機時間を短縮する。

人間の働き方そのものを変える

インフラに

X-Areaプロジェクトは、単に配達員や車両をロボットに置き換える業務支援だけでなく、これまで不可能とされていた現場のリモートワーク化を実現する。「人が快適に働ける環境づくり」を担っているとも言える。

2020年12月の住宅街での走行から4年余りの歳月が流れ、これまでに、20人以上のオペレーターを育成してきた。そのメンバーは20代から60代までさまざまだ。体力に自信がなくても配送の仕事に就ける。地方や都市、海外でも距離を超えて仕事ができる環境をつくり、それが働き手のアンバランスの解消にもつながってゆく。

誰でも、どこからでも現場仕事ができる、そうした未来に近づこうとしている。

「OriHime(オリヒメ)」(オリィ研究所)のアバターロボットとハコボがコラボレーションしたFujisawaサスティナブル・スマートタウンでの実証実験

上垣は、このビジョンを象徴する事例を挙げる。

それは移動型ロボットとアバターロボットがコラボレーションした実証実験。身体的、精神的な障害により外出困難な人が、アバターロボット「オリヒメ」を通してFujisawaサスティナブル・スマートタウン(神奈川県藤沢市)のツアーガイドを行うというもの。ハコボにオリヒメをのせ、ガイド役は安心できる自宅などからリモートで発話を行った。

「“だれでも、どこでも働ける”可能性を大いに感じました。就労が難しいと感じている方々が、とてもポジティブに取り組んでいる姿が印象的でした。今の社会にはびこる閉塞感を打開する感覚でしたね」。

これからは、人とロボットを分断して考える社会ではない。

「このプロジェクトを通して、ロボットは人の可能性を広げるものだという思いに至りました」と話す上垣には、さまざまな未来のカタチが描かれているのだろう。

多彩な用途で役立つ「ハコボ」、さまざまな自動運転車両とつなげる「遠隔管制システム」が、さまざまなビジネスで革新をもたらす未来へ。

現場作業のお困りごとや、課題を解決する道は必ず拓く。快適に働くプロセスをぜひ一緒に見つけましょう。

AI/ロボティクスの活用で、人が活きる社会へと――。

X-Areaプロジェクトの挑戦は続く。