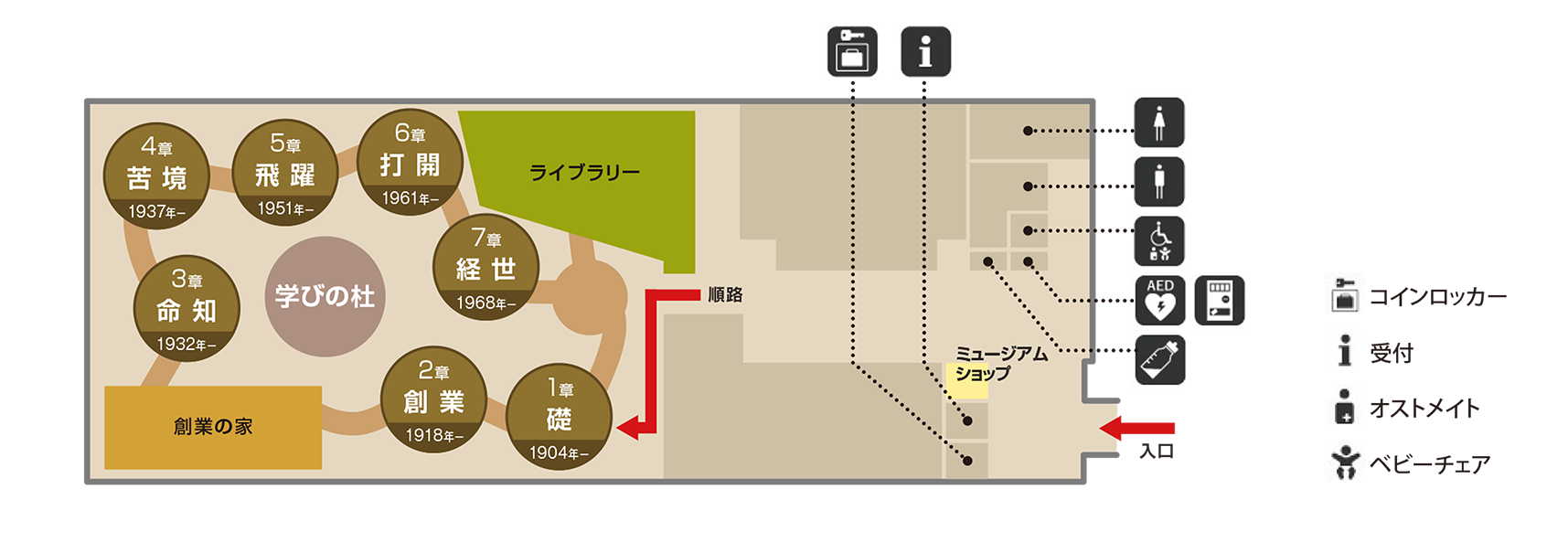

[展示室]

幸之助が歩んだ94年の道を、7章立てで展示しています。ご自身の年齢と照らし合わせながら、幸之助が幾多の困難をいかに乗り越えてきたか、当時の世相とともにご覧ください。

ものづくりイズム館は建物の老朽化に伴い2025年12月26日(金曜日)をもって閉館しました。長らくのご愛顧ありがとうございました。

2026年1月よりパナソニックミュージアムは松下幸之助歴史館の単独運営となります。変わらぬご支援の程よろしくお願い申し上げます。

●2026年1月以降の団体予約受付について

松下幸之助歴史館の単独運営への移行にあたり、館内収容人数に制限が発生します。ついては、安心安全、快適にご見学いただくために2026年1月以降、団体予約受付を中止させて頂きます。

また、館内の混雑状況によっては入館をお断りする場合がございます。

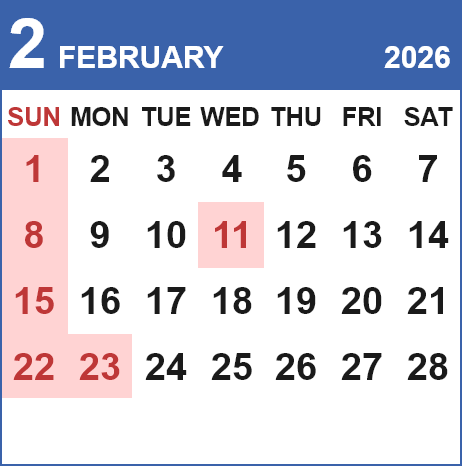

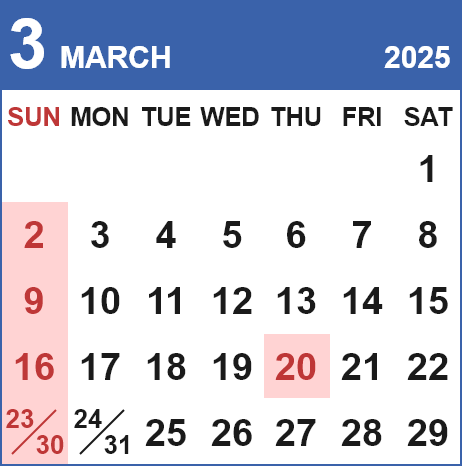

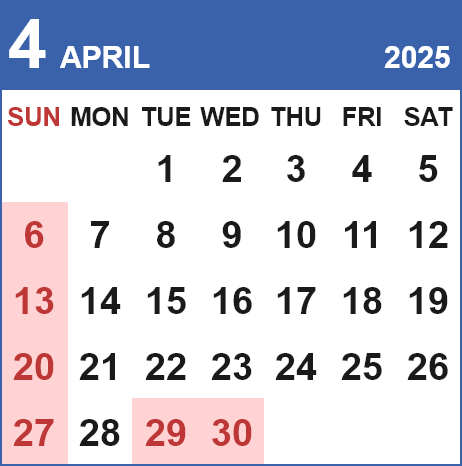

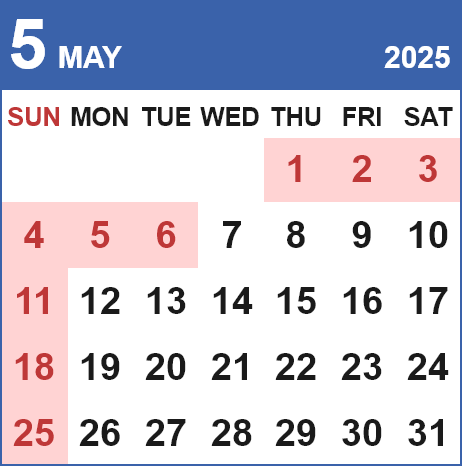

●開館日変更のお知らせ

2026年4月から【土曜日】を閉館させていただくことになりました。これに伴い、【月曜日から金曜日】の平日開館となります。開館日は開館カレンダーでご確認ください。

ご利用のお客様には大変ご不便をおかけしますが、ご理解のほどよろしくお願いします。

松下幸之助歴史館

松下幸之助94年の生涯で、幾多の苦難を乗り越える中に見出した、「行き方・考え方」。

その“道”をたどりながら、松下幸之助の経営観や人生観を学ぶことができます。

施設紹介

松下幸之助の歩んだ94年の道を追体験できます。

幸之助のことば、肉声に触れていただきながら、

その幾多の苦難を乗り越える過程で見出した、

幸之助の経営観・人生観に触れることができます。

[展示室]幸之助94年の生涯を7章立てでご覧いただけます。

-

詳しく見る

[展示室]

幸之助が歩んだ94年の道を、7章立てで展示しています。ご自身の年齢と照らし合わせながら、幸之助が幾多の困難をいかに乗り越えてきたか、当時の世相とともにご覧ください。

[創業の家]高い志に満ちた作業場を原寸大で再現。

-

詳しく見る

[創業の家]

アタチンの製造工程をご紹介しています。若き日の松下幸之助、妻むめの、義弟井植歳男のホワイトモデルとともに、人との信頼感を醸成しながら、事業を大きくしていった幸之助の高い志、熱き思いを感じてください。

[学びの杜]『日に新た』など4本の映像を視聴いただけます。

-

詳しく見る

[学びの杜]

『日に新た』『物をつくる前に人をつくる』『なぜ物をつくるのか』『商いの心』4本の映像をご覧いただけます。また、松下幸之助のことば30点の中より15点のことばを展示しています。※ことばカード全30点を専用フォルダに収め、ミュージアムショップにて販売しております

建物について

1933(昭和8)年、大阪・門真の地に構えた

第三次本店の建物を忠実に再現しています。

当時としては最新の西洋の建築文化が採り入れられた

この建物の随所に、幸之助のこだわりが感じられます。

当時の建物のデザインを忠実に踏襲し最新の建築技術で蘇った松下幸之助歴史館。この建物は永久に承継されます。

[舵輪]松下電器の針路を舵取りする本店の象徴です

-

詳しく見る

[舵輪]

廃船になる船の舵輪を神戸港まで、幸之助自らが買い付けに行き、これからの松下電器の進むべき道を舵取りする本店の象徴として設置されました。戦時中に現物は行方不明となり当時の写真より忠実に再現したレプリカを設置しています。

[ステンドグラス]1933(昭和8)年当時のままの美しさ

-

詳しく見る

[ステンドグラス]

1933(昭和8)年竣工の第三次本店に設置されていた実物です。1968(昭和43)年竣工の旧松下幸之助歴史館に、そして2018年3月、新・松下幸之助歴史館に移設しました。

[レンガタイル]建物の表情を豊かにする裏足貼りが特徴

-

詳しく見る

[レンガタイル]

本来モルタルへの接着面を増やす側を表に貼る「裏足貼り」が特徴です。当時のレンガタイルは3色でしたが、焼成技術が未発達のため色ムラがありました。新・松下幸之助歴史館では6色のタイルをランダムに貼り、色ムラを再現しました。

[屋根瓦]1階と2階で瓦の種類を変えた幸之助のこだわり

-

詳しく見る

[屋根瓦]

幸之助は瓦にもこだわり、1階にはフレンチ瓦、2階にはスペイン瓦が使われました。当時としては最新の西洋建築技術を取り入れた、大変意欲的かつモダンな建物でした。(写真:当時の第三次本店)

松下幸之助歴史館ライブラリー

松下幸之助の“ことば”と、静かに向かい合う。

時にやさしく、時にきびしく、

松下幸之助が語り掛ける“ことば”を通して、

みなさまのこれからの人生、その「行き方・考え方」を

探るヒントがみつかれば幸いです。

このライブラリーは、松下幸之助のことばに、より深く触れることのできる場です。

「行き方 考え方」のヒントになる300冊

松下幸之助の思いに触れる、自著100冊

リーダーになる人へ、経営者へ、これからの日本を担う人へ、そして若者へ・・・。歴史館の展示室にある創業者のことばに関連した書籍を壁面に配架。“ことば”の意味を読み解けます。

6つのテーマでセレクトした200冊

「人生・仕事」、「マネジメント」、「リーダーシップ」、「政治・経済」、「人間・宇宙」、「PHPの考え方」のテーマ別に、創業者への思いを寄せた書籍を中央テーブルに配架。

[ 監修:PHP研究所 ]

松下幸之助の “ことば” に、向かい合う

ゆったり読書できる「個」のスペース

一人掛けのソファで、おだやかに自分自身と向き合う場を用意しました。仕事の合間に、ぜひ心を落ち着けるゆったりとした時間をお過ごしください。

松下幸之助のことばカードと連動

松下幸之助のことばカードに関連したアーカイブズ史料を、備え付けのタブレットでご覧いただけます。映像、松下幸之助の肉声に耳を傾けてみてください。

[ 監修:PHP研究所 ]

開館カレンダー