これは、2019年8月26日から10月5日まで、松下幸之助歴史館企画展「伝える情熱・3部作」の第2部として実施した展示の記録です。

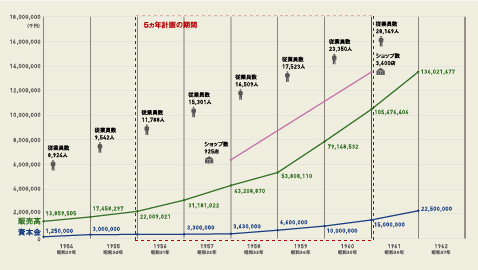

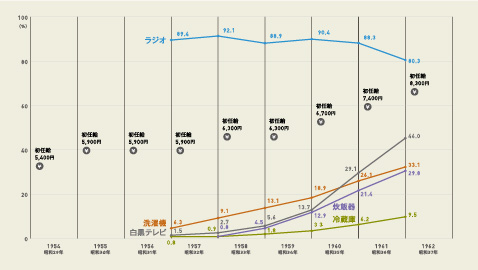

日本が戦後復興の波に乗った1950年代前半、家庭電化ブームが到来します。当社も洗濯機、白黒テレビ、冷蔵庫と大型新製品を相次ぎ発売。これらは国民の憧れの的となり、「三種の神器」にたとえられるようになりました。経済白書が「もはや『戦後』ではない」と宣言した1956年、松下幸之助は「松下電器5ヵ年計画」に着手。急速に事業を拡大する中、家電販売網の強化・拡大とともに徹底的に取り組んだのは、“需要家とのコミュニケーション”でした。幸之助が家電普及のために全力で取り組んだ活動の軌跡を振り返ります。

創業から戦後復興までのあゆみ

松下幸之助は、創業間もない頃から需要家や販売店とのコミュニケーションを図る活動を行ってきました。こうした活動は、戦争を隔てて一時中断を余儀なくされましたが、戦後の混乱を乗越え、徐々に再開されていきました。

1918(大正7)年

松下電気器具製作所設立(創業)

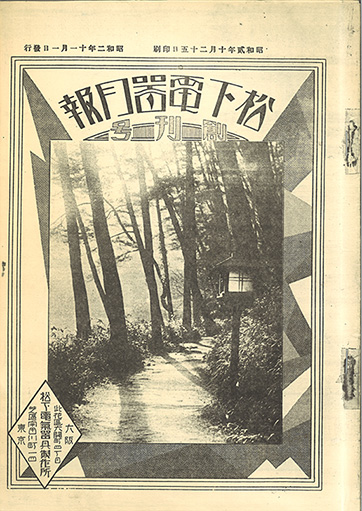

1927(昭和2)年

販売店向け機関誌「松下電器月報」を創刊

1932(昭和7)年

第1回創業記念式(命知)

1936(昭和11)年

連盟店向け機関誌「松下電器連盟店経営資料」を創刊

1945(昭和20)年

終戦翌日、民需復帰を宣言

1947(昭和22)年

販売店向け機関誌が『ナショナルショップ』として復刊

大阪・戎橋に戦後初のネオンサイン

1949(昭和24)年

東京・銀座にネオンサインを設置

家電ブームと啓発活動の軌跡

1950年代に入り日本経済は好転。1951(昭和26)年に、当社は本格的な電化製品として洗濯機を発売しました。翌52(昭和27)年には白黒テレビ、さらに翌53(昭和28)年には冷蔵庫を次々と発売。"家電"三種の神器が出揃いました。そして、家庭電化の普及に全力を傾けるのでした。

1951(昭和26)年

洗濯機

1951(昭和26)年9月、本格的な電化製品、洗濯機の生産販売を開始した。この最初に発売した洗濯機は、価格が4万6千円、攪拌式の簡単な構造のものであったが、百貨店、電器店などの店頭に見物人が集まる風景も見られ、本格的な電化製品のトップバッターにふさわしい歓迎を受けた。また、洗濯機の普及は、女性の地位向上、家事労働からの開放を象徴するものとして、町の明るい話題にもなった。

1952(昭和27)年

白黒テレビ

洗濯機に続いて1952(昭和27)年12月にはテレピ受像機を発売した。1938(昭和13)年にテレビ受像機の試作を完成していたが、戦争で中断。戦後、研究試作を再開、1953(昭和28)年2月のNHKテレビ本放送開始に先立って発売したものである。このテレビは17インチ型で、発売と同時にテレビカーで全国を巡回して実演展示を行い、各地で大歓迎を受けた。続いて、1953年から1954(昭和29)年にかけて、民間テレビ放送の開始、NHKテレビ放送網の大阪、名古屋地区への拡張などによってテレビの人気は加速度的に高まっていった。

1953(昭和28)年

冷蔵庫

1953(昭和28)年には、3番目の大型電化製品として冷蔵庫を発売した。戦後、進駐軍用の冷蔵庫を生産して優秀な成績を収めてきた中川機械から松下系列へ参加の要請があったので、中川機械の技術と経験を生かす見地から、1952(昭和27)年に中川機械を松下電器グルーブに加えることに決定し、冷蔵庫の生産体制を整えたのである。当時は一般の食生活に冷蔵庫がそれほど強く結びついていなかったために、洗濯機ほど大幅には伸びなかった。

家庭電化啓発の全貌

1951(昭和26)年

1月

幸之助、初の米国視察

9月

洗濯機発売

1952(昭和27)年

10月

フィリップス社と技術提携

12月

白黒テレピ発売

1953(昭和28)年

1月

全国移動展示会を開始

12月

「限りなく優良品を世の中に、そして豊かな電化生活を人々に」のスローガンを制定

冷蔵庫発売。三種の神器が出揃う

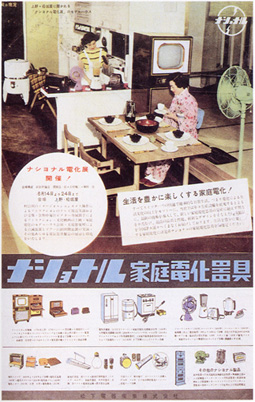

ナショナル電化展と全国移動展示会を開始

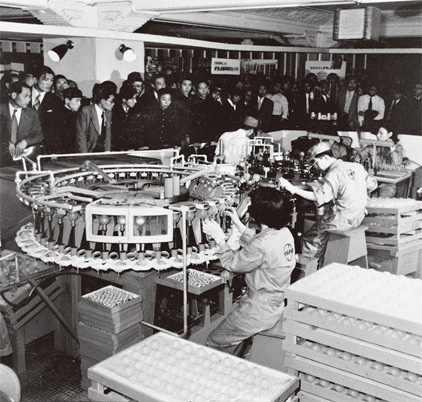

1953(昭和28)年5月、創業35周年記念行事の一環として、大阪・梅田の阪急百貨店で「ナショナル電化展」を2週間にわたって開催。会場では、当社の新技術や各種製品並びに電化モデルハウスなどが展示・実演されるとともに、当社で設計の自動機械装置を搬入して電球が作り出されていく工程などを紹介し、人々に強烈な印象を与えた。

また、百貨店での電化展とは別に、ナショナル・テレビジョンカーによる「移動展示会」も開始された。これは、特別に編成された移動展示チームが、テレビカーを先頭に、大型キャラバンカーに全製品を満載して全国を巡回し、地元代理店や販売店の協力のもとに各地の公会堂や学校などを会場にして、電化製品の展示会を開催するもの。ローカル市場の人々にとっては、もの珍しく斬新な催しとして、家庭電化の認識を深め、至るところで好評を博した。

1955(昭和30)年

9月

『くらしの泉』発刊

10月

東京八重洲ロナショナル・ショウルームを開設

Panasonicの商標を初使用

『くらしの泉』発刊

かねてから家庭電化時代の到来を予測し、一般需要家とのより密接な触れ合いを志向していた幸之助の方針に基づき、個々の需要家に対するパーソナル・コミュニケーションを意図した「くらしの泉」が発刊された。同誌は、電化によって明るい生活を築こうとする人々への案内書として、またお客様と販売店を結ぶ絆として、販売店を通じ、顧客に配布されることとなった。

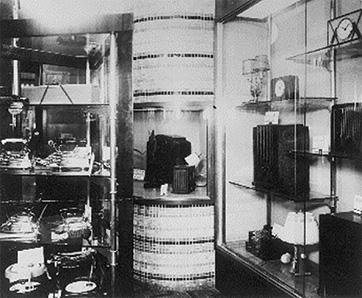

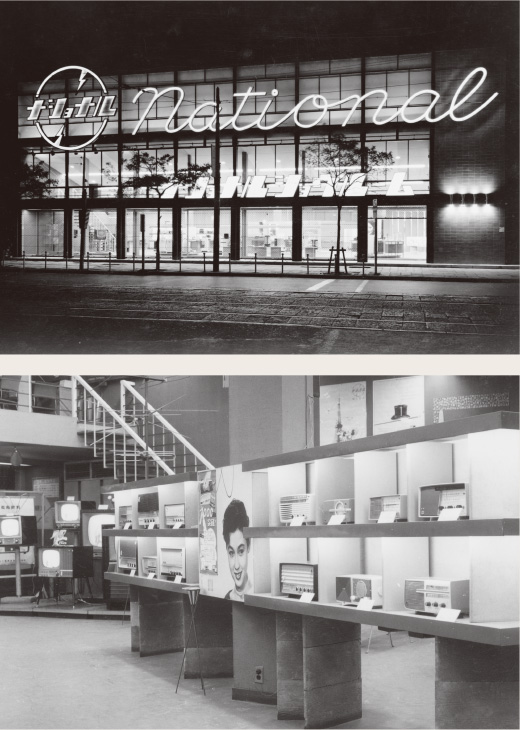

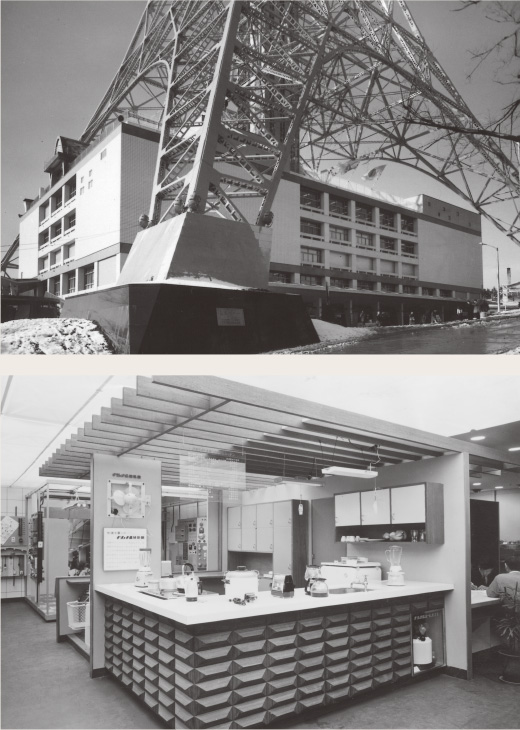

ショウルームの設立

全国各地を巡回しての移動展示会、あるいは大都市百貨店での展示・フェアは、やがて各地に設置され始める常設のショウルームヘと次第に切り替わっていった。その第一号として、1955(昭和30)年、東京駅前に「東京八重洲口ナショナル・ショウルーム」が開館。家庭電化への関心と知識を高め、明るく楽しい家庭建設への手引きとして、また販売店の販売助成の一環として新設された。後に、1958(昭和33)年4月には、大阪中之島に「新朝日ビル・ナショナル電化センター」がオープン。同年12月には、東京タワーが完成し、同時にこのタワー内の近代科学館の3階に「東京タワー・ナショナルショウルーム」もオープンした。

1956(昭和31)年

1月

経営方針発表会にて「5カ年計画」を発表

『明るいナショナル』CMソング始まる

1957(昭和32)年

11月

ナショナルショップ制度発足

1958(昭和33)年

12月

東京タワー・ナショナルショウルーム開設

1960(昭和35)年

11月

5カ年計画達成

1961(昭和36)年

1月

幸之助、会長就任