サイト終了のお知らせ

パナソニックキッズスクールをご利用いただき、誠にありがとうございます。

当サイトは 2026年3月31日 をもちまして、サービスを終了させていただくこととなりました。

長年にわたり、多くの皆さまにご愛顧いただきましたこと、心より感謝申し上げます。

-

光って何?

-

光が色を作ってる

-

青空や夕やけは光が作ってる

-

オーロラは日本で見られないの?

-

光は世界一はやい!

見えない光もある -

見えない光もある

月は光っていない? -

にじはどうしてできるの?

-

どうして虫は、夜、光に集まるの?

-

どうしてシャボン玉はきらきら光る?

-

目のしくみはどうなってるの?

-

月は光っていない?

-

光で電気がおこせるって本当?

-

しんきろうの正体は光?

蛍(ほたる)の魅力(みりょく)とその一生 -

どうして太陽の光に当たっていると体が黒くなるの?

-

蛍(ほたる)の魅力(みりょく)とその一生

-

光で分解(ぶんかい)するプラスチックがあるってほんと?

-

植物が太陽の光で育つってどういうこと?

-

カラー写真ってどうして映(うつ)るの?

光って何?

光っていうと、ぴかぴか光っているというイメージがある。でもこの光、実は小さな小さな素粒子(そりゅうし)という粒々(つぶつぶ)が、波のように揺(ゆ)れて太陽や電気などの光の元からみんなの目までやって来る物。ぴかぴか光るだけじゃなく、物が見えたり、色があったり、影(かげ)ができたりするのは、全部光のおかげなんだよ。

光の元からやってくる素粒子の波が、何かに跳(は)ね返って目に届(とど)くと「見える」という状態(じょうたい)になる。そして、跳ね返る波の種類で色が分かるんだ。もしも、光がなかったら何も見えなくなっちゃう。夜に部屋の電気を全部消したら、何も見えないよね。光ってすごい!

光が色を作ってる

赤、青、黄。色ってたくさんある。葉っぱは緑だし、雲は白い。でも、色ってどうしてあるんだろう?

色を見せてくれているのは光だ。光は波のように揺(ゆ)れながらやって来る。目に見えないほど小さな粒(つぶ)の集まりなんだ。光が色を作ってる波の揺れ方の幅(はば)が一番短い波が紫色(むらさきいろ)、一番幅が長い波は赤色に見える。その間に短い方から、藍(あい)、青、緑、黄、橙(だいだい)と、全部で7色の色の波がある。7つ全部混(ま)ざると色は? 透明(とうめい)になる。だから光はたくさんあっても見えないんだ。この7つの波が葉っぱに当たったら、緑の波だけ跳(は)ね返すから葉っぱは緑に見えるんだね。ポストが赤、海が青に見えるのも、その色に見える波の跳ね返し方をするからなんだ。

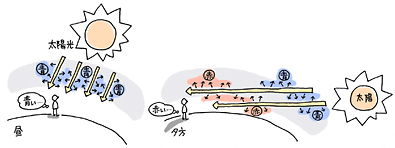

青空や夕焼けは光が作ってる

晴れた日の空は青い色、朝焼けと夕焼けは赤い色。空の色はどうして変わるんだろう。 それは太陽の位置が関係しているんだよ。

太陽の光にはいろいろな色がふくまれている。それぞれが海や水たまりにできる波のようにやってくるんだ。その時の光の波は色によって波の山から山までの長さ(「波長」というよ)がちがうんだよ。そして太陽の光が空の空気の中の分子にぶつかると、光の一部が飛び散るんだ。その時波長の短い青い光は飛び散りやすく、波長の長い赤い光は飛び散りにくい性質(せいしつ)を持っているんだよ。昼間は太陽の光が真上から差しこむので、飛び散りやすい青い光だけが目に見える。太陽が地面に半分かくれるような朝や夕方はどうだろう。太陽の光が空気の中を進む距離(きょり)は、昼間よりも長くなるよね。すると飛び散りやすい青色はもう見えなくなっている。飛び散りにくい赤い光だけが見えるんだよ。

ちなみに、太陽の光がぶつかるつぶが空気中の分子のように光の波長より小さい場合は、青い光や赤い光が飛び散るんだけど、太陽の光の波長と同じまたはそれ以上の大きさの水やちりのつぶにぶつかる場合は、どうなると思う?太陽のいろいろな色の光が同じように飛び散るので、白く見えるんだ。雲が白く見えるのはそのせいなんだよ。

オーロラは日本で見られないの?

光のカーテンがふわふわ揺(ゆ)れてすごくきれいなオーロラ。どこで見ることができるのだろう?

その前に、オーロラの正体を説明しよう。地球は大きな磁石(じしゃく)と一緒(いっしょ)で、南極と北極はN極とS極になっている。電気を持った粒(つぶ)が太陽から飛んで来ると、そのN極とS極に引き寄(よ)せられるんだ。電気を持った小さな粒が引き寄せられると、空気中にある様々(さまざま)な粒に当たって、白や赤、緑の光を出す。それがオーロラだ。

ということは、日本じゃ見ることはできない。南極や北極の方に行かないと見られないんだ。でも、いつかは本物を見てみたいね。

光は世界一速い!

ほとんどの光は太陽からやって来る。太陽から地球までの距離(きょり)は、何と、150,000,000km(1億5千万キロメートル)。それを、大体8分20秒かけてやってくる。

秒間だと300,000km(30万キロメートル)、地球を7回半も回ってしまうという、ものすごいスピードなんだ。光が進む速さは、光速といって、今のところ、この光速に勝てるものはない。一番進んだ技術(ぎじゅつ)でもまだかなわない。1光年という単位は、光が1年かけて進む距離。とってもとっても遠いってこと、分かるかな?

にじはどうしてできるの?

雨のやんだ空に、時時見える7色のにじ。すっごくきれいだよね。でも、どうしてあんなにきれいに見えるんだろう?

にじは太陽の光が雨の粒(つぶ)を通り抜(ぬ)ける時にできるもの。元々(もともと)光はまっすぐに進むけど、水に入ると曲がる性質(せいしつ)がある。だから太陽の光が雨の粒を通ろうとすると曲がっちゃうんだ。その時、光が曲がる角度は色によって違(ちが)うので、7つの色がそれぞれちがう角度に曲がっていく。だから7つの色がきれいに並(なら)ぶんだよ。これがにじというわけ。にじは太陽とは反対側の空に見えるから、雨の後にじを見ようと思ったら太陽を背(せ)にして眺(なが)めてね。

どうしてシャボン玉はきらきら光る?

シャボン玉に光が当たると、シャボン玉の表面で、跳(は)ね返る光と跳ね返らないで中に入る光に分かれる。跳ね返らないで中に入った光は、シャボン玉の内側で跳ね返るんだ。そうすると、外側で跳ね返った光と、中で跳ね返った光が、重なったりずれたりして、いろんな色が見えるようになる。重なった所ははっきり色が見えるし、重ならずにずれた所は透明(とうめい)になる。だからにじ色に光るんだよ。クジャクの羽根やCD(シーディー)も同じ理由でにじ色に光ってるんだ。

月は光っていない?

夜の空に光る月。だけど、本当は光っていない。あれだけ黄色く光って見えるのは、太陽の光が反射(はんしゃ)しているからなんだ。

コップも木もイスも、光が当たることで目に見えている。自分から光を出していない物は、光の元になる物から光をもらって、みんなの目に見えるようになっているんだ。光を自分から出す物には、例えば太陽や星、ろうそくの火などがある。それから、懐中電灯(かいちゅうでんとう)は、電気の力で光を出すし、ネオンやレーザー光、部屋の蛍光灯(けいこうとう)なんかも人が作った光。こういう自分から光を出す光の元のことを光源(こうげん)というんだ。でも、あの月が光っていないなんて不思議な感じだよね!

光で電気が起こせるって本当?

光のエネルギーは、電気エネルギーに変わって、私たちのいろいろな生活に役立っているんだ。計算機(けいさんき)などによく使われている太陽電池(たいようでんち)がそれだよ。

太陽電池は、太陽からの光エネルギーを浴びると、プラスとマイナスの電気を発生させ、それを一か所に集める仕組みになっている。そこから導線(どうせん)を伝わって、電気エネルギーに変わるんだよ。集まった電気エネルギーは溜(た)めておくこともできるから、太陽が当たらない夜でも使うことができるんだ。

例えば、海を照らす灯台(とうだい)や宇宙(うちゅう)で働く人工衛星(じんこうえいせい)に使われている。最近では太陽の光で走る車や、お家で使う電気を作る太陽光発電もたくさん使われているよ。そして、太陽光発電は地球を守るためにも大切なんだ。地球温暖化(地球温暖化)の問題を、太陽光発電が助けてくれているんだよ!

しん気楼(ろう)の正体は光?

海にぼんやり何かが見えたり、町が空に浮(う)かんで見えたり。これってしん気楼という不思議な現象(げんしょう)。お化けや幻(まぼろし)かなって思うかもしれないけど、これって光が見せるいたずらで「屈折」(くっせつ)という光の性質(せいしつ)なんだ

まっすぐ進んでいる光が、温度の違(ちが)う空気の間では折れ曲がってしまう。例えば、雪解(ど)け水が流れてきた海の表面がとても冷たくて、上の空気が温かい時、とかね。目はまっすぐ見ているのに、物を見せてくれる光が曲がると、本当はずっと遠くにある景色や海の上を進んでる船が、ぼんやり空に浮かんで見えたりする。これがしん気楼と呼(よ)ばれているんだよ。

どうして太陽の光に当たっていると体が黒くなるの?

太陽からやってくる光には、紫外線(しがいせん)という目に見えない光も混(ま)ざっている。紫外線って実は、エネルギーの大きな光で、皮膚(ひふ)やカーテンを日焼けさせる力があるんだ。夏だけじゃなくて、冬でも強い太陽の光に当たり過(す)ぎると日焼けするんだよ。

日焼けの原因(げんいん)になっている紫外線には、殺菌(さっきん)する力もあって、病院にある手の洗浄装置(せんじょうそうち)などにも使われている。ふとんを干(ほ)すのには、乾(かわ)かすだけじゃなくて、太陽の光で殺菌するためでもあるんだ。でも、紫外線を浴び過ぎるのは体に良くないから、気を付けなきゃね。

蛍(ほたる)の魅力(みりょく)とその一生

「ホー ホー ホタル こい あっちの水はにがいぞ こっちの水はあまいぞ ホー ホー ホタル こい」

みんなよく知っている歌だよね?

日本でよく知られている蛍には、「源氏蛍(げんじぼたる)」と「平家蛍」っていう物があるんだけど、幼虫(ようちゅう)の時に水の中で生活をするんだ。世界の蛍と比(くら)べてもこれは珍(めずら)しいことなんだって。だから蛍と「水」は切っても切れない関係にある。水のとてもきれいな自然環境(しぜんかんきょう)に蛍がたくさん生息しているのはこのためなんだね。

蛍は、卵(たまご)→幼虫→成虫という過程(かてい)で成長する昆虫(こんちゅう)。成虫は通常(つうじょう)6~7月に発生し、メスは交尾後(こうびご)に水辺のコケなどに卵を産んだ後、短い一生を終える。成虫の寿命(じゅみょう)は室内で大切に育てれば2週間近く生きるんだけど、野外では外敵(がいてき)がいるので、平均して3日前後しか生きてられないと言われてるんだ。

光で分解(ぶんかい)するプラスチックがあるってほんと?

プラスチックとは、石油から作られる便利な物質(ぶっしつ)。熱を加えるといろんな形になり、冷えると固まるから、ポリ袋(ぶくろ)やスーパーでお肉や魚を乗せているトレイ、おもちゃやほ乳瓶(ほにゅうびん)にも使われているね。

でも、プラスチックはゴミになった時に問題を起こすんだ。紙や野菜の皮などはバクテリアが食べて分解してくれるけど、プラスチックは微生物に分解されにくい。そのまま残ってしまい、燃やすと有害なガスが出ることもあるんだ。

そこで世界中で、自然に分解されるプラスチックを作るチャレンジが進んでいるよ。微生物が食べてくれる生分解性(せいぶんかいせい)プラスチックや、水で分解されるものが生まれてきた。

アメリカでは、 「キャリア・リング」というビールやコーラの缶をつなげるプラスチックの輪も、1970 年代の末から分解性プラスチックでなければいけない、ということが法律(ほうりつ)で決められていたんだよ。

特に注目されているのが光分解性プラスチック。太陽の光に含まれる紫外線(しがいせん)で分解されるんだ。「エチレン」という物質と一酸化炭素が結合したプラスチックなら、紫外線を浴びせ続けると分解されることがわかっている。

まだ普及は進んでいないかもしれないけど、近年、この技術に対する注目は高まっているよ。実際、一部の地域ではすでに実用化されているんだ。たとえば、ショッピングバッグや使い捨てカトラリー(フォークやスプーンなど)にもこの光分解性プラスチックが使われ始めているよ。これらは太陽の光にさらされることで自然に分解され、環境への負担を減らすことができるんだ。

植物が太陽の光で育つってどういうこと?

植物の葉っぱが緑色をしているのは、葉緑体(ようりょくたい)という物質(ぶっしつ)が含(ふく)まれているから。

この葉緑体は、太陽光のエネルギーを使って、根から吸(す)い上げた水と空気中の二酸化炭素(にさんかたんそ、CO2)を、でんぷんなどの栄養や、酸素(さんそ、O2)を作る働きをするんだ。

植物がおこなうこの「光を使った栄養づくり」を「光合成(こうごうせい)」と言うよ。光合成は葉緑体を持った植物だけができることなんだ。

植物はこの栄養に、根などから吸い上げた窒素(ちっそ)という養分を結びつけて、成長に必要な「たんぱく質」を作って成長するんだよ。

さらに、地球温暖化(ちきゅうおんだんか)の一因(いちいん)である二酸化炭素(にさんかたんそ)を、吸い取って、酸素をはき出してくれるから、植物はわたし達にとって欠かせない存在なんだ。

この光合成のちょうど反対に、酸素と栄養分から、二酸化炭素と水とエネルギーを作るのが、呼吸(こきゅう)。植物は光合成だけでなく、呼吸もしているんだね。特に太陽の出ない夜は光合成ができないから、もっぱらずっと呼吸をしている。

一度、光合成で作った酸素(さんと)と栄養分から、呼吸(こきゅう)をすることで植物は生きるために必要なエネルギーを作りだすことができるんだ。

ところで、光合成は二酸化炭素(にさんかたんそ)を使って酸素を作ったけど、呼吸すると今度は酸素を使って二酸化炭素をはき出してしまう。それでは何にもならないんじゃないの? と思うかも知れない。

でも、二酸化炭素(にさんかたんそ)の元となる「炭素(たんそ)」の一部は、植物を成長させるたんぱく質に変わっているから、光合成でできた二酸化炭素(にさんかたんそ)が呼吸(こきゅう)によってまた全部外に出てくるわけではないんだ。全体としては、植物はやはり二酸化炭素(にさんかたんそ)を取りこんで酸素(さんそ)を出してくれる、大切なものなんだね。

最近では、光合成の力を最大限に活かすために、特別な光を使って、植物がより早く成長するようにする技術が植物工場で研究されているよ。工場では、光や温度をコントロールして、一年中安定した野菜の生産が可能になっているんだ。

カラー写真ってどうして映(うつ)るの?

光の三原色って分かるかな? 赤と緑と青の3つが光の3原色。これがいろいろな割合(わりあい)で混(ま)ざって、この世にあるたくさんの色が作られているんだ。絵の具はどんどん色を混ぜていくと光を通さなくなって「黒」になるけど、光はたくさん混ぜるとどんどん明るくなって、「白」になっていくんだ。

普通のカラー写真のフィルムには、フィルムの上に、赤い光にだけを感じる層(そう)、緑の光だけを感じる層、そして青い光だけを感じる層の、3つの「感光層(かんこうそう)」が塗(ぬ)り付けられている。光が赤い色を感じる層を通ると、赤い光はそこで吸収(きゅうしゅう)されて、他の色だけがその層を通りぬける。順番に光がそれぞれの層に吸収されることによって、元の色が、3つの層に取り分けられるんだ。

フィルムの各層には、色を出す薬品・発色剤(はっしょくざい)が塗られていて、それぞれの色のちょうど反対の色が出るようになっている。

例えば、青い光が吸収されると黄色になり、赤い光が来ると緑色が出るようになっている。だからカラー写真をプリントした時の「ネガフィルム」を見ると、すごく変な色になっているように見えるんだね。明るいところが暗くなっているし、赤い服を写したところが緑色に見えているんだ。

どうしてわざわざ反対の色を付けるんだろう。それは、ネガフィルムは何枚(まい)でもきれいにプリントできるようにするためなんだ。

プリントにする時は反対に、プリント機の光がフィルムを通ってプリントペーパーの上に来ると、緑の光が来たときには赤く色が出るようになっている。いったんネガフィルムの上で、反対の色にすることで、写真に写っているものと同じ色がプリントの上に表れるようにしているんだね。そうすることで簡単(かんたん)にきれいなプリントが何枚でも作りだせるんだよ。