サイト終了のお知らせ

パナソニックキッズスクールをご利用いただき、誠にありがとうございます。

当サイトは 2026年3月31日 をもちまして、サービスを終了させていただくこととなりました。

長年にわたり、多くの皆さまにご愛顧いただきましたこと、心より感謝申し上げます。

台風ってなに?どうして起こるの?

台風びゅうびゅうとすごい風を起こし、たくさんの雨を降(ふ)らせる台風。台風は、大きな風のかたまりみたいなものだ。台風は熱帯低気圧(ねったいていきあつ)と呼(よ)ばれ、風が大きなうずをまいている。こんなおおきな風のかたまりは、いったいいつ、どこでできるんだろう?

台風が生まれるのは、熱帯の海の上。熱帯の海では、太陽が強く照(て)りつけている。そのため海面の水が太陽によって温められ、たくさんの水蒸気(すいじょうき)となって空の上にのぼっていく。それが大きな雲を作り、台風のもとになるんだ。雲のまわりでは、しめった熱い空気がどんどん集まってきて、うずをまくようになる。うずをまく空気の流れはどんどん早くなって、風がますます強くなり、台風になるんだよ。

台風の一生って?

台風は熱帯(ねったい)の海で生まれ、ぐるぐる回転しながら移動(いどう)を始める。その間にも、どんどん大きく育って、勢力(せいりょく)を強めていくんだ。台風は始め、東風におされて西の方へ進み、やがて北へ向かって進んでいく。そして、こんどは西からの風に流されていく。すると、ちょうど日本の上を通るコースをたどるんだ。

日本にたくさんの雨を降(ふ)らせて通りすぎた後、台風は力を失っていく。これは、熱帯の海を離(はな)れると、熱を含(ふく)んだ空気が少なくなって、台風を動かす力が弱くなってしまうため。うずまきは弱まり、風の力も小さくなって、やがて台風は消滅(しょうめつ)してしまうんだ。

台風の目ってなんだ?

台風に目があるって、聞いたことはあるかな?台風のうずまきの中心には、目のように穴(あな)のあいた部分があるんだよ。台風の目はふしぎなところだ。中心のそばでは強い風が吹(ふ)き、強い雨が降(ふ)っているのに、台風の目の中では、雨や風がほとんどない。青空が見えることもあるんだ。

台風は、北半球では時計と反対回りのうずをまいている。台風の進行方向に向かって右側では、風の力をより受けやすく、被害(ひがい)が大きくなるおそれがある。必ずそうとはいえないけれど、台風の天気予報を見る時は、台風がきみの住んでいるところのどちら側にあるか、見ておくといいね。

どうして日本には台風が多いの?

日本には毎年8月、9月にかけて台風がたくさんやってくる。夏は気温が高いから、大きな台風ができやすいんだね。でも、ほんとうは台風は冬や春にも発生しているんだよ。熱帯(ねったい)の海では強い太陽が照(て)りつけているため、1年中台風はできる。ただ、季節によって風の流れが違(ちが)っているから、日本の近くにやってこないだけなんだ。

ところで、台風は世界中に仲間がいるって知っているかな?世界中の熱帯の海では、台風と同じような熱帯 低気圧(ねったいていきあつ)が発生している。北太平洋や北大西洋で生まれたものはハリケーン、インド洋で生まれたものはサイクロンと呼ばれている。どれも発生する場所が違(ちが)うだけで、強い風と雨をもたらすところは同じだよ。

台風は地球の自転と関係があるの?

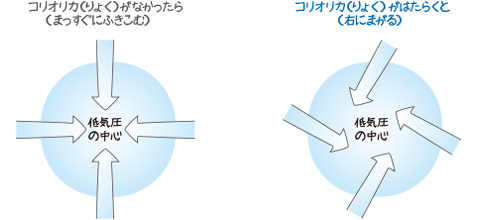

水が、高いところから低い方へながれるのは、みんな知っているよね。同じように風も気圧(きあつ)の高いところから低い方へとふくんだよ。でも、地球(ちきゅう)が自転しているから、風は北半球では右向き、南半球では左向きに曲がってしまうんだ。このように風を曲げる力をコリオリ力(りょく)というんだよ。

気圧(きあつ)の低い台風の目に流れこむ風を考えてみよう(図)。コリオリ力(りょく)がはたらかないばあいは中心にまっすぐふきこむんだけど、コリオリ力(りょく)がはたらくことで北半球では左巻(ま)きの渦(うず)になるんだ。南半球では右巻(ま)きだよ。

台風は、赤道から少し緯度(いど)の高いところで生まれたあとは、まわりの空気の渦(うず)でおしだされたり、東から西にふく貿易風(ぼうえきふう)のえいきょうをうけて北西にむかって移動(いどう)するんだよ。でも、進む先に高気圧(こうきあつ)があるとおし返されたり、移動(いどう)がおそくなったりするんだよ。

日本の近くには西から東へふく偏西風(へんせいふう)がながれているんだよ。だから、偏西風(へんせいふう)にのる秋ごろの台風は、進路(しんろ)を東にかえて日本に近づいてくる台風が多くなるんだよ。

台風のとき高潮(たかしお)が来るのはなぜ?

台風がやってくる時に、気をつけなくてはならないのが高潮だ。高潮は、台風によって海面がいつもよりぐんと高くなる現象(げんしょう)をいう。台風が陸(りく)から180キロメートルぐらいのところまで近づくと、風にあおられて、高い波がうちよせてくる。強い風で海面が吹(ふ)きよせられることと、低気圧のために海面がもりあがるために、高潮は起こるんだ。

高潮の力はすさまじく、海岸にたたきつけるように波がくだけて押(お)しよせてくる。海岸を守る堤防(ていぼう)が高波におそわれると、海岸ぞいの低い土地はあっというまに波にのまれてしまう。1959年の伊勢湾(いせわん)台風では、高潮のためにたくさんの人の命や家が失われてしまったんだ。

台風のときはどうしたらいい?

台風が近づいている時は、いつもより特に、天気予報(よほう)には注意して見るようにしよう。海ぞいの場所では、高潮(たかしお)の注意が必要だ。台風が日本海に進んだ場合には、フェーン現象(げんしょう)といって、気温が高く乾燥(かんそう)した風が発生する。空気が乾燥すると、火事が起こりやすくなるから気をつけよう。

台風の風の強さは、地形によって大きく影響(えいきょう)を受ける。特に海峡(かいきょう)や岬(みさき)、山の尾根(おね)などでは、風が強く吹(ふ)く。大きな建物のあるところでは、ビル風と呼ばれる強い風が発生しやすい。それに、橋の上やトンネルの出口などでも、突然(とつぜん)の強風にあおられることがある。台風が近くにいる時は、なるべく外出しないのが一番だね。

台風は誰がふやしている?

ここ何年か、世界のあらゆるところで台風による大きな被害(ひがい)が出ている。気候がすずしいはずのヨーロッパでハリケーンの被害が起きたり、日本でも今までよりたくさんの台風が来て、水害などの被害が起きている。これはなぜだと思う?

原因(げんいん)のひとつは、地球温暖化(ちきゅうおんだんか)にあるのではないかといわれている。地球全体の温度が上がったために、熱帯低気圧(ねったいていきあつ)を発生させる場所がたくさん増(ふ)えてしまったのではないかというんだ。もともと地球の温暖化は、人間が作り出す工場や排気(はいき)ガスなどが原因。二酸化炭素(にさんかたんそ)などが増えることで、地球を温室のように温めているんだ。地球の温度が高くなったせいで、ただ暑いだけじゃなく、台風や災害(さいがい)を増やしているとしたら困(こま)ったことだよね。

竜巻(たつまき)ってどんなもの?

台風と似(に)ているものに、竜巻がある。では、竜巻と台風はどうちがうのかな?竜巻は、台風に比(くら)べると、うずまきの大きさや移動(いどう)する距離(きょり)はずっと小さい。だけど、風は台風よりずっと強く、どこで起きてどこへいくかわからないから、安心していられないんだ。あっというまに海や地上にあるものを巻き上げて、大きな被害(ひがい)をもたらしてしまう。

台風と同じで、空気が温められてできる水蒸気(すいじょうき)の雲がもとになる。台風になるにはたくさんの雲がいるけれど、竜巻は小さな雲でも強い風を起こしてしまう。まず竜巻のもととなる雲ができ、雲の下から空気をどんどん吸(す)い上げるんだ。台風が近づいたり天候(てんこう)が乱(みだ)れると、空気の流れが重なってうずまきを作る。このうずまきが集まってくると、まわる早さはいっそう激(はげ)しくなり、下にあるものを強い力で吸(す)い上げて竜巻になるんだ。

低気圧(ていきあつ)、高気圧(こうきあつ)ってなんのこと?

天気予報(てんきよほう)を見ていると、よく「低気圧」「高気圧」という言葉を耳にするよね。気圧とは、大気の重さによって生じる圧力(あつりょく)のこと。気圧が低いところを低気圧、気圧が高いところを高気圧というんだ。空気の層(そう)が厚(あつ)いところは気圧が高く、薄(うす)いところは気圧が低い。そして、高気圧から低気圧へ向かって空気が動くことを、「風が吹(ふ)く」というんだよ。

低気圧には、熱帯(ねったい)低気圧と温帯(おんたい)低気圧の2種類がある。熱帯低気圧の大きなものが台風。日本にやってくる低気圧は、ほとんどが温帯低気圧だ。温帯低気圧が来ると、温暖(おんだん)前線と寒冷(かんれい)前線がいっしょにくるため、雲が多くなり天気が悪くなる。

日本の近くで発生する高気圧を見てみよう。冬によく見られる気圧配置(はいち)では、日本の西側に高気圧のシベリア気団(きだん)、東側に低気圧ができている。このような気圧配置を、「西高東低(せいこうとうてい)」または「冬型」とよんでいるよ。

前線では何が起きているの?

温暖前線とは、冷たい空気と暖(あたた)かい空気がふれあった場所をさす。「線」といってもほんとうは線ではなく、面になっていて、地上から高いところまで続いているんだ。前線の近くではいろんな雲が見られるよ。

前線には、寒冷(かんれい)前線、温暖(おんだん)前線、梅雨(ばいう)前線などの種類がある。温暖前線とは、冷たい空気の上へ、暖かい空気がはい上がる前線のこと。暖かい空気が、下からの冷たい空気に冷やされて、いろいろな雲ができるんだ。その反対に、暖かな空気の下へ冷たい空気がもぐりこみ、暖かい空気を上空へおし上げてできる前線を、寒冷前線と呼(よ)んでいる。寒冷前線の近くでは、雷雨(らいう)やにわか雨を降(ふ)らせる積乱雲(せきらんうん)が見られるよ。

雲はどうして作られる?

雲はどうしてできるのかな?そのしくみを、かんたんに説明しよう。海や地面から水が蒸発(じょうはつ)すると、水蒸気(すいじょうき)となって空気にとけこむ。この空気が上空へのぼり、冷やされると、水のつぶとなって雲になるんだ。

雲はいろんなところで作られる。地表の空気が温められて、上昇(じょうしょう)して雲となったもの。地表の空気が、山をはい上がって雲となったもの。台風の雲のように、海の上で海面の空気が温められて雲となったもの。雲はできかたによって、形や特徴(とくちょう)、それに高さも違(ちが)うんだよ。それぞれ名前がつけられているから、空を見て雲の形を観察(かんさつ)してみよう。

[雲の種類]

●上層(じょうそう)(5~13km)にあらわれる雲

すじ雲(巻雲(けんうん))

うす雲(巻層雲(けんそううん))

うろこ雲(巻積雲(けんせきうん))

●上層から下層まで広がる中層(2~7km)の雲

おぼろ雲(高層雲(こうそううん))

ひつじ雲(高積雲(こうせきうん))

雨雲(乱層雲(らんそううん))

うね雲(層積雲(そうせきうん))

●下層(地面~2km)にあらわれる雲

きり雲(層雲(そううん))

わた雲(積雲(せきうん))

かみなり雲(積乱雲(せきらんうん))

雨はどうして降(ふ)るのかな?

雨はどうして降るのかな?雨は、雲から降ってくる。雲は、地球の上の水が蒸発(じょうはつ)してできることは前に話したよね。水蒸気(すいじょうき)が空にのぼっていくと、水蒸気は冷やされて小さい水や氷の粒(つぶ)になる。雲は、ふわふわとした綿(わた)のように見えるけれど、ほんとうは細かい氷や水の粒が集まったものなんだ。

小さな氷のつぶや水の粒がくっつきあって、雲はだんだん大きくなる。すると、雲の中の氷の粒が大きくなって、重くなってしまい、雨となって落ちてくるんだ。落ちてくる時、途中(とちゅう)でとけて水に変わったものが雨。氷の粒のかたまりがとけずに、そのまま降(ふ)ってくると、雪やあられになるんだよ。

エルニーニョとラニーニャってなに?

エルニーニョ現象(げんしょう)って、聞いたことあるかな?エルニーニョとは、太平洋の中部から南米ペルー沖(おき)にかけて、海面の水温が通常よりも大きく上がる現象のことだよ。この現象は44~5 年おきに発生し、半年から1 年ほど続くんだ。でも、発生する原因(げんいん)はまだ完全にはわかっていないんだ。

エルニーニョ現象が起きると、大気に大きな影響(えいきょう)を及ぼして、世界中でさまざまな異常気象(いじょうきしょう)が発生することがあるんだ。たとえば、太平洋や北アメリカでは、通常の年より気温が高くなったり、たくさんの雨が降ることがあるんだ。エルニーニョ現象は日本にも影響して、夏に雨が多くて涼しい日が続いたり、冬には暖かくなりやすいんだよ。

でも、エルニーニョの反対現象「ラニーニャ現象(げんしょう)」もあるんだ。ラニーニャは、エルニーニョとは逆に、太平洋中部から南米沖の海水温が通常より低くなる現象を指すよ。ラニーニャが発生すると、エルニーニョとは異なるタイプの異常気象を引き起こすことがあるんだ。たとえば、太平洋地域での乾燥(かんそう)、東南アジアでは豪雨(ごうう)、日本では、夏は猛暑(もうしょ)になりやすく、冬は大雪が降ることもあるよ。

エルニーニョとラニーニャは、自然界の大きな力が作り出す現象で、私たちの生活や農業(のうぎょう)、気候に大きな影響を与えることがあるんだ。

天気のことわざはほんとうにあたる?

天気のことわざは、風の吹(ふ)き方や雲などを見て、昔の人の経験(けいけん)から伝わってきたものが多い。迷信(めいしん)ではなく、科学的に根拠(こんきょ)があるものも多いんだ。その中のいくつかを紹介(しょうかい)しよう。

「日がさ月がさは雨のきざし」

太陽や月のまわりに、きれいな輪がかかっているように見えることがある。これは低気圧(ていきあつ)や前線の前面で見られるうす雲のせい。この雲が出ると、時間がたつにつれて雨が降(ふ)りやすくなる。

「ツバメが低く飛ぶと雨」

空気中の水分が多くなると、蚊(か)などの羽が水分をおびて、下の方を飛ぶようになる。すると、蚊をえさにするツバメも低く飛ぶようになる。空気中の水分が多いということは、雨になりやすいということだ。

「高い山(ふじさん)にかさ雲がかかると雨」

富士山などの高い山では、かさをかぶったような雲が見られる。山の近くで上昇気流(じょうしょうきりゅう)が起こり、水分を含(ふく)んだ空気が山をはい上がって、山頂(さんちょう)近くに雲を作るためだ。このため、かさ雲が出ると雨が降(ふ)ることが多い。