サイト終了のお知らせ

パナソニックキッズスクールをご利用いただき、誠にありがとうございます。

当サイトは 2026年3月31日 をもちまして、サービスを終了させていただくこととなりました。

長年にわたり、多くの皆さまにご愛顧いただきましたこと、心より感謝申し上げます。

-

データの保存方法はどう変わったの?

-

バーコードって何のためにあるの?

-

CD(コンパクトディスク)やDVD、ブルーレイの仕組み

-

みんながお父さんやお母さんとにているのはなぜ?

-

インターネットはどういうしくみ?

-

天気予報(よほう)はどうして天気がわかるの?

-

データをぬすむどろぼうがいるって本当?

-

電子メールのゆうびんやさんってだれ?

-

世界ではじめて音をろく音したのはだれ?

-

大昔の紙ってどんなの?

-

データを速く送れる光ファイバーって何?

-

データがあれば野球も強くなる

-

データってなに?

-

小学生でもデータをつくれるの?

-

パソコンも病気になることがある

-

地図記号を覚えよう

-

パソコンへの「データ入力」ってどうするの?

-

データを持ち運ぶメモリーカードの進化

-

遺伝(いでん)もデータなの?

データの保存方法はどう変わったの?

パソコンで作った文章を保存したり、好きな時に取り出す方法は、時代とともに進化してきたよ。かつてはフロッピーディスクが便利な保存ツールとして使われていたけれど、今ではUSB メモリ、クラウドストレージ、SSDSSD(ソリッドステートドライブ)など、もっと便利で大容量(だいようりょう)の保存方法が普及(ふきゅう)しているんだ。

USBメモリは小さくて持ち運びやすく、パソコンのUSB ポートに差し込むだけで簡単(かんたん)にデータを保存できる。クラウドストレージはインターネットを通じてデータを保存するから、どこからでもアクセスできて便利だよ。SSD は従来(じゅうらい)のHDDHDD(ハードディスクドライブ)よりも速く、耐衝撃(たいしょうげき)性にも優れているから、最近のパソコンにはよく使われているんだ。

フロッピーディスクの中の円盤(えんばん)に磁石(じしゃく)の粉でデータを保存する原理(げんり)は、今の技術でも基本的(きほんてき)な考え方は変わらないよ。ただし、今の技術はもっと小さなスペースにもっと多くの情報を保存できるようになったんだ。USB メモリやSSD では、電気信号(でんきしんごう)を使ってデータを保存し、クラウドストレージではインターネット上にデータを保管(ほかん)する。これにより、データをもっと安全(あんぜん)に、もっと手軽(てがる)に扱えるようになったんだね。

バーコードって何のためにあるの?

スーパーマーケットやコンビニへ行くと、商品の袋(ふくろ)やシールに黒と白の縦縞(たてじま)マークが付いているよね。これはバーコードっていうんだ。バーコードの縞々(しましま)にはいろんな太さがあって、その組み合わせで、その商品のデータが分かるようになっている。例えば値段(ねだん)、名前、などだね。レジでバーコードを読み取る機械を使えば、すぐに値段や名前が分かるから、素(す)早く間違(まちが)いなく計算できて便利なんだ。

読み取ったデータは、その場で計算したりレシートにする以外に、どの商品がどれだけ売れたのかを記録して、減(へ)った商品を追加したり、もうけを計算したりすることに使えるんだ。

CD(コンパクトディスク)やDVD,ブルーレイの仕組み

CD(シーディー)では音楽、DVDDVD(ディーブイディー)では映画やゲーム、さらにブルーレイでは高画質(こうがしつ)の映像を楽しむことができるね。でも、あの薄い円盤型(えんばんがた)に、どうやって音や映像(えいぞう)を記録しているのかな?

CDやDVD 、ブルーレイは、その表面に微細(びさい)な溝(みぞ)をレーザーの光で焼き付けてデータを記録しているんだ。この溝の長さや間隔(かんかく)がデータを表していて、プレーヤーはこの溝をレーザーで読み取り、音や映像として再生(さいせい)するんだ。

特にブルーレイは、DVD よりもさらに細かい溝を使用しているため、より多くのデータを保存できるんだ。これによって、高画質な映像や大容量(だいようりょう)のデータを扱うことが可能になっているよ。

しかし、現在ではインターネットの発展とともに、音楽や映画、ゲームなどのコンテンツをオンラインで楽しむストリーミングサービスが普及(ふきゅう)してきているね。これを受けて物理的(ぶつりてき)なメディアを使ったCD 、DVD 、ブルーレイの需要は減少傾向(げんしょうけいこう)にあるんだ。ストリーミングサービスでは、デバイスに保存することなく、好きな時に好きなコンテンツを視聴(しちょう)できるから、とても便利(べんり)だよね。

みんながお父さんやお母さんと似(に)ているのはなぜ?

みんながお父さんやお母さん、お兄さんやお姉さんと似ているのはどうしてなのかな?それは体の中に遺伝子(いでんし)っていうデータがあるからなんだよ。

人間の体は、細胞(さいぼう)という小さな粒々(つぶつぶ)でできている。遺伝子は、この小さな粒々一つずつの中に入っているんだ。遺伝子の役目は、体の仕組みの設計図(せっけいず)みたいなもの。みんなが生まれてくる時には、この設計図を、お父さんとお母さんの両方から半分ずつもらってくるんだ。だから似ているんだよ。設計図の組み合わせ方はとてもたくさんあるから、たまにちっとも似てない所もあるけどね。

インターネットはどういう仕組み?

みんなが見たい物や知りたいことを、パソコンがあればすぐに集められるインターネット。これはどんな仕組みなの?

みんなのパソコンにつながっている電話の線やケーブルテレビの線は、すごくたくさんのデータを集めている場所につながっている。データを集める場所は世界中にあって、お互(たが)いにデータのやり取りをしているんだ。みんなのパソコンにつながっているのは、データを集める場所の中でも、家から一番近い所。みんなの家のパソコンと電話線やケーブルをつなげば、世界のあちこちとつながって知りたいことを集めたり、自分の言いたいことを世界のあちこちに届(とど)けることだってできるんだよ。

天気予報(てんきよほう)はどうして天気が分かるの?

テレビや新聞で見ることの多い天気予報。あしたの天気や温度などが分かってとっても便利だよね。でも、どうやって未来の天気が分かるんだろう。

昔の人は空を見上げ、雲の動きを見ながら、雨はどれ位降(ふ)るだろう、どんな風が吹(ふ)くだろう、なんて今までの経験(けいけん)から予想していたんだ。今はそれを機械がやってくれている。陸から、海から、空から、そして宇宙(うちゅう)から雲の動きや空気の変化を見て、予想しているんだよ。機械の中にあるコンピュータには昔から溜(た)めた、たくさんの天気データが詰(つ)まってて、それを基(もと)に未来の天気を予想しているんだね。

データを盗(ぬす)む泥棒(どろぼう)がいるって本当??

会社にあるコンピュータの中には、お客さんの秘密(ひみつ)や、会社秘密のデータがたくさん入っていることがあるんだ。でもコンピュータは電話線などで、会社以外の人ともつながっている。だから、会社以外の人に秘密のデータをのぞかれないように、データを守る必要があるんだ。

でも、しっかりデータを守っていたつもりでも、コンピュータに詳(くわ)しいだれかが悪さをすると、会社以外の人にも秘密のデータがのぞかれてしまうことがある。コンピュータに泥棒が入るようなものだね。そんな風にデータを勝手に見たり盗む悪い人のことをハッカーって言うんだ。

電子メールの郵便屋(ゆうびんや)さんって誰(だれ)?

みんなは紙を使わずに、パソコンで作った手紙を画面からそのまま相手の人に送ったことってあるかな?あれは電子メールっていうものなんだよ。でも、電子メールって一体どうやって運ばれているのだろう?

パソコンで書いた手紙の文字は、数字のデータに変えられて、電話線などを通していったんメールサーバという所に届(とど)くんだ。メールサーバではみんなの手紙の数字データを集めて、相手の人に配る所なんだよ。そこからまた電話線などを通して相手の人に手紙の数字データが届けられる。そのデータを相手の人のパソコンがまた文字に直してくれるんだね。

世界で初めて音を録音したのは誰(だれ)?

今はCD(シーディー)やテープに音を記録しておけるね。でも、大昔はそんなことはできなかった。世界で初めて音のデータを保存(ほぞん)して、もう一度同じ音を出せるようにしたのは、あの発明王エジソン。その録音装置(ろくおんそうち)は蓄音機(ちくおんき)だ。

仕組みはこうだ。固い筒(つつ)に柔(やわ)らかい物を巻(ま)いて回し、そこに針(はり)を押(お)し当てる。針は音の強さによって強く当たったり弱く当たったりするようになっていて、筒にぬった柔らかい物に溝(みぞ)を彫(ほ)っていく。そして、その溝に針を今度は軽く当ててなぞると、針が元の音と同じような音を出すというわけだ。音がもう一度聞けるなんて、大発見だったんだよ。

大昔の紙ってどんなの?

覚えたいことや、伝えたいことを紙に書いて、残しておくと、とっても便利だよね。でもずっと昔の時代には紙がなかった。ではどうやっていたのかな。

紀元前3000年(今から5000年も前!)ごろのエジプトでは、今の紙のようなものを植物から作っていたんだ。パピルスっていう名前の、最初の紙なんだよ。パピルスはエジプトのナイル川の岸辺に生える草の名前。この草の茎(くき)を薄(うす)くはいで、水に浸(つ)け、数枚(すうまい)も重ねて乾(かわ)かすと、紙のようになったんだ。そこに尖(とが)った棒(ぼう)に黒い墨(すみ)を付け、書いていたんだよ。えいごのペーパー(紙)という言葉は、このパピルスという言葉が元になっているんだ。

データを速く送れる光ファイバーって何?

パソコンでインターネットをする時、以前は電話線など、金属(きんぞく)の線を使う方法が一般的だったよ。でも、最近はそういった金属の線に電気を流してデータを運ぶより、もっと速く大きなデータを運べる、光ファイバーという線を使う方法が中心になってきているんだ。

光ファイバーはとても細いガラスの糸が何本も重ねられてできている。そこに光を通すと、ふつうはまっすぐにしか進まない光が、線にそって曲がりながら進むこともできる。そこにデータを乗せて運べばインターネットで見たい画面もすぐにやって来るんだよ。

データがあれば野球も強くなる

みんなやお父さんが好きなプロ野球。応援(おうえん)しているチームや選手はいるかな?プロ野球にも、いろんなデータが役立っているよ。

野球では、いろんなものを数えている。例えばピッチャーが何回投げたか、一人の選手が何回ヒットを打ったか、何回ホームランを打ったか、何てことをね。よくテレビで野球を見ていると、このバッターは「2割(わり)8分2厘(りん)」なんて言葉を聞くよね。これは100回打ったら、大体28回はヒットかホームランにできるという意味なんだ。こうしたデータは、いつも数えているから分かるんだね

データって何?

よく分からない未来のことを考える時、当てずっぽうじゃ、全然信用できないよね。そこで昔に集めたデータの出番。データっていうのは、実際(じっさい)に起きたことを残しておいた物のこと。昔にあったことは未来にも起こるかもしれない。データって未来のことを考えるための材料なんだね。

よくコンピュータのデータって言葉も聞くよね。絵や文字なんかは数字に変えることで、パソコン画面で見たり手紙にして送ったりできるんだ。この数字がコンピュータのデータなんだよ。コンピュータはこの数字を読んで、絵に直したり、文字に直したりしているんだね。

小学生でもデータを作れるの?

みんなもいろいろなデータを集めて、いろんなことを予想してみてはどうかな?きっとおもしろいと思うよ。例えばみんなに、「得意なスポーツは何?」なんてアンケートを取ってみよう。1組のみんなはドッジボールが得意と答える人が一番多くて、2組のみんなはかけっこが得意と答える人が一番多いかもしれない。

するとどうなるだろう?ドッジボール大会があれば本当に1組のみんなが1番になったり、運動会のリレーで2組のみんなが1番になったりするかもしれないよ。このデータを基(もと)に苦手な組は、勝てるように作戦を立てたりできるよね。

パソコンも病気になることがある

みんなが風邪(かぜ)をひくみたいに、パソコンも病気になることがあるんだ。病気の原因(げんいん)はコンピュータウィルスっていって、人の病気に例えるとバイキンのようなものなんだよ。

悪い人がいたずらで作ったコンピュータウイルスは、電子メールやインターネットにくっついていて、そうとは知らずに見てしまった人のパソコンを病気にしてしまう。パソコンが病気になると、中のデータが壊(こわ)されて、せっかく書いた文が消えたり、画面が変になったり、ウイルスの付いた電子メールを勝手に送ってしまったりするんだよ。病気はかからないように予防(よぼう)するのが一番。コンピュータウィルスにも予防する薬があるから、それでしっかりウィルスを防(ふせ)ぐことが大事なんだ。

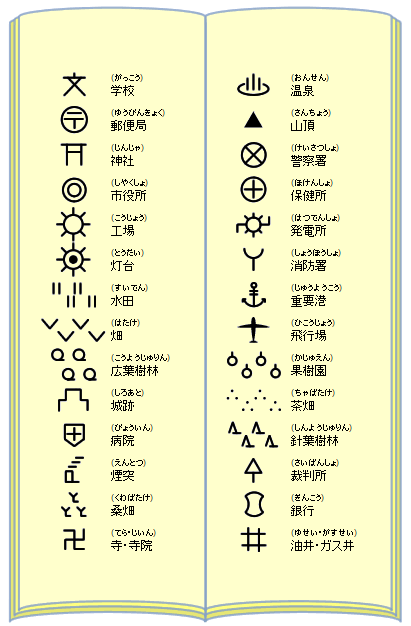

地図記号を覚えよう

みんなは地図記号をどの位知ってるかな?地図帳を開くと様々(さまざま)な記号が載(の)っているよ。物の形で表わしていたり、文字で表わしていたり、面白い記号がいっぱいだね。

パソコンへの「データ入力」ってどうするの?

パソコンは、さまざまなデータを入れておいて、自由に料理していくことができるキッチンのような道具。冷蔵庫(れいぞうこ)にあたる「ハードディスク」にずっと入れておいてもデータは腐(くさ)らないからいいね。

さて、このキッチンでいろんな文書や絵を作ったり送ったりするには、もとのデータをパソコンの中に入れなきゃいけない。それが「データ入力」だね。入力というと難(むずか)しいけど、自分のやりたいことをパソコンに伝える方法だと思えばいい。

まず、覚えやすいのがマウス。しっぽの長いねずみみたいだからこの名前がある。これを動かすと画面上で矢印が動いて、合わせたところでクリックするといろんなことが起こるのは、もうみんな知っているよね。これもデータ入力の方法のひとつなんだよ。

大切なのは、キーボードを使って、文字を入力する方法。小学校4年生で習うローマ字を使って日本語を打つ「ローマ字入力」が上手になったらすごく便利だよ。例えば「日本」と打ってみよう。キーボードから「N」「I」「H」「O」「N」というキーを見つけて順番に打つ。パソコンは、どのキーが押されたら、どの文字だということを知っているんだね。しかも、ローマ字入力だったら画面にすぐ「N」とかのアルファベットを出すんじゃなくて、次に日本語に変換(へんかん)するのを待っていてくれる。

5つのキーを打ち終わったら、続けてキーボードのスペースキーを押してみよう。これがパソコンに「日本語に変換して!」という合図。今打った文字が「日本」という漢字になる。これは、パソコンの中にある「変換辞書」の力。これのくり返しで長い文章でもメールでも書けるんだから便利だね。キーボードは両手を使うし、鉛筆(えんぴつ)などを握(にぎ)る力もいらないから、手が疲(つか)れないのもいいね。

キーボードは文章を書くだけじゃなく、いろんなソフトに作業をさせるのに使うきまりがたくさんある。例えば「Ctrl」と書かれた「コントロールキー」と「S」を同時に押したら、作った文章を保存(ほぞん)できる。「Ctrl」+「O」(オー)なら、パソコンにあるファイルを開くことができるんだ。

キーボードの他にも、入力の方法はある。例えば、板の上でペンのような形の棒を使って自由に絵を描(か)く「タブレット」。ゲームなどで使う「ジョイスティック」も自分のしたいことをパソコンに伝える方法の一つだね。デジカメでとった写真やスキャナーで読み取った画像(がぞう)のデータをパソコンに移(うつ)すのも、大切なデータ入力方法だ。

入力された多くのデータは、パソコンの上では、「ピクセル」と呼(よ)ばれる小さな点となって表示(ひょうじ)される。写真でも、赤い点の次が黒い点、というのがずらっと並んでいて、遠くから見るときれいな写真に見えているんだ。

データを持ち運ぶメモリーカードの進化

SDメモリーカードって知っているかな? 図のような形で、とても小さいものなんだ。この小さなカードに、数ギガバイト(GBGB)から数テラバイト(TBTB)という大容量のデータを保存できるんだよ。

例えば、1 ギガバイトのSD カードなら、約1 時間分の高画質動画や、約250 曲の音楽、または約500 枚の高解像度写真を保存できるんだよ。

SDメモリーカードは、コンパクトなサイズで大容量のデータを保存できるから、いろんな機器で使われているんだ。デジタルカメラやビデオカメラ、スマートフォン、タブレット、ゲーム機、ドローンにも使われているよ。また、SD メモリーカードは、パソコンとのデータのやり取りにも使われるんだ。カードリーダーという機器を使えば、パソコンとSD メモリーカードの間でデータをコピーしたり移動したりできるんだよ。

最近では、クラウドストレージの普及で、オンライン上にデータを保存したり、共有することも多くなったけれど、データを持ち運びたい時や、インターネットがつながらない場所でもデータをすぐ活用できるから、SDメモリカードはまだまだ便利な道具なんだ。

遺伝(いでん)もデータなの?

親戚(しんせき)のおじさんおばさんに会った時、「おかあさんにソックリ!」とか「ますますお父さんに似てきたね!」なんて言われることってないかな。親に似(に)る、っていうのも遺伝のひとつの形なんだよ。

生き物はほとんどすべてが「子孫」を残す。つまり子どもを生んで、その子どもにまた子どもができて、どんどん栄えていくようにしているんだ。昔から子だくさんはめでたいとされ、お正月にニシンの卵(たまご)の「数の子」を食べるのも、たくさんの卵を生むニシンにあやかって、子孫繁栄(しそんはんえい)させたいという願いがあるからなんだ。

子どもが親の体の中に宿る時、親は子どもに自分の情報(じょうほう)をコピーしておく。これが遺伝情報なんだ。身体は小さな小さな「細胞(さいぼう)」という部品が集まってできているんだけど、その中に遺伝子(いでんし)と呼ばれるものがある。これが親から子にコピーして伝えられるたくさんの情報を持っているんだ。

ヒトの1個の細胞は普通(ふつう)1ミリの500分の1ぐらい(20~30ミクロン)の大きさ。そんな小さな中にさらに小さな遺伝子が入っていて、図のような2重のラセン階段(かいだん)みたいな形をしている。はしご段の部分はたった4種類の部品(塩基)でできていて、その組み合わせが決まっているんだ。アデニンの相手はぜったいチミン、グアニンの相手はぜったいシトシンというように。この並(なら)び方で遺伝の情報は全部決まってしまう。

2重のラセン階段を、段の真ん中から分けてやると、反対側にまた同じ相手の部品が作られて、全く同じ2重ラセンができ上がる。こうやって生物の遺伝データはコピーされていくんだ。

ヒトではこの組み合わせの階段が、約60億段もあるっていうから気が遠くなるけど、スーパーコンピュータを使ったりして、次第にいろいろな生物の遺伝情報が読み取られ始めているよ。

顔が似ているとかだけでなく、どんな病気になりやすいかなども遺伝で決まるものがある。もし遺伝子の並び方を全部読むことができたら、遺伝子を見て病気の予防(よぼう)に役立てることができるんだ。心臓病(しんぞうびょう)、脳卒中(のうそっちゅう)、そして癌(がん)という人の命を奪(うば)う3大病はすべて遺伝子に関係していると言われているから、とても期待されているんだ。

みんなが大人になるころには、癌はかかる前に退治(たいじ)できる病気になっているかもしれないね。