作るのがむずかしそうな天体望遠鏡が、100円ショップでも揃えられる材料で手軽に作れるよ!今の一般的な天体望遠鏡で用いられている、「ケプラー式」の天体望遠鏡作りにトライしてみよう!

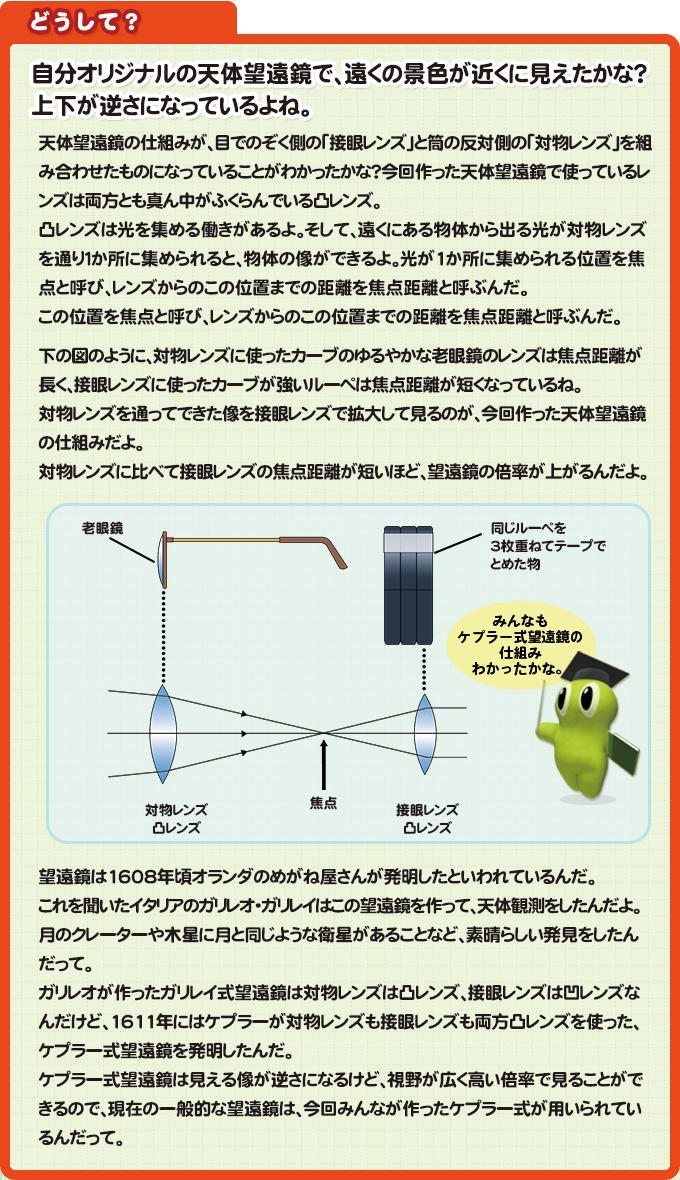

天体望遠鏡って、高価だし作るのもむずかしそう!と、思っているきみ。 実は身近にあるものや100円ショップなどで揃えられる材料で、手軽に天体望遠鏡が作れるんだよ。今回作るのは、レンズの真ん中がふくらんでいる凸レンズを2カ所(接眼レンズと対物レンズ)で使うケプラー式天体望遠鏡。凸レンズである老眼鏡とルーペを使って作ってみよう!そして天体望遠鏡の仕組みも探ってみよう!

※危険なので、天体望遠鏡やルーペ、老眼鏡で絶対に太陽をのぞかないでね!

※倍率をより高めたい場合はルーペを1〜2個増やしてね。

老眼鏡やルーペ、黒い厚紙など、ほとんど100円ショップでも販売されているよ。おとなの人と相談して材料を集めてみよう!

※天体望遠鏡や老眼鏡、ルーペで絶対に太陽を見ないこと。

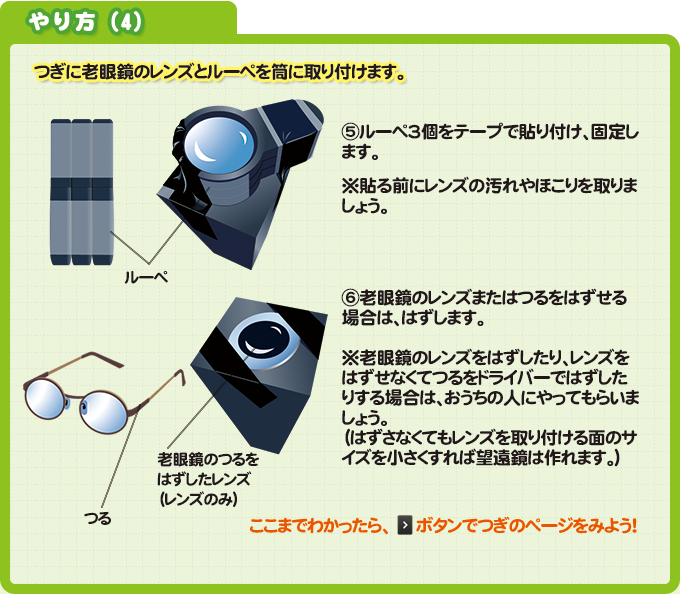

※老眼鏡のレンズやつるをはずす場合は、おうちの人にやってもらおう。

※天体望遠鏡をひなたに置いたままにしないこと。レンズを使っているので火が出る危険があるよ。

※カッターナイフを使う時は、手を切らないように気をつけよう。

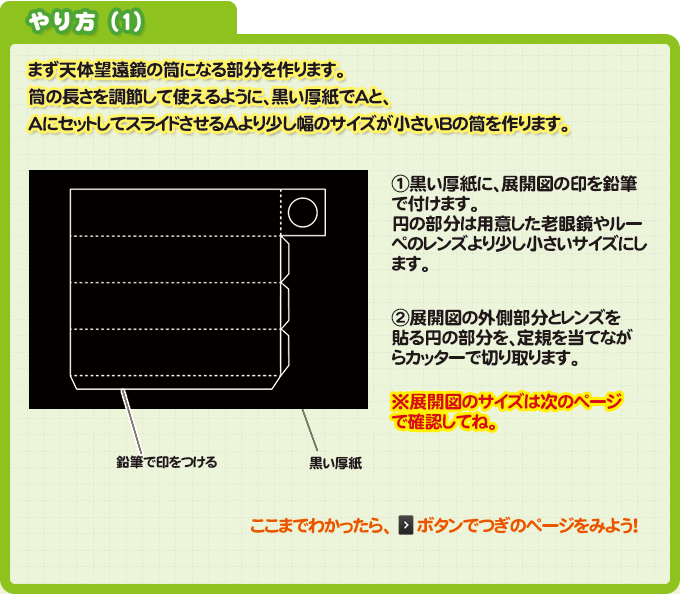

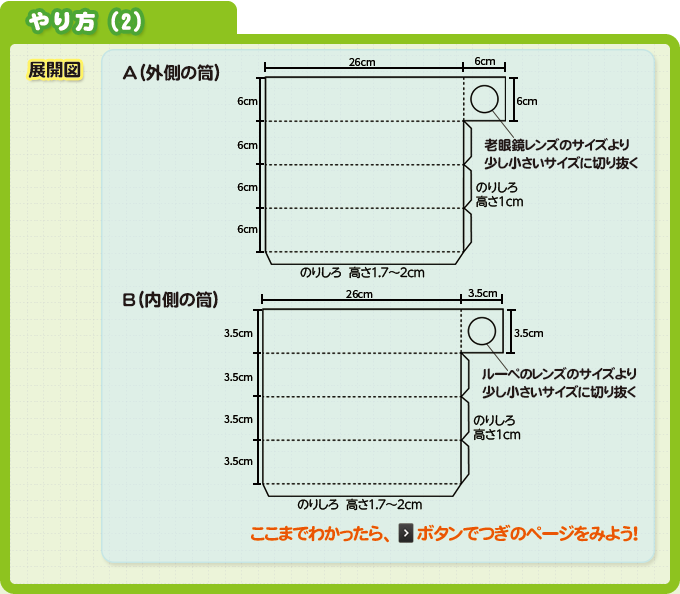

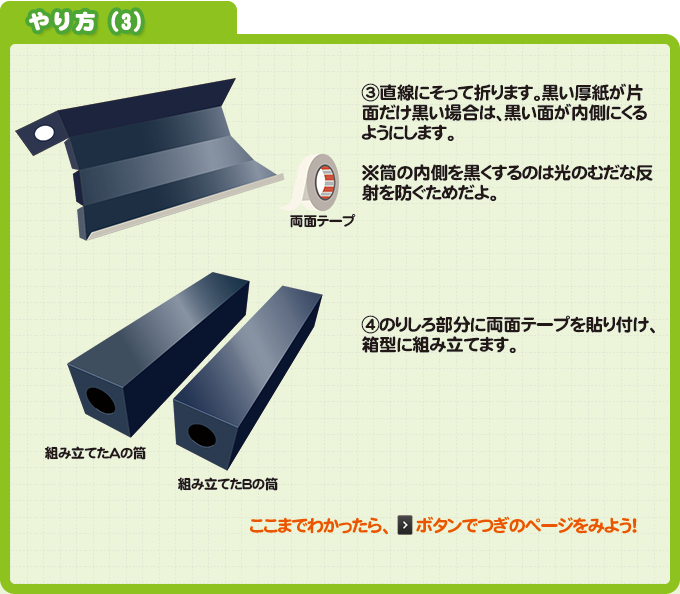

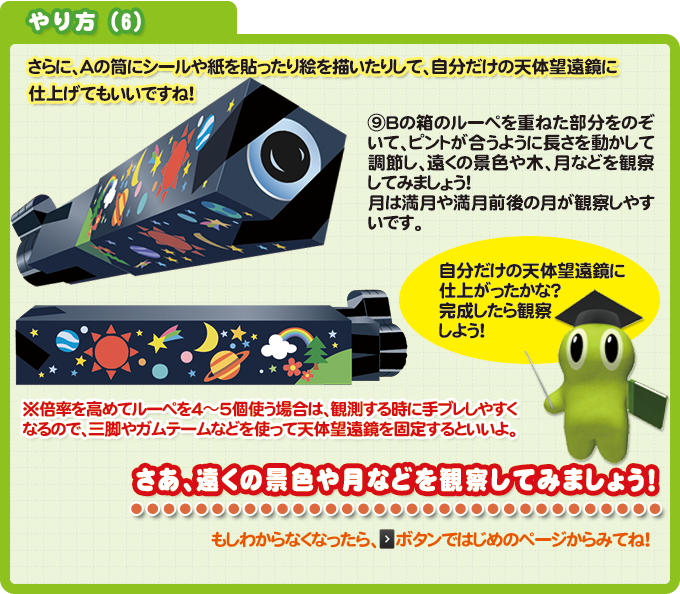

やり方(1)~(6)の順番にやってみよう! を押すとつぎのページがみれるよ!

を押すとつぎのページがみれるよ!