特定の人だけではなく、みんながいっしょに、使いやすいデザイン。

子どもも、おとしよりも、男の人も、女の人も、しょうがいがある人も、ない人も。

みんながいっしょに、便利に使えるように、製品(せいひん)・建物・空間を

デザインしていこうという考え方だよ。

ユニバーサルデザインって聞いたことある?なにかのデザイン? どんなデザイン?

実は「デザイン」といっているけど、「考え方」なんだよ。

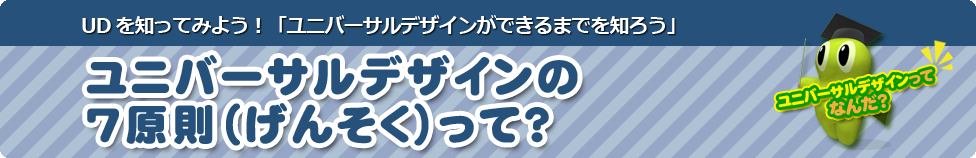

ちょっとにているのが「バリアフリー」。バリアフリーなら聞いたことがある。

知ってるって人も いるんじゃないかな。

バリアフリーは子どもやおとしより、しょうがいがある人などが使いづらいもの、

「バリア」をなくしていこうという考え方。

たとえば、駅や歩道や、いろんな建物で段差(だんさ)やすき間があると

車いすを使用している人は通れない。

そこで新たに段差やすき間のないスロープを作るというのが、バリアフリーなんだ。

それに対して、はじめから段差やすき間を作らないのが、

ユニバーサルデザインの考え方だよ。

ユニバーサルデザインは、しょうがいがある人だけじゃなくて、弱い立場の人はもちろん、

そうでない人もいっしょに、より便利に使えるように製品・建物・空間をデザインすること。

形があるものだけでなく、情報(じょうほう)、サービス、思いやりの心も含む考え方だよ。

ものが使いやすくなると、それを使う人たちのストレスが少なくなって、

人と人との関係がスムーズになることもある。

不便な時に人だけががんばるのではなく、ものの使いやすさを考えることも大事なんだね。

1980年代にアメリカのロナルド・メイスさんにより

「ユニバーサルデザイン」が提案(ていあん)されたんだ。

1963年にデンマークで「みんながふつう(ノーマル)に生活していく

ノーマライゼーション」 が提案され、その考え方が広まり、

1980年代にアメリカで「ユニバーサルデザイン」が生まれたんだよ。

知的しょうがいのある人たちが、大きな建物の施設(しせつ)に集まってくらしている。

そこでは施設の外にいる人のように、自分のくらしや好みを決めることができない。

そんなようすを見たデンマークのバンク・ミケルセンさんはショックをうけ、

これはおかしいと感じたんだ。

それで「しょうがいがあっても、なくても、みんなで同じ街でふつうにくらしましょう」

という「ノーマライゼーション」という考え方を提案したんだよ。

その後、バンク・ミケルセンさんは、ノーマライゼーションを実現(じつげん)するために、

力をつくしたんだ。

そのすばらしい考え方はヨーロッパからアメリカへと広がっていった。

アメリカでは戦争の影響(えいきょう)でふえた、しょうがいのある人の

生活の不便を取りのぞくため「バリアフリー」の考え方が広まっていたんだよ。

そんな中で、アメリカ・ノースカロライナ大学の教授(きゅうじゅ)である

建築家(けんちくか)ロナルド・メイスさんは、バリアフリーで特別あつかいされる

ことをきらい、「ユニバーサルデザイン」を誕生させたんだ。

ロナルド・メイスさんは、9歳(さい)の時にポリオという病気にかかり、

酸素吸入(さんそきゅうにゅう)をしながら電動車いすを使って生活していた、

しょうがいのある人だったんだ。

不便を解消(かいしょう)するものが「しょうがいのある、特別な人のためのもの」と

考えて作られると、しょうがいがない人の気持ちのどこかに、しょうがいがある人に対して

バリアが生まれることが多い。

「しょうがいがあるから自分とちがう。」「しょうがいがあってかわいそう。」

きみだってそう思われたら、ゆううつな気持ちになっちゃうよね。

「だったら最初から、みんなに使いやすいものを作ればいいじゃないか!」

ロナルド・メイスさんはそう考えて、ユニバーサル(みんなに共通のという意味の英語)

デザインを研究し、仲間といっしょに広めたんだ。

日本に広まってきたのは、1990年代のなかばからなんだよ。

特別な製品(せいひん)を使ったり調整したりするのではなく。

すべての人に利用しやすいものがユニバーサルデザイン。

ちょっとした工夫で、特定の人だけじゃなく

みんなが便利に使えるのっていいね。

ユニバーサルデザインは、わかりやすくいうと「今までよりもできるかぎり、

いろいろな人にとってより良い生活をすることができるデザイン」。

たとえば、街の中にある側溝(そっこう)って知ってる?

道路のわきにある排水(はいすい)のための溝(みぞ)だよ。

側溝にフタがついているとその上を歩けるんだけど、雨水を流したり、

通気性(せい)を良くするためにすきまのあいているフタがあるんだ。

それがすきまの広いフタだと溝に物を落としてしまったり、

女の人がハイヒールを台なしにしたり、

ベビーカーや車いすの車輪が溝にはまって動けなくなってしまうことがあるんだよ。

でもフタのすきまをせまくすると、物を落とす心配もなくなるし、

ハイヒールやベビーカーや車いすでも安心して通れるよ。

すきまの広いフタよりすきまのせまいフタのほうが、

ユニバーサルデザインの考え方に合っているね。

ユニバーサルデザインを提案(ていあん)したロナルド・メイスさんは、

「特別な製品や調整なしで、最大限可能(さいだいげんかのう)なかぎり、

すべての人びとに利用しやすい製品、環境(かんきょう)のデザイン」と

定義(ていぎ)しているよ。

みんなが使いやすい側溝のフタのような製品だけじゃなく、

みんなが使いやすいサービスや、街や建物などの環境も、

ユニバーサルデザインなんだよ。

「必要な使いやすさ」は人によってちがう。

選べる幅(はば)を用意することが大切だよ。

ある人には使いやすいものが、別の人には使いづらいこともある。

さらに、状況(じょうきょう)によっても変わってくるよね。

すぐれたユニバーサルデザインには、カンペキなものがある?

答えはノー。それはいろんな身体能力(のうりょく)を持つ人が同じものを使う時、

ある人には使いやすいものが、別の人には使いづらい時もあるからなんだ。

たとえば「足にフィットする靴(くつ)」の場合、

ある人には「フィット感」が一番重要であっても、

別の人には「すぐにはける」ことが一番重要だったりする。

より多くの人に使いやすいユニバーサルデザインはあっても

解決策(かいけつさく)はひとつじゃないんだ。

また、技術(ぎじゅつ)の進歩によって、もっと使いやすいものができれば、

その新しいものが「すばらしいユニバーサルデザイン」っていうことになる。

工夫が続けられて、ユニバーサルデザインは少しずつ進化していくんだね。

ユニバーサルデザインを実現(じつげん)するために注意するポイント。

それが、ユニバーサルデザイン7原則(げんそく)だよ。

ユニバーサルデザインを提案(ていあん)した

ロナルド・メイスさんを中心にまとめられたんだ。

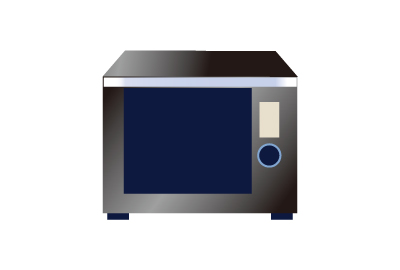

1. だれにでも公平に利用できること。

2. 使う上で自由度が高いこと。

3. 使い方が簡単(かんたん)ですぐわかること。

4. 必要な情報(じょうほう)がすぐに理解(りかい)できること。

5. うっかりミスや危険(きけん)につながらないデザインであること。

6. 無理な姿勢(しせい)をとることがなく、少ない力でも楽に使用できること。

7. アクセスしやすいスペースと大きさを確保(かくほ)すること。