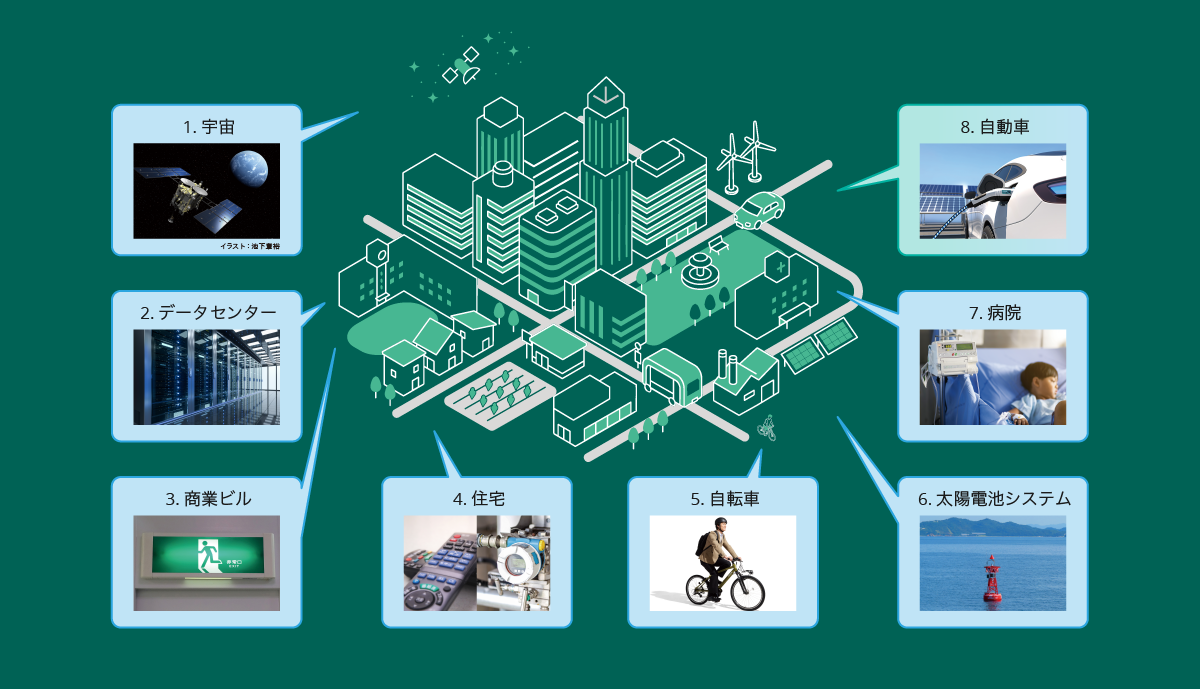

パナソニック エナジー事業内容

モビリティの電動化を支える車載用電池や、データセンターや家庭用蓄電、医療機器、メーター向けなど安心安全な社会インフラを支える産業用電池、日々の便利で快適なくらしを支える乾電池事業等をグローバルに展開しています。環境面では、事業活動を通じたCO2排出量削減はもとより、車載を中心とした社会の電化・電動化(電動シフト)によるCO2排出量削減でも環境への貢献を目指します。「安心」「安全」「低環境負荷」という提供価値を最大化することで、豊かなくらしと持続可能な地球環境が矛盾なく両立・調和する社会の実現に貢献します。

以下の各分野のテキストをクリックすると、詳細をご覧いただけます。

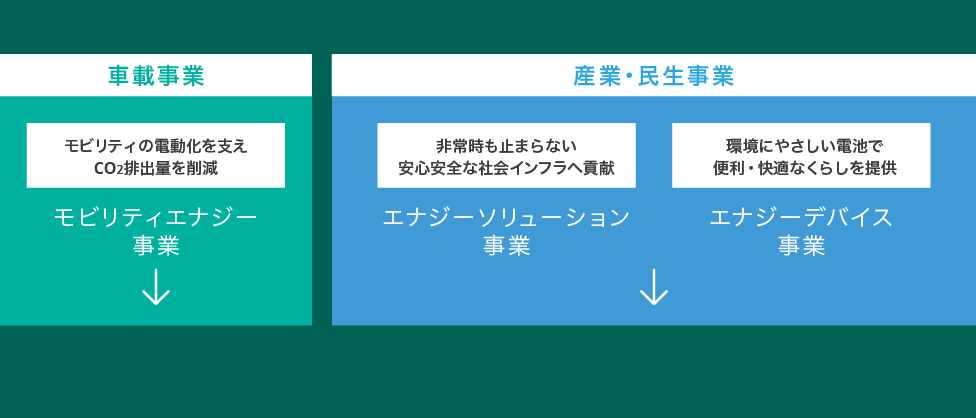

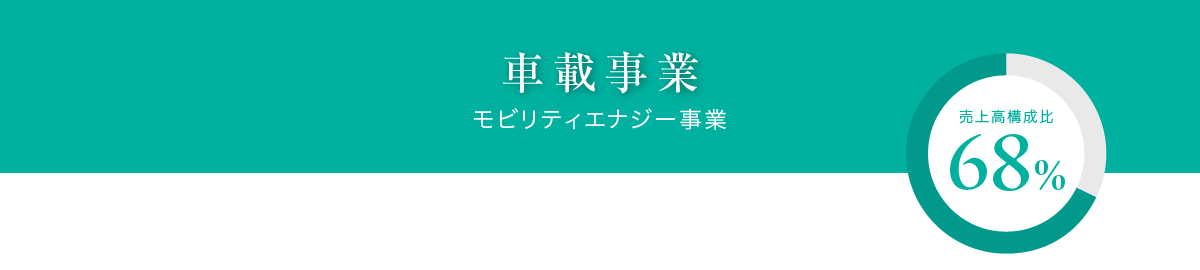

車載事業は、車載用リチウムイオン電池の開発・製造および販売を事業領域とし、電気自動車(EV)の進化・普及に適合した性能・安全性を備える動力エネルギーを提供しています。

技術進化の歴史を振り返ると、パナソニック エナジーは車載用リチウムイオン電池の先駆者として、円筒形電池のプラットフォーム開発や高容量化において常に業界をリードしてきました。

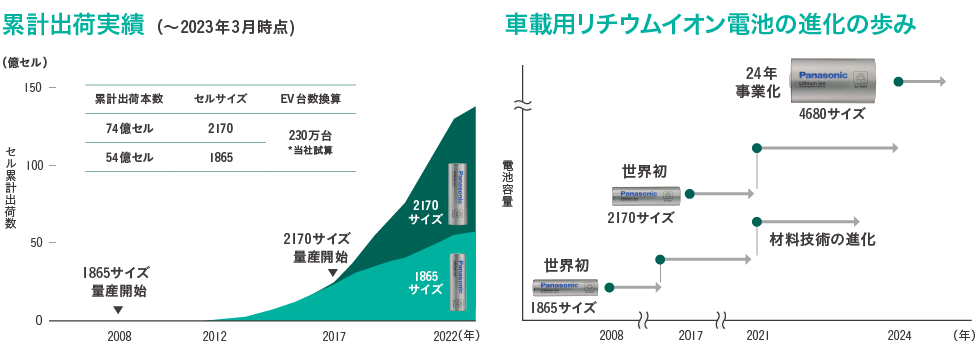

当社は車載用リチウムイオン電池をこれまでに累計約130億セル※1、EV台数換算で230万台を供給し、高いシェアを維持しています。2008年に1865※2サイズ、2017年に2170※2サイズを量産開始し、この間、メーカーとして当然のことながら、お客様と共に安全性の高い製品を作り上げてきました。当事業活動を通じ、あらゆるモビリティの電動化を支えCO2排出量削減に貢献し、社会へのお役立ちを拡大していきます。

※1:リチウムイオン電池の最小構成単位

※2:円筒形電池のサイズ前半2桁の数字は直径(mm)、後半2桁の数字は高さ(mm)を表す。

安全に航続距離を伸ばすために

~車載用高容量円筒形リチウムイオン電池の取り組み~

走行時にCO2排出ゼロのEVが普及するためには、EVの航続距離延長と価格低減など乗り越えなければならない課題がいくつかあります。当社は、お客様に高エネルギー密度を持つ円筒形リチウムイオン電池を納め、多数の電池をパックして車に搭載することによって航続距離を伸ばしてきました。さらなるEVの普及拡大には、これからも高容量と高い安全性、そしてコスト競争力がある電池が必要です。

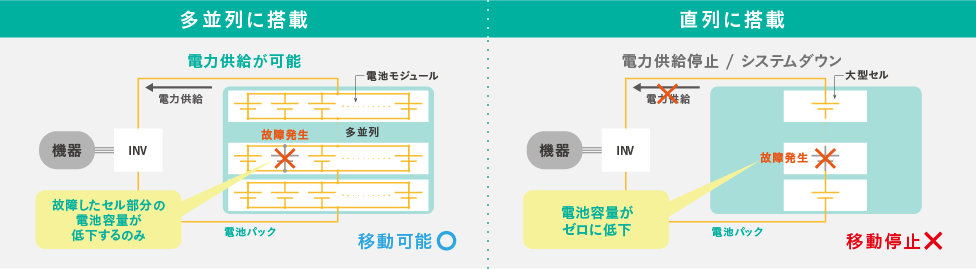

■多並列電池パックの採用

多並列の場合、1個の電池(セル)に不具合があっても1個分の容量が減るだけでシステムは稼働できる冗長性を持ちます。また、モジュール内は類焼防止設計をしており、容易に安全性を確保できます。多並列で多くの電池をつなぐことにより、高いエネルギー密度をもちつつ安全性を確保することが実現できています。

多並列電池パックの特長

■高容量化とコスト削減の取り組み

- エネルギー密度が高い正極活物質の採用と充填量を増やす

- 材料単価の引き下げ

- セルサイズの拡大でEVのコストパフォーマンスを良化

■「セル絶対安全」のモノづくり

- 金属異物削除の徹底

- リチウムイオン電池工場にMES(Manufacturing Execution System 製造実行システム)を導入―業界で初めて、電池1本ずつに個別IDを付与し、生産履歴の追跡が出荷後も可能に

ミッション達成に向けて

車載電池事業を伸ばせば伸ばすほど、CO2の排出量の削減に貢献できます。

「幸せの追求と持続可能な環境が矛盾なく調和した社会の実現」の達成に向けて、さらなる事業成長を目指します。

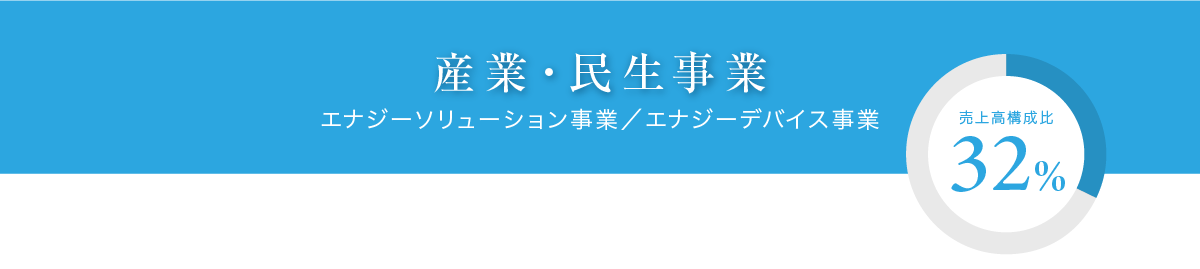

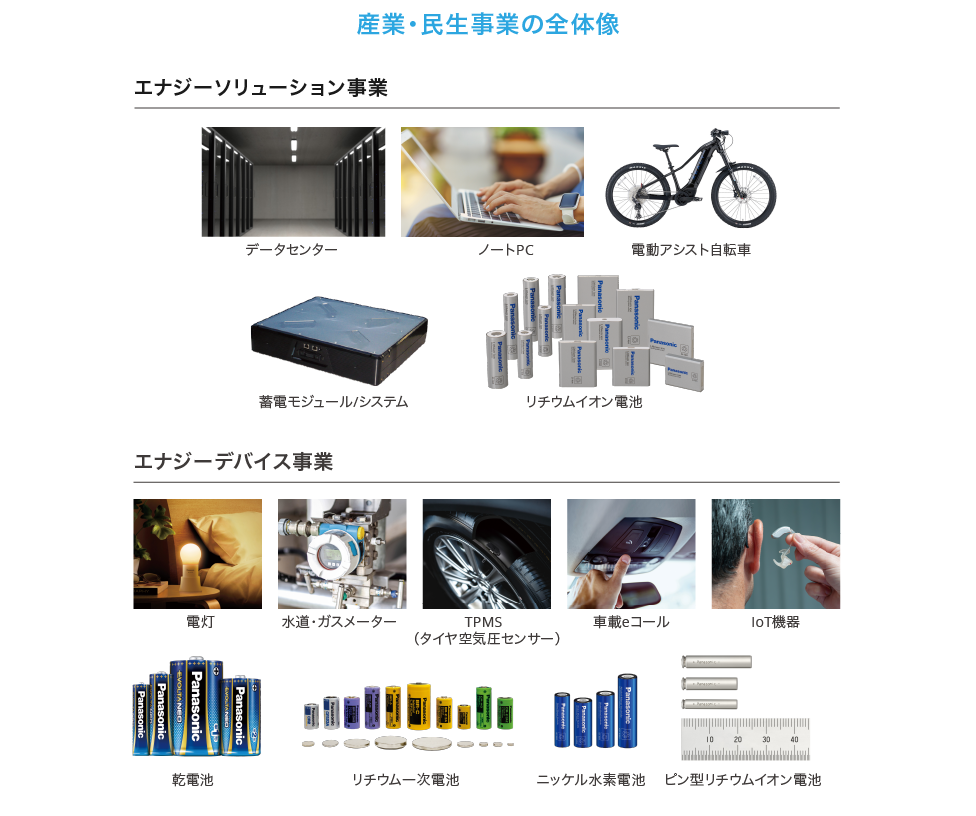

リチウムイオン電池をはじめ、リチウム一次電池、ニッケル水素電池、乾電池と豊富なラインナップで現代の社会生活を支えるエネルギーを提供しています。

当事業は暗闇を照らすライトにはじまり、PC、電話等の小型化・ワイヤレス化に貢献することで生活の利便性を向上させてきました。これからも、デジタル化・電動化に向かう社会変革を当社の高安全・高信頼の技術で促進し、また、セルとそれを用いる機構・回路・制御ソフトまで一体で提供する応用システムを展開します。さらに、これまでに培った新規市場の開拓力を武器に、建機、農機等の新領域へ向けて、ビジネスパートナーとソリューションを共創し、お役立ち領域を拡大します。

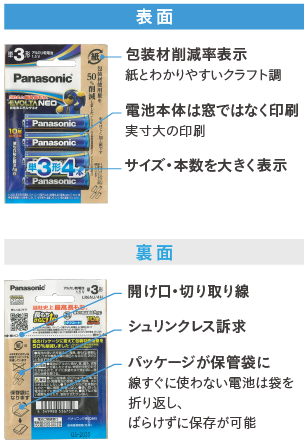

エボルタNEO エシカルパッケージ※の取り組み

※使う人や地球環境に配慮したパッケージを意味する造語

エナジーデバイス事業を担当するエナジーデバイス事業部では「くらしの幸せをつくり、環境との調和をつくる」をミッションとし、脱炭素・脱プラスチック・資源循環を重点テーマに様々な取り組みを推進中です。乾電池においては環境価値を高める為、世界No.1の長もちを誇るエボルタNEOのさらなる性能向上に取り組む一方、プラスチックを使った包装材の環境への影響に着目し、エシカルパッケージの開発導入で環境負荷の低減を実現しました。

■消費者への環境価値訴求

昨今、環境に対する消費者意識は向上しているものの、まだまだ、購買行動とは連動していないのではないかという不安があり、消費者意識との乖離や「矛盾」がないか、との思いから、独自で消費者の環境意識の深掘り、購買行動につながるデザインや最適な訴求方法は何か、などの消費者調査を行いました。

そして、他業界の紙パッケージを分析し、消費者調査で得られた情報とともに、開製販一体となって「求められるパッケージとは何か」の議論を繰り返し、パッケージ仕様や訴求文言を含めたデザインを検討し、乾電池としての認識、環境配慮の訴求、高級感、耐水/耐湿などの信頼性、保管のしやすさなどが伝わるデザインに仕上げました。

■包装材使用量最少化と耐久性の両立

現行のパッケージと同等の耐久性を確保することと、消費者調査で明らかになった環境配慮パッケージに対する懸念(十分な耐久性があるか)を払拭することを目標に、パッケージ・中間箱・外装箱の仕様を検討し、各種試験を実施し検証した結果、使用量を抑えつつ要求品質を達成させました。

エナジーデバイス事業部は、『パッケージも含めて商品』という考え方のもと、流通視点(効率/作業性の向上)、店頭視点(お客様との接点/他社との差別化)、消費者視点(利便性/表示のわかりやすさ)と真摯に向き合い、これまでも「見わけるパック」や「ホームパック」などのパッケージを生み出してきました。

今後、エシカルパッケージのさらなる進化にチャレンジするとともにその他のパッケージについても包装材使用量の最少化に向け、開発に取り組んで参ります。

本パッケージは、第45回日本パッケージングコンテストにて最高位である経済産業大臣賞を受賞致しました。

エナジーデバイス事業部の今後の挑戦

これからの大きな挑戦は一次電池の資源循環です。使い捨てからどう脱却するか。「環境と調和した一次電池事業が実現できなければ事業の未来はなくなる」、そのような思いで、何としても新しい循環モデルをつくり上げる決意です。世界中の人々のくらしに広く浸透する私たちの事業が変われば、社会に大きなインパクトを与えることができる、という自負と気概を持って、新たな価値創造を目指します。

月産4800万個、国内最大級※1の

乾電池生産拠点「二色の浜工場」

パナソニック エナジーは、2023年11月、大阪府貝塚市の二色の浜工場(三洋電機の太陽電池パネル生産拠点として2003年12月に開設)において、単1形から単4形までの乾電池各サイズの本格生産を開始しました。クリーンエネルギーを活用したCO2ゼロ工場※2の同工場は、当社における日本国内唯一の乾電池生産拠点です。

自動搬送・自動倉庫システムなどを取り入れた人に依存しないスマートな生産体制に加え、クリーンで安全・安心な魅力ある工場を実現しました。また、環境と調和したモノづくりを目指して、太陽光パネルを屋上全面に設置する等、再生可能エネルギーを最大限活用し、稼働開始した2023年度からCO2排出実質ゼロを達成しています。社会との共生にも注力し、これまで以上に地域に開かれた工場を目指します。松下電器・電池事業本部として1966年に開始し、累計100万人以上にご参加いただいた、小学生向け工場見学や手づくり乾電池教室も、より充実した内容にリニューアルしました。

※1:生産規模として。二色の浜工場の生産する全サイズ(単1形~単4形)を合計した最大月産量(2023年11月現在)。

※2:省エネ推進や再生可能エネルギー導入、環境証書の活用などにより、CO2排出を実質的にゼロにすること。

安全・安心と設計効率化を目指して

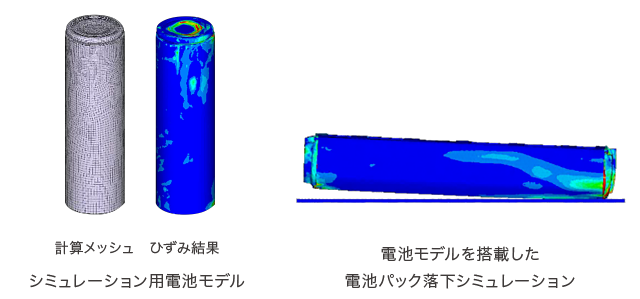

電池の高容量化が進むなか、安全性を確保する鍵はパックの設計にあります。電池異常発熱時の熱暴走連鎖防止や充発電時の電池温度上昇を抑制し、万が一電池が過熱状態に至ってもパックは大事に至らない。これが安全設計の要であり、そのために、従来は、数か月の時間をかけて、試作サンプルによる類焼実験と評価を繰り返していました。

当社はこのボトルネックを解消すべく、3D-CAE(Computer Aided Engineering)による独自のシミュレーション手法を開発。これをパック設計者が自ら操作し、異常発熱の発端となる電池(トリガー電池)から隣接する電池への伝熱のシミュレーションを行い、類焼実験と同様のデータを精度高く得ることが出来るようになったのです。また、実験用サンプルを製作する必要がなくなったため、評価に要する時間も短縮することができました。

このシミュレーションは、発熱以外の領域でも威力を発揮することが期待されています。例えば電動アシスト自転車の電池パック、これには落下時の衝撃に対する高い強度が必要な一方で、小型・軽量化が求められています。そうしたなか、落下実験をせずとも、パック筐体と電池のダメージ(変形)をシミュレートできるようになれば、設計に要する時間は大幅に短縮できるのです。

当社には、電池開発でさまざまな課題を克服してきた経験があります。そのなかで培った測定技術やデータ蓄積などの強みを生かし、シミュレーション技術をさらに進化させ、安全・安心を担保する電池パックの、より効率的な開発に取り組んでいきます。