14回キャリア教育アワード大企業の部「経済産業大臣賞(大賞)」受賞記念として開催された第6回キャリア教育オンラインセミナーは、第一部では、より大所高所からキャリア教育についての知見を披露していただくという目的に基づいて、文部科学省初等中等教育局児童生徒課 生徒指導調査官 佐藤学先生をお招きしてお話しいただきました。

第二部では、「私の行き方発見プログラム」2024年度の活動報告と2025年度版教材の紹介を行いました。

第一部:生徒の将来を豊かにするキャリア教育と先生の役割

講師:

文部科学省初等中等教育局

児童生徒課 生徒指導調査官

佐藤 学先生

【講演概要】

はじめに

各学校がキャリア教育を実践するための具体的なポイントについて、2つの柱を設定してお話しします。

1本目は<キャリア教育とは何か?>キャリア教育の基本的な意味を確認し、学校における役割を考えます。そして2本目は、子どもたちの指導に当たる先生に向けて<あなたの学校では何ができるか?>について、実践事例を交えながら具体的な進め方を考えます。

1. キャリア教育とは何か?

◇キャリアの意味

中央教育審議会答申「今後の学校におけるキャリア教育・職業教育の在り方について」(平成23年1月31日)では、「キャリア」を次のように定義しています。「人が、生涯の中で様々な役割を果たす過程で、自らの役割の価値や自分と役割との関係を見いだしていく連なりや積み重ねが、「キャリア」の意味するところである。このキャリアは、ある年齢に達すると自然に獲得されるものではなく、子ども・若者の発達の段階や発達課題の達成と深くかかわりながら段階を追って発達していくものである。」

◇学習指導要領 総則に位置付けられたキャリア教育

小学校、中学校、高等学校の学習指導要領及び特別支援学校教育要領・学習指導要領において、キャリア教育の充実を図ることが以下のように明示されています。

【中学校(中学部)においては】

生徒が,学ぶことと自己の将来とのつながりを見通しながら,社会的・職業的自立に向けて必要な基盤となる資質・能力を身に付けていくことができるよう,特別活動を要としつつ各教科等の特質に応じて,キャリア教育の充実を図ること。

◇個人のキャリアは段階を追って発達する

キャリアは,ある年齢に達すると自然に獲得されるものではなく,子供・若者の発達の段階や発達課題の達成と深くかかわりながら段階を追って発達していくものであるとされています。例えば、職業に関する捉えは、憧れ、興味、能力の順に判断基準が変化するという考え方があります。

◇「キャリア・パスポート」、キャリアカウンセリング

「キャリア・パスポート」とは 小学校から高等学校を通じて、児童生徒にとっては、自らの学習状況やキャリア形成を見通したり、振り返ったりして、自己評価を行うとともに、主体的に学びに向かう力を育み、自己実現につなぐもの。 教師にとっては、その記述をもとに対話的にかかわることによって、児童生徒の成長を促し、系統的な指導に資する教材のことです。

キャリアカウンセリングを行う際に、「キャリア・パスポート」を適切に活用することで、より効果的なアプローチとなることが期待されます。

また、キャリアカウンセリングでは、子どもが期待している「自らの心の変化」を引き出すことが重要です。そのために、教師は、「聞いて、受け止める」ことを意識した指導を心がけることが大切です。

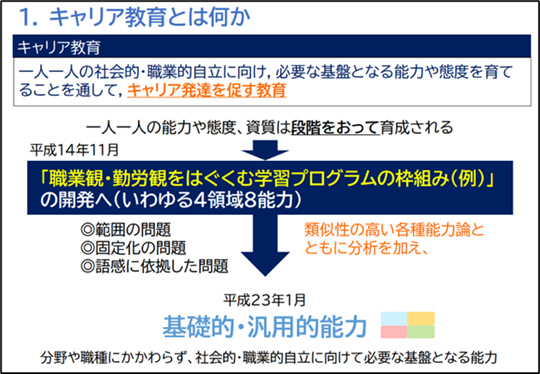

◇基礎的・汎用的能力

平成14年11月に国立教育政策研究所生徒指導研究センター(当時)が開発した「職業観・勤労観をはぐくむ学習プログラムの枠組み(例)」を踏まえ、類似性の高い各種能力論とともに分析を加え、平成23年に、分野や職種にかかわらず、社会的・職業的自立に向けて必要な基盤となる能力を「基礎的・汎用的能力」として整理しました。次のように4つに分類されます。

①人間関係形成・社会形成能力…今後の社会を積極的に形成することができる力

②自己理解・自己管理能力…今後の成長のために進んで学ぼうとする力

③課題対応能力…仕事をする上での様々な課題を発見・分析し,解決することができる力

④キャリアプランニング能力…自ら主体的に判断してキャリアを形成していく力

2. あなたの学校では何ができるか?

学校では、先生方は何ができるでしょうか。PDCAのP(計画)に焦点を当てて、4つのステップを考えてみましょう。

1)実態をつかむ

ここでは、学校や児童生徒の現状を把握します。把握の方法には、定量的な把握と定性的な把握があります。定量的な把握では、各種アンケートの結果を活用して、児童生徒一人一人の状態とともに、全体的な傾向を把握します。また、定性的な把握では、面談、面接や日常的な観察によって傾向を把握します。

実態把握には、「キャリア・パスポート」を活用することも有効です。

2)目標を立てる

ここでは、目指すべき児童生徒の姿(目標)を明確にします。その際、学校教育目標などの「内部からの視点」と、地域からの期待などの「外部からの視点」の2つの視点をもつようにします。

児童生徒に「何をできるようにさせたいか」という視点で言語化され、検証が可能な表現で設定するなど、できるだけ分かりやすく設定することがポイントです。

3)課題を設定する

ここでは、課題を明確にします。具体的な現状把握と達成の検証が可能な目標設定で明確になった「現状」と「目標」の差を課題として捉えます。その課題を解決するために、最後に指導計画を立案することになります。

4)指導計画を作る

最後に、全体計画と年間指導計画を作成します。次の点を踏まえた計画立案が重要です。

①目標・課題の明示、②重点目標等の設定、③学年間の系統性の確保、④各教科や学校教育全体とのつながり、⑤評価方法の明示、⑥改善策の検討方法、⑦組織等の明確化

全体計画や年間指導計画がしっかり機能するためには、多くの先生方を巻き込んでいくことが大切です。そのためには、中心となる先生が、生徒の成長を想像して楽しみながら計画を立てることが必要だと思います。楽しそうにしている人の周りには自ずと人が集まってくるものですので。

◆Q&A

Q. 学校と社会が連携し、生徒に実践的な学びを提供する成功事例を教えてください

A. 成功している事例に共通するのは、校内のコミュニケーションが取れていることだと思います。そのためには、子どもたちが社会に出て自立するために必要な学びであることが校内で共有できていることが大切です。子どもたちが社会的・職業的に自立するために、どのようなことが必要かなどの価値観が校内で共有できているからこそ、社会との連携も深まっていくものです。まずはそこからはじめることが大切です。

Q. 学校のキャリア教育を単発ではなく計画的に実施するための具体的なアプローチ方法を教えてください

A. 前半のPの4つのステップなどを参考にして、ていねいに計画を立案することが大切です。その上で、学級活動やホームルーム活動などの機会に、今学んでいることが将来を豊かにすることを子どもたちが納得するまで定期的に話し合う機会を設定するとよいでしょう。また、将来の仕事について深く考えることができる「職場体験活動」は、その機会をたくさん提供してくれるでしょう。

Q. キャリア教育は校内のコンセンサスを得ることが重要と思われますが、校内のコンセンサスを得るコツを教えてください

A. 校内のコンセンサスを得ることは大変重要ですが、時間をかけることが必要でしょう。重要なことは、できるところから徐々に進めることだと思います。キャリア教育を進めることで子どもたちの変化や成長が見えてくれば自然に広がっていくものです。また、先生ご自身が楽しそうに進めていることも大切です。繰り返しになりますが、楽しそうに活動している人に人は寄ってくるものですから。

Q. 職場体験活動には地域(事業所等)の協力が欠かせませんが、学校と地域(事業所等)が連携するために必要なことは何でしょうか?

A. 協力していただく事業所の方と顔の見える関係を築くことが鍵となりそうです。体験先の事業所であれば、学校がねらいとしていることは何か、その達成のために協力していただきたいことは何かを伝え、事業所が引き受けた理由や思いを聞くなど、丁寧なコミュニケーションを取ることを大切にしたいです。

まとめ

子どもたちにとって中学校での3年間は人生の通り道です。卒業して何年か後には社会に出ていきます。中学校は発達の段階に合った指導を通して、子どもたちが将来社会的に、そして職業的に自立できるようになることがキャリア教育をする目的となります。各学校においては、目の前の子どもたちの現状を捉え、実態に合った計画を通して、その目的を実現していくことが求められます。

第二部:「私の行き方発見プログラム」2024年度活動報告&2025年度版のご紹介

第二部では、「私の行き方発見プログラム」2024年度活動報告と2025年度版の紹介を行いました。

活動報告では、2024年度初めて実施した「オンライン合同授業」についての紹介、2025年度は、新しく制作したプログラム2の教材の補助動画やプログラム4の先人の言葉の見直しを紹介しました。

受講した先生からは、「キャリア教育への理解が深まり、学びたい意欲が高まった」「明日も頑張ろうと感じられた」といった好評の感想をいただきました。

◆受講した先生の主な感想

- 今まで私の中で漠然としていたキャリア教育について、掴み始めることができ、これからキャリア教育をより学ぼうとする意欲が湧いた。

- 職業的発達段階が学年ごとではないこと、また、好みでの選択から能力での選択は成長段階の階段が上がっているということが整理できました。

- 日頃の教職員研修ではなかなか機会のない文科省の方のお話が聞けたこと、企業と連携を図ったキャリア教育を知ることができたことが大変有意義なものだった。

- 校内で仲間を作る時の資料作りに生かしたい。

- 明日もがんばろう、と感じられた。