本評価の背景と目的

Panasonic NPOサポート ファンドは、2001年の創設以来一貫して、NPO/NGOがより戦略的に社会課題を解決できるよう組織基盤の強化をはかることを支援してきた。第3ステージを迎えた2011年からは、多様で客観的な視点を取り入れて組織全体を見つめ、自己変革に挑戦することを重視して、組織診断を導入するなどのプログラム改変を行ってきた。

組織基盤強化に対する助成は、プログラム助成とは異なり助成の成果が外から見えにくい。そのためパブリックリソース財団では、パナソニック株式会社の委託により2010年から第三者評価を行い、本事業による資金的及び非資金的支援が、助成対象団体の組織基盤の強化、活動の充実による社会課題の解決の促進に与えた影響について検証してきた。

2010年は、2002年から2009年までの8年間にPanasonic NPOサポート ファンドによる助成を受けた112団体を対象とした調査を実施し、同助成事業の第三者評価を行った。その後も毎年評価を行い、2014年からは、第三者の視点をいれた組織診断の有効性についても評価し有効性を確認してきた。

今回の調査では、助成先団体の組織運営力の変化をより詳しく把握するために、これまでのアンケート調査やヒアリングに加え、弊財団が開発した「NPOマネジメント診断シート」(以下、診断シート)を用いて、助成の前と後の比較も行っている。

公益財団法人パブリックリソース財団

チーフ・プログラムオフィサー

田口 由紀絵

評価方法

〈図表2〉にある11団体を対象とし、以下をもとに評価を行った。

① 応募用紙、完了報告書、組織診断報告書の分析

② 助成先団体へのアンケート(対象:11団体)

③ 診断シートを指標群として活用し、助成の前と後の組織運営力を比較(対象:11団体)

④ ヒアリング調査(対象:2団体)

なお、診断シートを指標群として活用した組織運営力の比較については、具体的には、まず団体で運営を中心的に担っている人に、組織基盤強化に取り組む前の組織の状態を思い出しながら診断シートの全155問の質問項目に、自己診断で回答してもらった。同じように、組織の現在(組織基盤強化に取り組んだ後)の状態についても、同じ人に診断シートの質問項目に回答してもらった。

各質問項目に対する回答を、「大変よく当てはまる」は3点、「まあ当てはまる」は2点、「あまり当てはまらない」は1点、「まったく当てはまらない」は0点、というように得点化し、その得点率を指標化して、組織基盤強化に取り組む前と現在(組織基盤強化に取り組んだ後)との比較を行った。得点率は、総合点と、組織能力の分類ごとの点数について、それぞれ最高点を100点として算出した。

診断シートの組織能力の分類と主な指標は、図表1のとおりである。

組織能力の分類 | 主な指標 | |

|---|---|---|

1 | マネジメント | ミッション、社会的ニーズ把握、意思決定、リーダーシップ、ガバナンス、説明責任、リスクマネジメント |

2 | 人材 | スタッフの能力、スタッフマネジメント、リクルーティング、人材育成、ボランティア参加、福利厚生 |

3 | 財務 | 財務管理、資金調達、資金繰り、安定性、収益性 |

4 | プログラム | 事業の強みと弱みの理解、目標の設定、達成、事業の効果 |

5 | 事業開発・マーケティング | 事業の目標設定、社会的背景調査の実施、コンピタンス分析、ターゲット受益者の設定、サービス・商品設計、採算性分析 |

〈図表1〉

本来であれば、助成の開始時に各団体に診断シートに回答してもらい、助成期間終了後1年以上経過した時点で再度同じ診断シートに回答をもらうべきであるが、今回の調査対象団体は開始時(過去)の回答がない。そのため、点数はあくまでも参考値であることを記しておく。また、2時点で回答する負担感等から、回答がそろった団体は7団体となった。

評価対象

今回の調査対象団体は、2014年で全助成期間が終了し、1年以上が経過した11団体〈図表2〉である。

団体名 | 分野 | 区分 |

|---|---|---|

特定非営利活動法人 ホールアース研究所 | 環境 | Ⅰ |

特定非営利活動法人 NPO砂浜美術館 | 環境 | Ⅰ |

特定非営利活動法人 河北潟湖沼研究所 | 環境 | Ⅱ |

特定非営利活動法人 アジア砒素ネットワーク | 環境 | Ⅲ |

特定非営利活動法人 どんぐりネットワーク | 環境 | Ⅲ |

認定特定非営利活動法人 フリー・ザ・チルドレン・ジャパン | 子ども | Ⅰ |

特定非営利活動法人 ホームスタート・ジャパン | 子ども | Ⅰ |

特定非営利活動法人 CAPセンター・JAPAN | 子ども | Ⅰ |

特定非営利活動法人 ちいさいおうち共同保育園 | 子ども | Ⅱ |

特定非営利活動法人 生涯学習サポート兵庫 | 子ども | Ⅱ |

特定非営利活動法人 ママの働き方応援隊 | 子ども | Ⅲ |

〈図表2〉

11団体は、助成期間と内容によって〈図表2〉のように3つに区分される。

区分 | 団体数 | 今回調査対象とした助成期間 |

|---|---|---|

Ⅰ:組織診断と2年間の組織基盤強化 | 5団体 | 2012年1月~2014年6月 |

Ⅱ:組織診断と1年間の組織基盤強化 | 3団体 | 2013年1月~2014年6月 |

Ⅲ:組織診断と組織基盤強化(合計で1年間) | 3団体 | 2014年1月~2014年12月 |

〈図表3〉

評価結果

1年、あるいは2年度3年度にわたる、組織基盤強化事業の取り組みにより、助成前に抱えていた課題が11団体の平均で81.8%解決し、組織運営力が平均1.3倍に向上した。また、受益者数が助成前に比べて平均で5.78倍となるなど、主要事業のアウトカムが拡大していることが確認できた。

本レポートでは、次の3つの視点に沿って評価結果の概要を報告する。

1)助成団体の組織基盤がどのように強化されたか

2)助成団体の組織能力がどのように強化されたか

3)助成団体における主要事業のアウトカムがどのように拡大したか

なお、助成事業の実施期間によって、助成団体における組織基盤の強化やアウトカムの拡大に差が出るかどうかは、サンプル数が全体で11団体と小さく確認ができなかった。

1)助成団体の組織基盤がどのように強化されたか

アンケート調査の結果によると、2014年度に助成期間を終えた団体の約8割で組織運営上の課題が解決し、財政基盤が強化され、会員数・スタッフ数が拡大した。また、組織診断は組織基盤強化を行う上で有効にはたらいた。

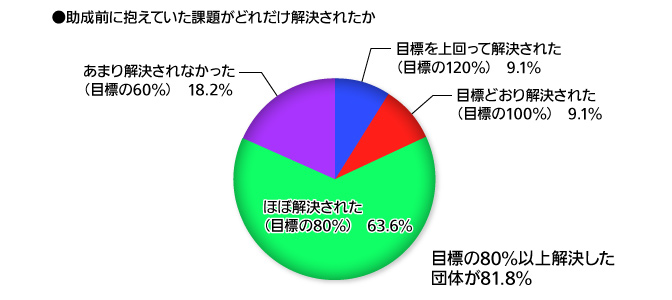

【助成前に抱えていた課題が平均81.8%解決】

組織運営上の課題の解決の度合いを自己評価で聞いたところ、平均して目標の81.8%が解決された。11団体のうち9団体が、目標を上回って解決(目標の120%)、目標どおり解決(目標の100%)あるいは、ほぼ解決(目標の80%)と答えた。

【総収入額が増加した】

助成実施前の総収入額に対する、最新の決算の総収入額は、11団体を平均すると21.3%増加した。特に自主事業収入の伸びが大きく、41.9%の増加率となった。

助成最終年 | 現在 | ||||

|---|---|---|---|---|---|

増加率 | n | 増加率 | n | ||

総収入額 | 14.8% | 11 | 21.3% | 11 | |

内訳 | 会費 | -22.9% | 11 | -32.2% | 11 |

寄付 | 48.4% | 11 | 12.5% | 11 | |

助成金・補助金等 | 1.3% | 11 | 37.0% | 11 | |

事業収入(委託費) | 10.1% | 6 | 14.6% | 5 | |

事業収入(自主事業) | 51.5% | 10 | 41.9% | 10 | |

総支出額 | 17.5% | 11 | 18.6% | 11 | |

〈図表4〉

また、財政が「大いに安定した」「ある程度安定した」と答えたのは11団体中7団体であった。「大いに安定した」と答えたのは2団体で、いずれも総収入が助成実施前の1.8倍に拡大した。1団体は自主事業収入が大きく伸び、もう1団体は認可保育園になったことで助成金・補助金が大きく伸びた。

【財源が多様化した】

財源の多様化については、4団体が「大いに多様化した」、6団体が「ある程度多様化した」と回答した。助成金・補助金・委託収入の合計が収入の94%を占めていた団体では、それが77%に減り、かわりに自主事業収入が拡大した。寄付金収入が4.2倍になった団体もあった。

大いに多様化した | ある程度多様化した | 全く変わらなかった | ||||

|---|---|---|---|---|---|---|

全体 | 4 | 36.4% | 6 | 54.5% | 1 | 9.1% |

環境分野 | 2 | 40.0% | 2 | 40.0% | 1 | 20.0% |

子ども分野 | 2 | 33.3% | 4 | 66.7% | 0 | 0.0% |

〈図表5〉

【会員数が拡大した】

助成実施前と比べ、会員の増加率は平均で21.6%だった。正会員が25人から100人に拡大したり、賛助会員が30名から100名に拡大したり、団体会員が33団体から83団体に拡大したりといった変化があった。

【スタッフ数が拡大した】

助成実施前に対する現在の各団体の有給、無給を合わせたスタッフ数の増加率の平均は、13.9%だった。ボランティアの増加率は28.2%だった。

増加率 | n | |

|---|---|---|

有給・常勤スタッフ | 6.2% | 10 |

有給・非常勤スタッフ(パートタイマーなど) | 10.4% | 10 |

有給計 | 13.0% | 11 |

無給・常勤スタッフ | 0.0% | 1 |

無給・非常勤スタッフ | 100.0% | 1 |

無給計 | 41.4% | 2 |

スタッフ計 | 13.9% | 11 |

上記以外のボランティア | 28.2% | 6 |

〈図表6〉

【組織診断が有効にはたらいた】

調査の対象となった11団体のうち4団体が、組織診断を行うことにより、「取り組むべき課題が当初とかなり変わった」と答えた。この4団体は、組織基盤強化に取り組むことによって少なくとも課題の80%が解決したとしており、そのうちの2団体はそれぞれ100%、120%解決したと答えている。組織診断を行うことで見えていなかった根本原因が明らかになり、課題解決に役立ったといえる。

また、組織診断に取り組むことが、組織基盤の強化に役立った。例えば理事会の組織運営に対するコミットメントの高まりについて、5団体が「非常に高まった」と答えている。事務局スタッフにおけるビジョンの共有については、6団体が「非常に役立った」、5団体が「多少は役立った」と答えており、11団体すべてで役立っていた。

①理事会の組織運営に対するコミットメントの高まり

非常に役立った | 多少は役立った | 特に影響はなかった | 無回答 | |||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

全体 | 5 | 45.5% | 3 | 27.3% | 1 | 9.1% | 2 | 18.2% |

環境分野 | 3 | 60.0% | 1 | 20.0% | 0 | 0.0% | 1 | 20.0% |

子ども分野 | 2 | 33.3% | 2 | 33.3% | 1 | 16.7% | 1 | 16.7% |

〈図表7〉

②事務局スタッフにおけるビジョンの共有

非常に役立った | 多少は役立った | 特に影響はなかった | 無回答 | |||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

全体 | 6 | 54.5% | 5 | 45.5% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |

環境分野 | 3 | 60.0% | 2 | 40.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |

子ども分野 | 3 | 50.0% | 3 | 50.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |

〈図表8〉

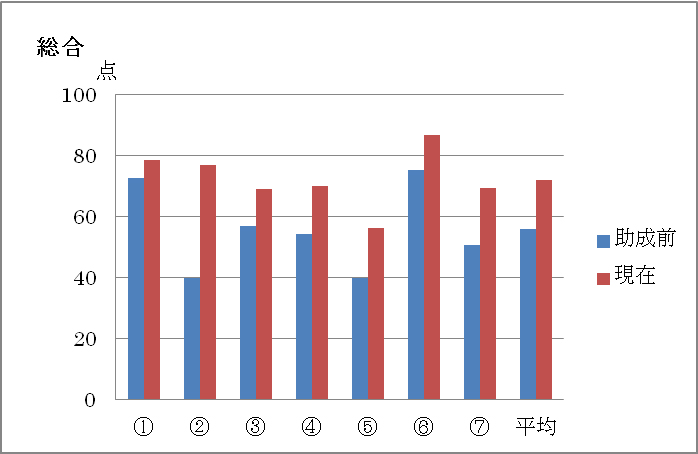

2)助成団体の組織能力がどのように強化されたか

診断シートを用いて、助成の前と後(現在)との、組織運営力を比較した。回答のあった7団体の組織運営力は、平均して54.8点から70.7点に、約1.3倍に上昇した。

〈図表9〉

変化が最も顕著だった団体(②)は、助成前が39.9点であったのに対し、現在は76.9点と、2倍近く上昇した。同団体では、助成前の2011年から現在(2016年)までの間に、財政規模が1.8倍、会員数が1.4倍、スタッフ数が1.3倍、ボランティア数が2.3倍に拡大している。ヒアリングした結果、組織基盤が大幅に強化された理由については、以下のとおりであった。

- 助成前はメンバーが固定化して組織が硬直しており「このままでは消滅する」という危機感を持って助成事業に取り組んだ

- 質の高い理事がそろっていて意識が高く、やるとなったら助力を得ることが出来た

- 助成事業(特に組織診断)を通してスタッフの育成ができた

- 組織診断を通じて運営ノウハウを知ることができた

3)助成団体における主要事業のアウトカムがどのように拡大したか

組織基盤の強化に取り組んだ結果、主要事業のアウトカムがどれくらい増大したかについて、(ア)受益者の拡大、(イ)社会的課題の解決への影響、(ウ)社会の意識の変化に与えた影響、(エ)政策への影響、(オ)他団体や企業への影響、の5つの指標を用いて確認した。11団体中10団体(91%)が、少なくとも1つ以上の項目について改善・向上がはかられたと回答した。以下に、主なポイントを挙げる。

【受益対象者が拡大した】

11団体中9団体で、助成後に受益対象が拡大し、受益者数は助成前に比べて平均5.78倍となった。例えば「ホームスタート・ジャパン」は家庭訪問支援を受けた子どもの数が約15倍になった。子どもや親を直接の受益者とする事業に取り組む子ども分野の団体では受益者の大幅な拡大が見られた。また、「河北潟湖沼研究所」では、有機栽培米である「生きもの元気米」の実施面積が0m2から19,344m2に拡大した。

【政策に影響を与えた】

「アジア砒素ネットワーク」が宮崎県との協働事業が実施されるようになったと回答。「河北潟湖沼研究所」は石川県の河北潟の環境政策についての考え方を変えた。「ママの働き方応援隊」では、理事長の講演会依頼などが増え、行政に影響を与えた。「ホームスタート・ジャパン」は、6県におけるホームスタートの普及事業化や市町村レベルでの事業化をあげ、さらに厚生労働省がホームスタート事業を機能強化に資する交付金活用可能対象事業と例示したと回答した。

なお、ヒアリング調査では、各団体の事業目標に照らし合わせた成果指標についても確認した。

「河北潟湖沼研究所」では、「湖沼の再生(流域の健全化)」「河北潟を守り活かす地域づくり」「地域経済の活性化」という目標の到達度を測る指標として、湖沼の水質や、植生の群落の面積、生きものの出現状況などを設定し、定期的に計測している。

「ママの働き方応援隊」では、当団体の事業に参加した「ママ」のほぼ全員が、その後も自分なりに働き続けていることが最大のアウトカムである。また、事業の目標としている「事業に参加した母親の変化」や、「赤ちゃんから学んだ小中学生の変化」を測る指標として、母親の育児うつの解消や、小中学生の自己肯定感への影響等を設定し、大学と連携して調査を行っているところである。

おわりに

【評価における今後の課題】

今回、診断シートを用いた組織運営力の助成前と後との比較を行ったことで、助成先団体の組織運営上の変化をより明確に把握することができた。一方で、事業のアウトカムや、事業により生じた社会的変化(インパクト)については、例えば受益者数の拡大といった共通の指標で測ることを試みたが、各団体におけるアウトカムについては十分把握できたとはいえない。

今後、助成先団体における事業アウトカムを把握するためには、それぞれの団体の事業目標に沿った成果のロジック(ロジックモデル、あるいはセオリーオブチェンジ)をふまえた上で指標を設定し、データ収集を行っていく必要があるだろう。また、水質や植生、いきものの出現率といった指標については、変化が長期的に生じるものである。より長いスパンで確認していくことが望ましい。

【これから組織基盤強化に取り組む団体へのメッセージ】

最後に、これから助成事業に取り組む団体のメッセージとして記されたコメントも、本プログラムの有効性を語っている。以下に一部を紹介する。

〇組織診断を経て課題を設定するという手法を経験すると、それを意識してその後も事業を進めることが出来ます。それが成果につながる

と実感しています。

〇自分たちの活動への熱い思いを忘れずに、あきらめずに行動すれば、必ず道は開けます!

〇やれば成果が出ます。頑張ってください。