2023年 Panasonic NPO/NGOサポートファンド for SDGs

フォローアップ調査レポート

本フォローアップ調査の目的

Panasonic NPO/NGOサポートファンドfor SDGsでは、組織基盤強化助成の中長期的な成果を把握するために、助成期間が終了してから1年半が経過したタイミングでフォローアップ調査を行っている。2023年は、2021年に助成期間を終えた13団体(海外8団体、国内5団体)を対象にアンケート調査を行い、そのうちの4団体にヒアリングを実施した。

合同会社 コドソシ

代表 田口由紀絵 氏

調査結果(サマリー)

- 助成先団体が組織基盤強化に取り組むことで、活動の対象となる人々が抱える課題の解決が進んだり、社会の意識に変化を与えたりするなど、貧困の解消に役立っている

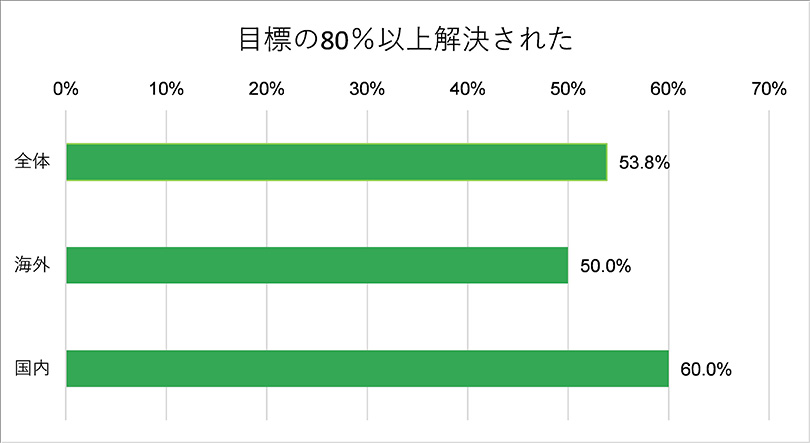

- 組織課題が解決されたのは53.8%

- 海外助成では、海外の現地事務所の自立化を実現したり、財源の多様化への道を歩き始めたりといった成功例があった

- 国内助成では、自主財源の開拓や、白書の作成などによりスタッフの能力が高まったり、中長期的な組織の方向性を定めたりといった成功例があった

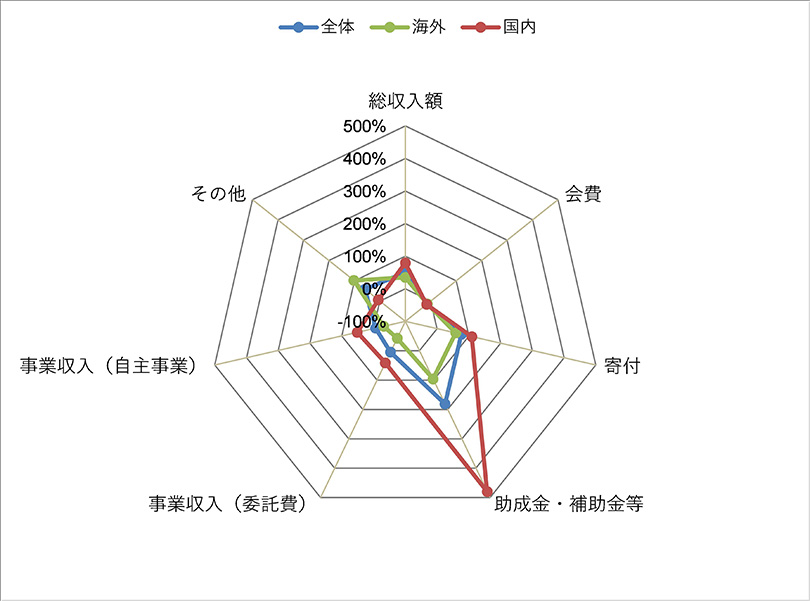

- 助成前と直近の経常収入は、海外も国内も伸びており、特に国内助成の助成金・補助金の増加率が高かった

調査対象

2021年に助成期間を終了した、以下の13団体

団体 | 分野 | 助成内容 | 助成年数 |

|---|---|---|---|

認定特定非営利活動法人 AMDA社会開発機構 | 海外 | 2019 基盤強化 | 2年 |

認定特定非営利活動法人 アジアキリスト教教育基金 | 海外 | 2020 組織診断 | 2年 |

特定非営利活動法人 Accept International | 海外 | 2020 組織診断 | 2年 |

特定非営利活動法人 ルワンダの教育を考える会 | 海外 | 2021 組織診断 | 1年 |

特定非営利活動法人 エファジャパン | 海外 | 2021 組織診断 | 1年 |

公益財団法人 CIESF | 海外 | 2021 組織診断 | 1年 |

認定特定非営利活動法人 幼い難民を考える会 | 海外 | 2021 基盤強化 | 1年 |

認定特定非営利活動法人 テラ・ルネッサンス | 海外 | 2021 基盤強化 | 1年 |

特定非営利活動法人 あきた結いネット | 国内 | 2019 組織診断 | 3年 |

認定特定非営利活動法人 豊島子どもWAKUWAKUネットワーク | 国内 | 2020 組織診断 | 2年 |

認定特定非営利活動法人 虹色ダイバーシティ | 国内 | 2020 組織診断 | 2年 |

認定特定非営利活動法人 3keys | 国内 | 2020 基盤強化 | 2年 |

認定特定非営利活動法人 フリー・ザ・チルドレン・ジャパン | 国内 | 2021 組織診断 | 1年 |

調査方法

- 資料分析

→応募申請書、完了報告書等の分析 - アンケート調査

→WEBによるアンケート調査(2023年10月実施。回答率100%) - ヒアリング調査

→過去にフォローアップ調査でヒアリングを行ったことのない団体から、海外助成・国内助成それぞれ2団体を選び、合計4団体にヒアリング調査を行った(2023年11月実施。)

調査結果(詳細)

【助成先団体が組織基盤強化に取り組むことで、活動の対象となる人々が抱える課題の解決が進んだり、社会の意識に変化を与えたりするなど、貧困の解消に役立っている】

アンケートで、貧困の解消のために普段の活動で最も重点を置いている取り組みについて聞いたところ、最も多い6団体が「貧困や、貧困に陥るリスクのある人の支援」に最も重点を置いていると答えた。「貧困解消に向けて地域で支える仕組みの構築」や「社会の人々の意識を変えるための活動」に重点を置いている団体もあり、貧困解消に向けて多様なアプローチがとられている。

| 全体 | 海外 | 国内 | ||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 貧困や、貧困に陥るリスクのある人を支援している | 6 | 46.2% | 4 | 50.0% | 2 | 40.0% |

| 貧困や貧困に陥るリスクのある人を、地域で支える仕組みを作っている | 3 | 23.1% | 2 | 25.0% | 1 | 20.0% |

| 社会の人々の意識を変えることに取り組んでいる | 2 | 15.4% | 0 | 0.0% | 2 | 40.0% |

| 政策提言に取り組んでいる | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |

| その他 | 2 | 15.4% | 2 | 25.0% | 0 | 0.0% |

また、組織基盤強化の取り組みが、貧困の解消に役立っているかを聞いたところ、「大いに役立っている」または「まあ役に立っている」をあわせると、全体の85%が役立っていると答えた。

| 全体 | 海外 | 国内 | ||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 大いに役に立っている | 5 | 38.5% | 2 | 25.0% | 3 | 60.0% |

| まあ役に立っている | 6 | 46.2% | 4 | 50.0% | 2 | 40.0% |

| あまり役に立っていないが、これから役に立っていくと思う | 2 | 15.4% | 2 | 25.0% | 0 | 0.0% |

| あまり役に立っていない | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |

| 組織基盤強化の取り組みと、貧困や孤立の解消には全く関連がない | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |

組織基盤強化の取り組みは貧困の解消にどのように役立っているかを複数回答で聞いたところ、「最終受益者が抱える課題の解決が進んだ(質の向上)」と、「社会の意識に変化を与えることができた」と回答した団体が最も多かった。

| 全体(11) | 海外(6) | 国内(5) | ||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| (ア)より多くの最終受益者にサービスを届けられるようになった(量の拡大) | 2 | 18.2% | 1 | 16.7% | 1 | 20.0% |

| (イ)最終受益者が抱える課題の解決が進んだ(質の向上) | 5 | 45.5% | 3 | 50.0% | 2 | 40.0% |

| (ウ)社会の意識(世論、地域コミュニティ、ある年齢層やグループの人たち、ステークホルダーなどの意識、認識、意見など)に変化を与えることができた | 5 | 45.5% | 2 | 33.3% | 3 | 60.0% |

| (エ)政策(国際機関、官公庁、地方自治体、シンクタンク、大学等の策定する政策)に影響を与えることができた | 1 | 9.1% | 0 | 0.0% | 1 | 20.0% |

| (オ)行政や地域の他団体、企業などの行動に影響を与えることで、課題解決が選んだ(進みつつある) | 2 | 18.2% | 1 | 16.7% | 1 | 20.0% |

| (カ)行政や地域の他団体、企業などとの連携が広がることで、課題解決が進んだ(進みつつある) | 1 | 9.1% | 1 | 16.7% | 0 | 0.0% |

| その他 | 2 | 18.2% | 2 | 33.3% | 0 | 0.0% |

活動の最終受益者はだれで、どのような課題を抱えているかを聞いたところ、海外も国内も多様であり、貧困に陥る原因にアプローチしている活動が多くみられた。

【海外助成】

| 活動の最終受益者 | 抱えている課題 |

|---|---|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

【国内助成】

| 活動の最終受益者 | 抱えている課題 |

|---|---|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

【組織課題が解決されたのは53.8%】

組織基盤強化に取り組むことによって、課題が目標の80%以上解決されたと回答した団体は、前回(52.4%)とほぼ変わらない53.8%であった。

【海外助成では、海外の現地事務所の自立化を実現したり、財源の多様化への道を歩き始めたりといった成功例があった】

「幼い難民を考える会」(助成期間1年、課題の解決度120%)では、カンボジアで毎年いくつかの幼稚園を開設し、4年後にローカル主体に移行するという事業を行ってきた。現地の自立化をめざして現地スタッフの強化に取り組み、自立化が実現しそうとのことである。カンボジア人が伴走支援することで、現地スタッフのコミットメントが高まったことが成功の大きな要因だとしている。

「エファジャパン」(助成期間1年、課題の解決度100%)では、ひとつの財源から脱却し、財源を多様化するために、事務局と役員とで構成されるタスクフォースチームで、ミッション・ビジョン・バリュー、およびセオリーオブチェンジの作成から取り組んだ。これまで中期計画を作成したことはなかったが、新たな事務局メンバーを迎え、インパクト重視の活動に変えて財源開拓の計画を立てることができた。

「Accept International」(助成期間2年、課題の解決度100%)では、組織基盤の改善の優先順位を上げ、組織内部の充実に向けて具体的なプランを立てて実行することで、寄付金を大幅に増加させることができ、応募時に約1千4百万円だった財政規模が、直近では約1億3千万円と、約10倍に拡大した。

「AMDA社会開発機構」(助成期間2年、課題の解決度120%)では、年間の広報・ファンドレイジングという大きなPDCAサイクルを効率的にまわすことが定着し、ウェブサイト閲覧者数、およびインターネット寄付、マンスリーサポーター数が増加した。応募時に約1千4百万円だった寄付金が、直近では約5千4百万円に増加した。

他の4団体は「あまり解決されなかった(60%)」と回答しており、時間が足りなかったというコメントが多かった。

【国内助成では、自主財源の開拓や、白書の作成などによりスタッフの能力が高まったり、中長期的な組織の方向性を定めたりといった成功例があった】

「フリー・ザ・チルドレン・ジャパン」(助成期間1年、課題の解決度100%)では、長年検討してきた国内の子ども支援について、腰を据えてしっかり議論し、方向性を見出すことができた。助成期間中に外部環境の大きな変化が起きたが、冷静に議論することができた。

「豊島子どもWAKUWAKUネットワーク」(助成期間2年、課題の解決度80%)では、組織診断を経て、ミッション・ビジョンを明確にし、組織としてのPDCAを回すようになり、アドホックな組織が、組織としての力を発揮できるようになってきた。

「あきた結いネット」(助成期間3年、課題の解決度120%)では、制度事業を行いつつ、社会的なニーズに応えていくための自主財源の開拓に本気で取り組むことで、スタッフが成長した。また、団体が受けた相談の蓄積をデータで発信し取材を受けるようになるなど、一定の社会的評価を得られるようになった。

他の2団体は「あまり解決されなかった(60%)」と回答しているが、当初想定したスピードで目標に到達しなかったためであり、組織の土台はつくることができたとしている。

【助成前と直近の経常収入は、海外も国内も伸びており、特に国内助成の助成金・補助金の増加率が高かった】

助成前と直近の経常収入の総収入と、その内訳を比較したところ、海外も国内も増加率がそれぞれ35.2%、79.6%と伸びていた。特に、国内助成の「助成金・補助金」の増加率が479.5%と突出しており、日本において貧困に関する助成金や補助金が全体的に拡大しているためと思われる。組織基盤強化に取り組んだことで、これまでより大きな金額で事業を行っていく力を備えることができたことがうかがえる。

まとめ

海外助成も国内助成も、組織基盤強化の取り組みテーマは様々であった。また、1年間の組織診断で組織課題の解決をはかることができた団体もあれば、2年間の組織診断+基盤強化の取り組みでも時間が足りなかったとする団体もあった。

前回調査時には、応募時の活動年数が長い団体ほど組織に変化が起こりにくい傾向がみられたが、今回の調査では、活動年数が長い団体でもサポートファンドを活用して組織基盤強化を行い、組織変革を進められたケースがあった。組織基盤強化の成否を分ける要因は多様であり、今後の調査で引き続き傾向を探っていきたい。

これから取り組む団体へのメッセージ

今後、助成事業に取り組む団体へのメッセージを紹介する。

【海外】

- 世界の課題に取り組む尊い活動を継続させるためには、組織運営基盤がしっかり整っていることが必須前提です。この土台形成にじっくり取り組むことができる足掛かりがサポートファンドの存在だと思います。課題を明らかにして組織を醸成することはエネルギーの要ることですが、組織にとって健全な運営を見つめる機会をいただきました。

- 第三者の目で客観的に評価、アドバイスいただけることで団体の強みに気づき、また目標を明確にすることでスタッフ同士の連携もスムーズになると思います。

- 団体が1つ前に進むための大きな後押しとなる取り組みです。ぜひチャンレンジしてください!

【国内】

- 1年1年の取り組みを丁寧に行うことで、着実に組織のプラスになります。課題に向き合うことは大変なことではありますが、その後の飛躍が必ずあると信じて頑張って取り組んでいただけたらと思います。

- 組織基盤強化は、組織を長く永続的に進めていくにあたって非常に重要なことだと感じました。組織のメンテナンスをしていくことで、組織に働く人達も安心して活動に取り組むことができるようになり、それが受益者の最善の利益につながると思います。

- 日本型DBS等でも議論されているように、NPO活動であっても、コンプライアンスや組織基盤強化は必須事項になってきました。そういった社会の流れを支えてくれる助成金はなかなかなく、組織基盤強化はNPOの自助に委ねられており、もともと資産がある団体や東京など資金調達しやすい団体と、そうでない団体・エリアでの格差が広がってきており、NPOにおいても資本主義・中央集権的な構造が目立つようになってきたと感じています。そんな中で、本助成金は非常に有難い助成金だと思いますので、是非活用して、みんなでよりよい社会作りを目指していけたら心強いです。みんなで頑張りましょう

- なかなか団体として、立ち止まって考える機会を自分達で設けるのは難しいかと思います。サポートファンドを活用して、今一度自分達の立ち位置・状況・方向性など振り返ってみてはどうでしょうか。

- コンサルティングを受け、第三者の意見を聞くことで団体のことを俯瞰して捉えることができると思います。