社会を変える自分でありたいーー。そう決断できる

自分に育ててくれた、日本への恩返しがしたい。

社会を変える自分でありたいーー。そう決断できる

自分に育ててくれた、日本への恩返しがしたい。

○危蘇昊(き・そこう)さん

国籍:中華人民共和国

現在の居住国と職種:日本 コンサルティング企業

2012年認定→東京大学大学院(工学系研究科 化学システム工学専攻)→2015年、修士課程修了後、日本で外資系化学メーカーに就職し、リチウムイオン電池の材料開発に従事→2019年、総合コンサルティング多国籍企業の日本法人に転職。国内企業のDX支援を行っている

危蘇昊さんは、パナソニック スカラシップ奨学生として過ごした学生時代には日本全国を旅行し、多くの街を見聞しました。東京や大阪などの都会では「便利さ」「快適さ」に感心し、一方で地方の「田舎」では、地域の持つ多様性や自然の豊かさを知り、日本で暮らすことを選択。現在は、日本企業の課題解決を支援するコンサルティング業務に従事しています。人生の岐路で自分を変える大きな決断をした危さんが、自分の選択は正しかったと自信を持って言えるのは、パナソニック スカラシップだからこそ得られた留学生時代の“もうひとつの学び”から得たさまざまな「財産」があったからでした。

パナソニック スカラシップによる日本留学だから得られた人との出会い

危さんは、中国北京大学で応用化学を学んでいました。応用化学とは、ものづくりのための化学の基礎を学び、それを応用するための知識・技術を習得する学問です。リチウムイオン電池を主に研究していた危さんは、さらなる学びのため海外留学を志すと迷わず日本へ行くことを選んだそうです。

「当時の中国から見て、化学の分野で先行している国は米国か日本でした。でも私は日本一択。日本には距離的な近さに加え、もともと個人的な興味・関心もあった上“海外留学”への不安よりも“学びやすさ”が期待できたからです。また、大学の研究室には、パナソニック スカラシップのアルムナイ(スカラシップで学んだ卒業生)の先輩が2人いて、その経験を聞き、日本への興味や期待がさらに高まっていたこともあり、留学先は日本、そのためのパナソニック スカラシップへの応募を迷わず決めました」

「迷わない」ことの背景には危さん自身の冷静な判断の積み重ねもありました。危さんのパナソニック スカラシップの認定は2012年。前年の東日本大震災の被害の大きさは、中国国内でも大きな関心事でした。家族は危さんの日本留学を心配したそうです。しかし危さんは、日本の報道をリサーチし、正確な情報を集め、自らの知識で検証し問題ないと判断。留学に向けた日本語の学習は、その後の大学院受験も見据えて過去問題の検証まで念入りに行いました。留学受け入れ先も自身も経験していたリチウムイオン電池の材料研究と同じ分野に取り組んでいた東京大学の研究室を選び、着々と準備を重ねていきます。

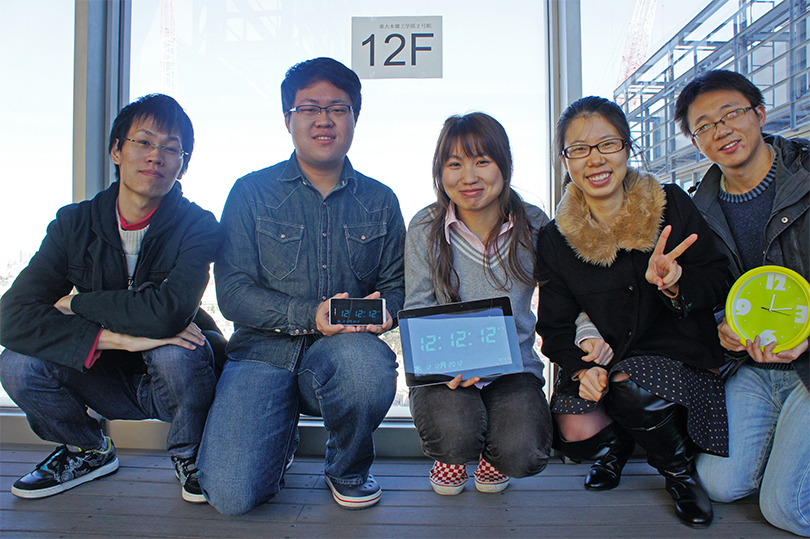

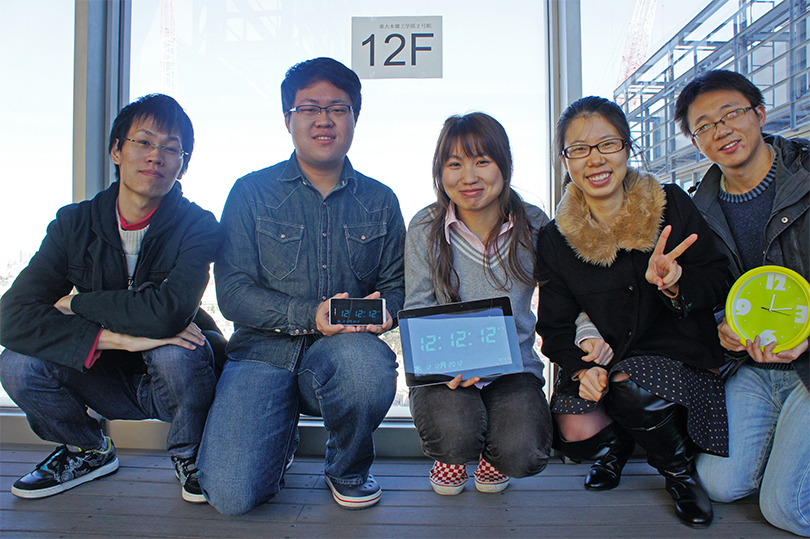

2012年12月12日 東京大学工学部2号館12階にて

来日1年目の私の発想で中国出身のパナソニック スカラシップの5人が集まりました。今から振り返ると貴重な1枚になりました。

「パナソニック スカラシップはすでに長い実績を持つ制度で、認定いただいた後はきめ細かなガイドが用意され、渡航の手続きから在留資格の取得までスムーズに進めることができました。当時の手間や苦労を覚えていないほどです。日本での生活も、生活費も含めた奨学金支援により勉強に専念することができ、今振り返ると、学生時代にアルバイトを経験しなかったことを残念に思うほどです」

危さんは、パナソニック スカラシップによる留学だったからこその経験が、今の自分に大きく影響していると言います。「アルバイトをしない」ことは、学びに十分な時間を持てることに加え、海外生活での経験を豊かにし、国際感覚を磨き、異文化理解を深めることにつながったと実感しているそうです。

「学費の支援を受けている留学生でも、アルバイトをする時間に追われ、人との交流する機会が得られないと自分の世界に閉じこもり、視野や見聞を広げられないまま留学を終えてしまうことがあります。私は自分に与えられた時間を使い、日本国内を旅行しました。東京の都市としての規模や便利さだけでなく、地方の多様性や自然の豊かさも大きな刺激でした。興味はつきることなく、47都道府県を旅で制覇しています。時には、パナソニック スカラシップの奨学生仲間と一緒に旅をすることもありました。外国で異なる国の出身者が交友し、学びと成長、発見や理解を共有する。学生時代の日本人も含めたさまざまな人との交流の経験が、私に学んだことをどう社会貢献に活かすかを考える機会を与えてくれました」

新たな道へ進む決断を後押ししてくれた留学経験という財産

危さんの将来展望は、ものづくりの知識と経験を社会に役立てる人材になることでした。さらに自分をみがくための海外での生活や経験、リチウムイオン電池の研究開発を続けるため、日本での就職を選んだ危さんですが、大きな転機が訪れます。

「リチウムイオン電池の研究には、中国にいた頃から10年もの実績がありました。もっと続けたいと思っていましたが、それは、ものづくりで社会に貢献したいという夢を強く持っていたからです。しかし外資系の会社ということもあり、専門の職能に特化した狭い分野での研究開発に専従することに限界を感じるようになりました。違う立場からものづくりを支援し、幅広い課題解決に関わる方が社会にインパクトを与えることができるのではないか。日々、そう考え、やがてコンサルティングの道へ進むことを決意しました」

危さんが日本留学を決めた時以上に、周囲の人たちは心配したそうです。積み重ねたキャリアを捨てるのは「もったいない」という周囲の声は、危さん自身も何度も考え悩んだことでした。

「しかし、自分はもっといろいろなことがしたい。そのためには道を変える、自分を変える必要があると決心しました。実際には、多くの人に相談しました。留学で出会った人、先輩、実際にコンサルティングの仕事に就いている人……。パナソニック スカラシップのアルムナイの方々を含め、わずかな面識しかないのに親身に相談にのってくれました。あらためて、日本での留学経験は、私に多くの財産を与えてくれたことを実感しました。変わることを決断するのは、“もったいない”ことではなく、私の経験と知識を生かす生き方を選ぶ正しい選択なのだと確信できました」

日本留学の経験が今の自分をつくっている

ものづくりからコンサルティングへ。危さんの生活は一変しました。自身の研究に向き合う日々は、他者の悩みに向き合う日々へと変わったのです。さらに外資系の企業では事務的なやりとり程度の日本語会話で十分でしたが、日本企業をクライアントにコンサルティングをするには、多様で高度な会話能力と、多くの敬語を使いこなす必要がありました。最初の1年は、そうした日本独特のビジネス会話に苦労したそうです。

「でも、私には技術的な知識があります。コンサルティングは主に日本企業の課題であるDXの支援です。最初は、敬語に加え、多様な日本企業独特の課題を理解することに苦労しました。けれど、ここでもパナソニック スカラシップ奨学生だからこその経験が生かされました。多国籍な環境で培った多様性への対応力。さらに勉強以外にも、奨学生を対象にしたさまざまな交流や体験イベントで得た日本社会への理解が私に知らず知らずのうちに“聞く耳”を育てていたのです。日本の地域の多様性、伝統的な仕事の文化、世代間で異なる考え方などさまざまな違いを知っていることが私の強みとなったのです」

2022年10月22日 奈良県大台ケ原大蛇嵓

来日11年目、関西移住8年目、関西の魅力を再発見する旅をしました。

これからも日本の企業のDX支援に努めたいという危さん。その思いのもとにあるのは、日本で学んだことへの恩返しだと言います。

「私が日本留学を決意したのは、化学の分野で日本が米国と肩を並べる技術を持っていたからです。その技術が私を社会貢献が担える人材にしてくれました。日本で暮らすことで、今、この社会全体がDXという緊急の課題に直面している。その解決に加わり、日本の社会を良くすることに自分を役立てたい。そういう存在としてこれからも日本で生活していきたいと思っています」

そしてその恩返しの気持ちは、日本の社会だけでなく、自分と同じように日本に留学した人や、日本で学びたいと思っている人たちにも向けていきたいそうです。

「私がパナソニック スカラシップで得たものにはいろいろありますが、特徴的なものに“勉強以外の学び”があると思います。アルバイトをせずにすんだことで得られた時間の余裕のお陰で、勉強に専念できるのはもちろん、人と出会い、その人たちと一緒に見聞を広げ、さまざまな体験ができました。その経験があったからこそ、視野を広げ、考え、世の中の役に立つ自分をイメージすることができました。パナソニック スカラシップの社会体験では、畑でキャベツの収穫をしたこともあります。それが今の日本の農業を現場目線で理解できる視野につながっています。ムダなことは何もなかったのです。今の若い人たちにも、海外留学という貴重な経験、時間を大切にできる環境が必要です。そのための支援に役立つ機会があれば取り組みたいですね。コンサルティングへ転身する際に私の背中を押してくれたアルムナイの先輩たちのように。そうした“つなぐ役割”を意識することも、パナソニック スカラシップから得た大きな財産の1つかもしれませんね」

○危蘇昊(き・そこう)さん

国籍:中華人民共和国

現在の居住国と職種:日本 コンサルティング企業

2012年認定→東京大学大学院(工学系研究科 化学システム工学専攻)→2015年、修士課程修了後、日本で外資系化学メーカーに就職し、リチウムイオン電池の材料開発に従事→2019年、総合コンサルティング多国籍企業の日本法人に転職。国内企業のDX支援を行っている

危蘇昊さんは、パナソニック スカラシップ奨学生として過ごした学生時代には日本全国を旅行し、多くの街を見聞しました。東京や大阪などの都会では「便利さ」「快適さ」に感心し、一方で地方の「田舎」では、地域の持つ多様性や自然の豊かさを知り、日本で暮らすことを選択。現在は、日本企業の課題解決を支援するコンサルティング業務に従事しています。人生の岐路で自分を変える大きな決断をした危さんが、自分の選択は正しかったと自信を持って言えるのは、パナソニック スカラシップだからこそ得られた留学生時代の“もうひとつの学び”から得たさまざまな「財産」があったからでした。

パナソニック スカラシップによる日本留学だから得られた人との出会い

危さんは、中国北京大学で応用化学を学んでいました。応用化学とは、ものづくりのための化学の基礎を学び、それを応用するための知識・技術を習得する学問です。リチウムイオン電池を主に研究していた危さんは、さらなる学びのため海外留学を志すと迷わず日本へ行くことを選んだそうです。

「当時の中国から見て、化学の分野で先行している国は米国か日本でした。でも私は日本一択。日本には距離的な近さに加え、もともと個人的な興味・関心もあった上“海外留学”への不安よりも“学びやすさ”が期待できたからです。また、大学の研究室には、パナソニック スカラシップのアルムナイ(スカラシップで学んだ卒業生)の先輩が2人いて、その経験を聞き、日本への興味や期待がさらに高まっていたこともあり、留学先は日本、そのためのパナソニック スカラシップへの応募を迷わず決めました」

「迷わない」ことの背景には危さん自身の冷静な判断の積み重ねもありました。危さんのパナソニック スカラシップの認定は2012年。前年の東日本大震災の被害の大きさは、中国国内でも大きな関心事でした。家族は危さんの日本留学を心配したそうです。しかし危さんは、日本の報道をリサーチし、正確な情報を集め、自らの知識で検証し問題ないと判断。留学に向けた日本語の学習は、その後の大学院受験も見据えて過去問題の検証まで念入りに行いました。留学受け入れ先も自身も経験していたリチウムイオン電池の材料研究と同じ分野に取り組んでいた東京大学の研究室を選び、着々と準備を重ねていきます。

2012年12月12日 東京大学工学部2号館12階にて

来日1年目の私の発想で中国出身のパナソニック スカラシップの5人が集まりました。今から振り返ると貴重な1枚になりました。

「パナソニック スカラシップはすでに長い実績を持つ制度で、認定いただいた後はきめ細かなガイドが用意され、渡航の手続きから在留資格の取得までスムーズに進めることができました。当時の手間や苦労を覚えていないほどです。日本での生活も、生活費も含めた奨学金支援により勉強に専念することができ、今振り返ると、学生時代にアルバイトを経験しなかったことを残念に思うほどです」

危さんは、パナソニック スカラシップによる留学だったからこその経験が、今の自分に大きく影響していると言います。「アルバイトをしない」ことは、学びに十分な時間を持てることに加え、海外生活での経験を豊かにし、国際感覚を磨き、異文化理解を深めることにつながったと実感しているそうです。

「学費の支援を受けている留学生でも、アルバイトをする時間に追われ、人との交流する機会が得られないと自分の世界に閉じこもり、視野や見聞を広げられないまま留学を終えてしまうことがあります。私は自分に与えられた時間を使い、日本国内を旅行しました。東京の都市としての規模や便利さだけでなく、地方の多様性や自然の豊かさも大きな刺激でした。興味はつきることなく、47都道府県を旅で制覇しています。時には、パナソニック スカラシップの奨学生仲間と一緒に旅をすることもありました。外国で異なる国の出身者が交友し、学びと成長、発見や理解を共有する。学生時代の日本人も含めたさまざまな人との交流の経験が、私に学んだことをどう社会貢献に活かすかを考える機会を与えてくれました」

新たな道へ進む決断を後押ししてくれた留学経験という財産

危さんの将来展望は、ものづくりの知識と経験を社会に役立てる人材になることでした。さらに自分をみがくための海外での生活や経験、リチウムイオン電池の研究開発を続けるため、日本での就職を選んだ危さんですが、大きな転機が訪れます。

「リチウムイオン電池の研究には、中国にいた頃から10年もの実績がありました。もっと続けたいと思っていましたが、それは、ものづくりで社会に貢献したいという夢を強く持っていたからです。しかし外資系の会社ということもあり、専門の職能に特化した狭い分野での研究開発に専従することに限界を感じるようになりました。違う立場からものづくりを支援し、幅広い課題解決に関わる方が社会にインパクトを与えることができるのではないか。日々、そう考え、やがてコンサルティングの道へ進むことを決意しました」

危さんが日本留学を決めた時以上に、周囲の人たちは心配したそうです。積み重ねたキャリアを捨てるのは「もったいない」という周囲の声は、危さん自身も何度も考え悩んだことでした。

「しかし、自分はもっといろいろなことがしたい。そのためには道を変える、自分を変える必要があると決心しました。実際には、多くの人に相談しました。留学で出会った人、先輩、実際にコンサルティングの仕事に就いている人……。パナソニック スカラシップのアルムナイの方々を含め、わずかな面識しかないのに親身に相談にのってくれました。あらためて、日本での留学経験は、私に多くの財産を与えてくれたことを実感しました。変わることを決断するのは、“もったいない”ことではなく、私の経験と知識を生かす生き方を選ぶ正しい選択なのだと確信できました」

日本留学の経験が今の自分をつくっている

ものづくりからコンサルティングへ。危さんの生活は一変しました。自身の研究に向き合う日々は、他者の悩みに向き合う日々へと変わったのです。さらに外資系の企業では事務的なやりとり程度の日本語会話で十分でしたが、日本企業をクライアントにコンサルティングをするには、多様で高度な会話能力と、多くの敬語を使いこなす必要がありました。最初の1年は、そうした日本独特のビジネス会話に苦労したそうです。

「でも、私には技術的な知識があります。コンサルティングは主に日本企業の課題であるDXの支援です。最初は、敬語に加え、多様な日本企業独特の課題を理解することに苦労しました。けれど、ここでもパナソニック スカラシップ奨学生だからこその経験が生かされました。多国籍な環境で培った多様性への対応力。さらに勉強以外にも、奨学生を対象にしたさまざまな交流や体験イベントで得た日本社会への理解が私に知らず知らずのうちに“聞く耳”を育てていたのです。日本の地域の多様性、伝統的な仕事の文化、世代間で異なる考え方などさまざまな違いを知っていることが私の強みとなったのです」

2022年10月22日 奈良県大台ケ原大蛇嵓

来日11年目、関西移住8年目、関西の魅力を再発見する旅をしました。

これからも日本の企業のDX支援に努めたいという危さん。その思いのもとにあるのは、日本で学んだことへの恩返しだと言います。

「私が日本留学を決意したのは、化学の分野で日本が米国と肩を並べる技術を持っていたからです。その技術が私を社会貢献が担える人材にしてくれました。日本で暮らすことで、今、この社会全体がDXという緊急の課題に直面している。その解決に加わり、日本の社会を良くすることに自分を役立てたい。そういう存在としてこれからも日本で生活していきたいと思っています」

そしてその恩返しの気持ちは、日本の社会だけでなく、自分と同じように日本に留学した人や、日本で学びたいと思っている人たちにも向けていきたいそうです。

「私がパナソニック スカラシップで得たものにはいろいろありますが、特徴的なものに“勉強以外の学び”があると思います。アルバイトをせずにすんだことで得られた時間の余裕のお陰で、勉強に専念できるのはもちろん、人と出会い、その人たちと一緒に見聞を広げ、さまざまな体験ができました。その経験があったからこそ、視野を広げ、考え、世の中の役に立つ自分をイメージすることができました。パナソニック スカラシップの社会体験では、畑でキャベツの収穫をしたこともあります。それが今の日本の農業を現場目線で理解できる視野につながっています。ムダなことは何もなかったのです。今の若い人たちにも、海外留学という貴重な経験、時間を大切にできる環境が必要です。そのための支援に役立つ機会があれば取り組みたいですね。コンサルティングへ転身する際に私の背中を押してくれたアルムナイの先輩たちのように。そうした“つなぐ役割”を意識することも、パナソニック スカラシップから得た大きな財産の1つかもしれませんね」