今とはどこが違うか調べてみよう!

1900年ごろの暮(く)らしは?

1900年ごろというのは明治時代の中ごろ。日本が農業中心の国から工業中心の国に変わろうとしていた時代だ。自動車はまだ実験段階(じっけんだんかい)で、道には路面 電車や人力車が行き交(か)っていた。日本で初めてエレベーター付きのビルや公衆電話(こうしゅうでんわ)が東京にできたのもこのころなんだ。

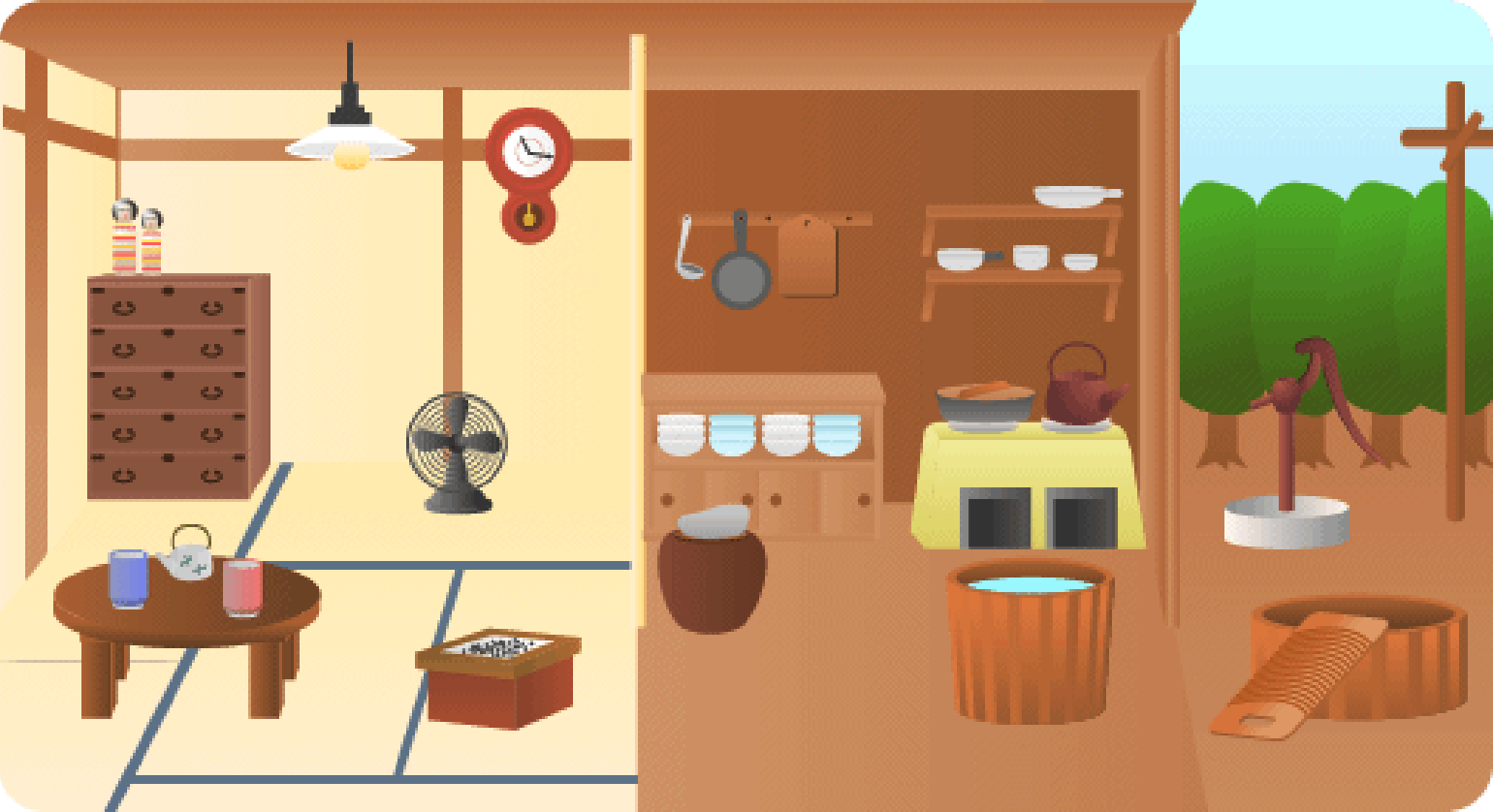

家の中はというと、電気やガス、水道などが家庭には届(とど)いていなかった。水は、「井戸(いど)」からくみ、食事はまきや炭を燃(も)やして作り、油を使った「あんどん」などで明かりを取っていた。今では普通 (ふつう)にある冷蔵庫(れいぞうこ)や洗濯機(せんたくき)、テレビなどはもちろんなかったんだ。

そんな1900年ごろの暮らしや道具をちょっとのぞいてみよう。

今とはどこが違うか調べてみよう

1900年ごろの「台所」は?

電気やガスがまだ家に届(とど)いていないこの時代、火を使う料理はコンロではなく「かまど」を使っていた。「かまど」は、中でまきや炭を燃(も)やすので、すすや煙(けむり)がいっぱい出る。だから台所は居間(いま=リビング)から離(はな)れているのが当たり前だった。水道もないので、「井戸(いど)」からくんできた水をためておくための大きな「水がめ」や、水がめから水をくむための「手おけ」など、今では見ることのない道具がいっぱいあったんだ。

冷蔵庫(れいぞうこ)のない時代、「冷やす」ってどうやってたと思う?

答えは水。スイカなども「井戸」につけておいたりして、冷たさを楽しんでいたんだ。

今とはどこが違うか調べてみよう

1900年ごろの「アイロン」は?

服のしわを伸(の)ばす道具、アイロン。触(さわ)ってやけどした人もいるんじゃないかな。もちろん、アイロンはそんな熱の力を利用してしわを伸ばす。今では電気があるから簡単(かんたん)だけど、電気が家に来ていなかった1900年ごろはどうしていたと思う? 答えは「炭火アイロン」という道具。取っ手の付いた金属(きんぞく)の箱の中に炭火を入れて使っていた。また、中に水を入れて蒸気(じょうき)を出して使うこともできたそうだ。まるで今のスチームアイロンみたいだね。

今とはどこが違うか調べてみよう

1900年ごろの「食べ物」は?

今と比(くら)べるといろいろな物がなかったから、八百屋(やおや)さんなどの店先や食卓(しょくたく)は随分(ずいぶん)違(ちが)うよ。

まず「輸入品(ゆにゅうひん)」というものがほとんどなかった。だから、ブロッコリーなど、外国からの野菜も全然ない。それからビニールハウスで1年中作物を育てたりしていなかったから、八百屋さんには、その季節のおいしい野菜や果 物だけが並(なら)んでいたんだ。農薬や食品添加物(しょくひんてんかぶつ)も少なかったから、食べ物はどれも安全で、元気な物ばかり。1900年ごろの日本人はまだ今みたいに肉をたくさん食べなかったし、なかなか健康的かもしれないね。

今とはどこが違うか調べてみよう

1900年ごろの「鉄道」は?

日本の鉄道の歴史は意外に古く、1872年には新橋(東京)と横浜(よこはま)の間で走り始めていた。このころは蒸気機関車(じょうききかんしゃ)が中心だったけど、1895年には京都に電気で走る電車も生まれている。また1902年には食堂車や寝台車(しんだいしゃ)が走っていたし、1912年には特急列車も走るようになった。この時は東京と大阪の間は約12時間もかかったそうだ。〔今では新幹線(しんかんせん)の「のぞみ」で2時間30分〕

今とはどこが違うか調べてみよう!

1900年ごろの「仕事」は?

明治時代になると近代化が急激に進み、農業中心の社会から工業が成長・発展していった時期だったよ。工場につとめる人がふえていったけど、それまでの農業や漁業などとは違う、長時間分業で決められたことをくり返す働き方がふえていった時代なんだ。

また近代化のひとつとして、そして信頼性の高い情報を伝える重要性から、明治時代のはじめに作られたのが郵便制度だよ。はじめの頃は人が走ったり馬車を使ったりして郵便物を運んでいたけど、各地の鉄道開通とともに、鉄道を使ってより早く配達できるようになっていったんだよ。

一方、伝統的な職人の仕事もさかんに行われていたよ。竹細工ではかごやざる、せんす、筆など、身のまわりや台所で使う道具がいろいろ必要とされていたんだ。今みたいにプラスチック製品が普及してなかったからね。

この時代は子どもたちもよく働いていたよ。手仕事が多いからみんなお手伝いしてたんだ。みんなはどうかな?

今とはどこが違うか調べてみよう

1900年ごろの「リビングにある家電」は?

日本で初めて、一般(いっぱん)の家に電気が送られるようになったのは、1887年のこと。それから10年くらいたったこの時代でも、家で電気を使っているのはお金持ちなど、ごくわずかの家だけだった。使うといっても、せいぜい電球で明かりをつけるくらい。その電球も今のものとはちがってすぐに切れてしまうものだった。ほかには発売されたばかりの扇風機(せんぷうき)。などもあったけど、どちらもぜいたく品だったんだ。

電気のない暮(く)らしは、どんなだったのかな? まず明かりは、石油を使ったランプが使われていた。すすがつくので、ランプを毎日みがくのが子どもの仕事だったんだ。学校の宿題は暗くなる前にすませてしまったんじゃないかな。テレビなんかはもちろんなかったから、みんなで話をしたり新聞を読んだりするのが一家のたのしみだった。電気がなかったから、そうじや洗濯(せんたく)、食事のしたくにもずいぶん時間がかかり、みんなで話をするような時間はあまりとれなかったんだよ。寒いときは火鉢(ひばち)に炭を入れて手を温め、暑いときはまどを開けて風を通したりうちわであおいだりしていたんだ。

今の時代とくらべると、家電製品(せいひん)だけじゃなくて、そのほかのものも工場でたくさん作ることが少なかった時代。お店に行けば何でも売っているわけではないので、一つ一つ手作りのものを買ってきたり、自分で作ったりしていたんだ。

今とはどこが違うか調べてみよう

1900年ごろの「台所にある家電」は?

まだこのころの台所には家電製品はなかったんだ。台所といえばすぐに思いうかぶのが水道。でも、一般の家には水道もまだ来ていなかったんだ。じゃあ、水はどうしていたんだろう?

家の庭や、みんなで使う外の場所に、井戸(いど)があった。井戸からくんだ水は、水おけに入れたり、大きな「かめ」にためたりしていた。水くみは子どもや女の人の仕事だったんだけど、「おけ」や「かめ」をいっぱいにするまでには何回も水をくみに行かなければならないから、大変な仕事だったんだ。その水は食事のしたくや洗(あら)いものなどに、大切に使っていたんだ。

ごはんを炊(た)くのもガスがなかったから、かまどにまきをくべていた。これも火をつけるのは子どもの仕事で、最初はわらなどの燃(も)えやすいものを燃やして、だんだんと大きなまきに燃えうつらせて、その火で食事のしたくをしたんだ。

このころはまだ冷蔵庫がなかったから、保存のできるもの以外は、毎日使う分だけ買っていた。野菜は煮物(にもの)やつけものにしたり、干(ほ)したりして使っていた。魚なんかも干物(ひもの)のほかに焼いたり煮たりしたものが中心だったんだ。

今とはどこが違うか調べてみよう

1900年ごろの「身の回りにある家電」は?

洗濯(せんたく)は洗濯機ではなく、洗濯板とたらいで行なっていた。洗濯板って知っているかな? 板にでこぼこがついていて、洗濯物をそこにこすりつけてよごれを落とすんだ。たらいは水を入れるおけのようなもので、そこに水をためておいて洗濯をしたんだ。

洗濯をする水は、もちろん外の井戸(いど)からくみ上げる。今みたいに水道から自動で出てくるわけけじゃないから、それは大変だったんだ。でも、長屋(今のアパートのようなところ)では、井戸にみんなが集まって話をしながら洗濯をするので、井戸端会議(いどばたかいぎ)と言って、女の人たちのおしゃべりの場にもなっていたんだよ。

たらいは洗濯に使うだけじゃなくて、いろいろな使い方があったよ。夏の暑いとき、たらいに水をくんで庭で水浴びをする行水(ぎょうずい)に使ったり、お風呂に行くかわりに体をふいたり。お風呂がある家は少なかったから、毎日お風呂屋さんへ行くのじゃなく、こうして節約していたんだね。使い終わった水は、まだ砂利道(じゃりみち)だった道にほこりがたたないようにまいたり、庭の木や草花に水やりをしたり、大切に使われていたんだ。

※パナソニックキッズスクール「SDGsって知ってる?」のページは、日本持続発展教育推進フォーラム・理事 手島利夫氏のご協力のもと、国連広報センターおよびセーブ・ザ・チルドレン サイト内 持続可能な開発目標(SDGs)説明ページを参考に制作しております。