今とはどこが違うか調べてみよう!

1970年ごろ暮(く)らしは?

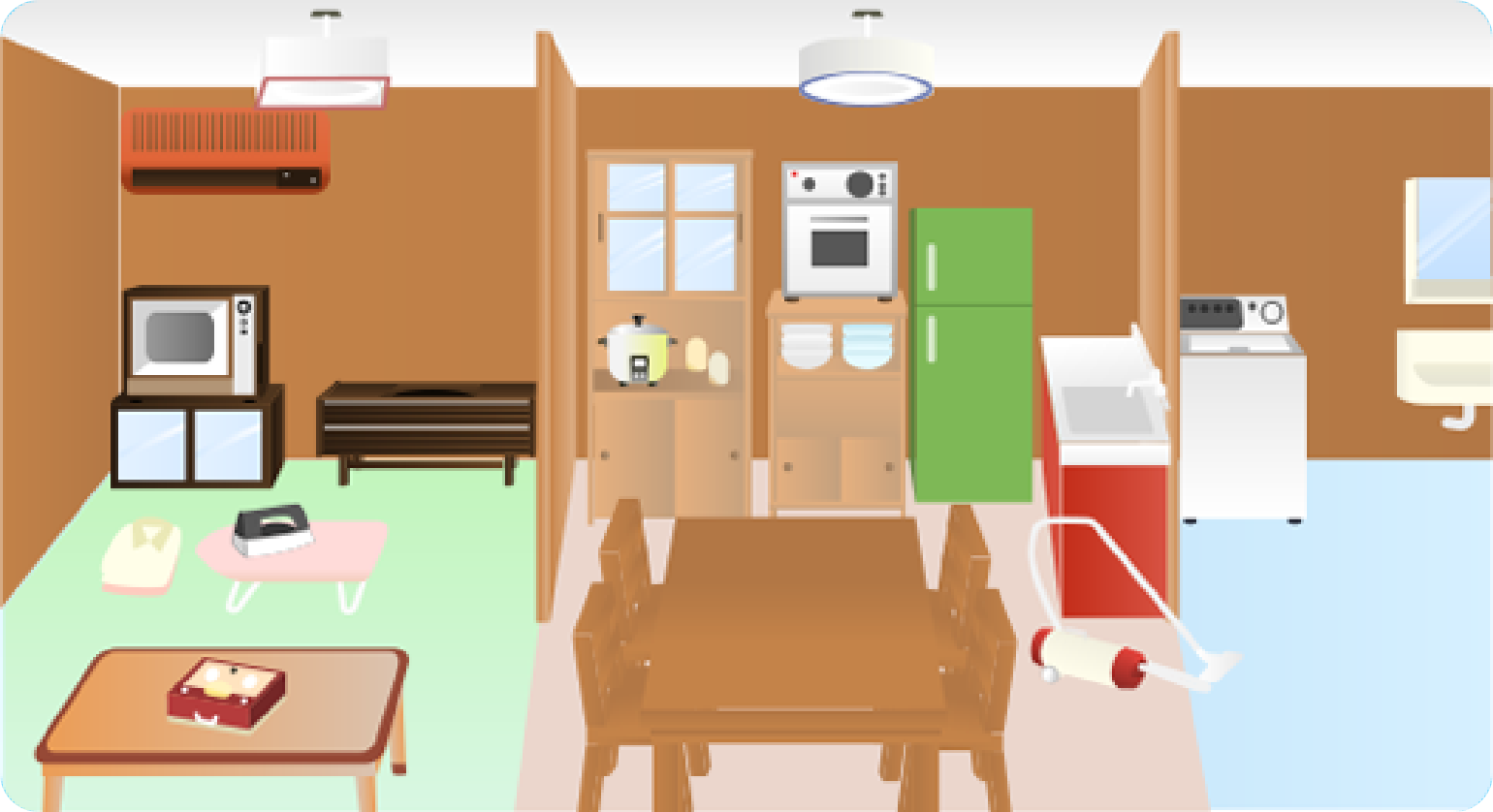

1970年ごろ、日本は「高度成長期」といわれる時代で、私(わたし)たちの生活にも大きな変化が表れた。みんなにもおなじみの「マクドナルド」もこの時代に生まれたんだ。また工業が発展(はってん)するのに伴(とも)なって、「光化学スモッグ」などの公害問題も起こるようになってきた。身近な暮らしでは、家の中の電化製品(でんかせいひん)がますます増(ふ)え、今の生活に欠かせないような家電製品は一通 り買うことができるようになった。また「カラーテレビ」「クーラー」「車(カー)」は「3C」と呼(よ)ばれてみんなが持ちたいと思う商品の代表だったそうだ。

今とはどこが違うか調べてみよう!

1970年ごろの「台所」は?

1950年ごろ、日本人はアメリカのテレビ番組を見て、大きな電気冷蔵庫(でんきれいぞうこ)にびっくりしていた。ようやくこの時代になると冷蔵庫は96%(パーセント)の家庭にあるようになったよ。形もドアが1つの物から、ドアが2つ、つまり冷凍庫(れいとうこ)のついた大型の物が増(ふ)えていった。また電子レンジや電子ジャー、自動食器洗(あら)い機、電気もちつき機などの新しい台所用品もどんどん発売された。お母さんの家事がずいぶんと楽になってきたんだ。

電子レンジ(1970年)

電子ジャー炊飯器(すいはんき)

(1971年)

電気もちつき機(1976年)

食器洗い機(1969年)

今とはどこが違うか調べてみよう!

1970年ごろの「テレビ」は?

白黒テレビが90%(パーセント)以上もの家庭にあるほど、みんなの生活になじみ深くなったテレビ。1960年にカラーテレビ放送が始まっていたんだけど、まだまだ白黒テレビの方が多く、1970年でカラーテレビを持っている家は30%(パーセント)しかなかった。チャンネルを選ぶのは今みたいにリモコンでカチッではなく、テレビ本体に付いていたダイヤルでがちゃがちゃっと切り替(か)えていた。また、みんなも大好きなテレビゲームが登場するのは1975年。この時はテニスゲームやブロック崩(くず)ししかできなかった。おなじみのファミコンはずっと後の1983年に登場した。

きっとお父さんやお母さんは、子どものころテレビが今とは全然違(ちが)っていたことを覚えていると思うよ。一度聞いてみてね。

カラーテレビ(1975年)

今とはどこが違うか調べてみよう!

1970年ごろの「自動車」は?

日本の人口が1億人を超(こ)えた1966年には5人に1人が運転免許(うんてんめんきょ)を持つようになり、自動車が多くなって「マイカー元年」といわれた。1970年に1652万台だった車の数が10年後には2倍以上の3733万台になり、高速道路もどんどん延(の)びていった時期だった。このころ人気の車はトヨタ自動車の「コロナ」や「カローラ」、日産自動車の「フェアレディ」などだった。

今とはどこが違うか調べてみよう!

1970年ごろの「食卓」は?

まだ日本では畳(たたみ)の生活が多く、今のようにテーブルにいすでご飯を食べるのではなく、ちゃぶ台を囲んで食事する家が多かった。どんな物を食べていたかというと、今みんなが大好きな物がどんどん食卓に登場するようになっていたんだ。ハンバーグ、オムレツなどが食卓をにぎわしていた。

カレーライスは明治時代に高級料理だった物が、1つのおなべで作って食器も1つで済(す)む手軽さから軍隊で食べられるようになった。それが1945年に戦争が終わった後、全国の家庭に広まっていったんだ。

ここのころ、お肉というと牛肉よりクジラの肉が多かったって信じられる? 学校の給食でもクジラが出されていたからお父さんやお母さんに思い出を聞いてみよう!

今とはどこが違うか調べてみよう!

1970年ごろの「万国博覧会(ばんこくはくらんかい)」は?

1970年、大阪(おおさか)で万国博覧会が開かれた。「人類の進歩と調和」というテーマで、たくさんの国や会社が展示(てんじ)をした。アメリカとソ連〔今のロシア〕が展示した宇宙(うちゅう)ロケットや月の石に、みんなくぎづけになっていたんだ。

みんなが未来の暮(く)らしのことを一生懸命(いっしょうけんめい)考え、それを見て驚(おどろ)いたり、ワクワクしていたんだ。コンピュータで音楽を作ったり、多くのことがちゃんと30年後の今、実現(じつげん)されているからすごいよね。人間が考えて実現していく力ってすごいものなんだ。

この時、全国や海外からどっと押(お)し掛(か)けた人たちを素(す)早く運び、「博覧会最大の展示品」といわれたのは何?

答えは東海道新幹線(とうかいどうしんかんせん)。今は引退(いんたい)してしまった初代の新幹線が、当時世界で一番速い列車として人気を集めたのもこのころなんだ。

松下電器が出展(しゅってん)したパビリオン(※松下電器は2008年10月1日に社名をパナソニックに変更しました)

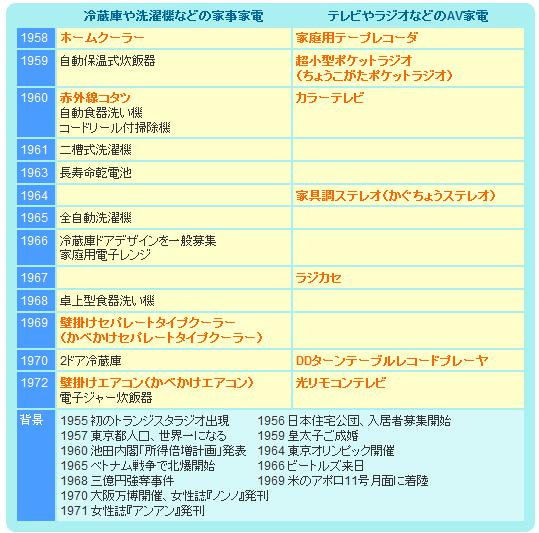

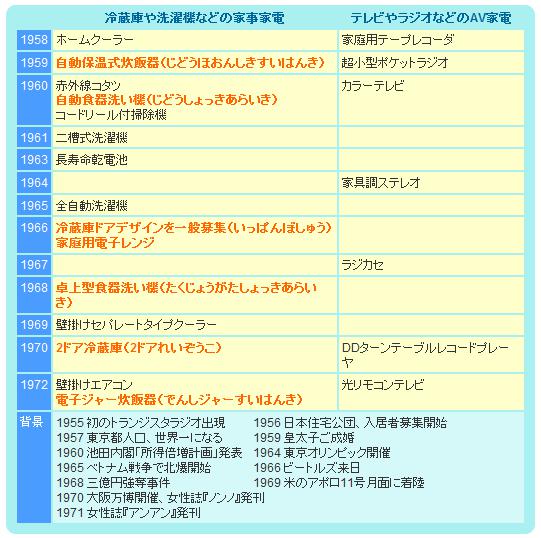

家電の進化と普及の時代

1958(昭和33年)

ホームクーラー

1960(昭和35年)

カラーテレビ

1969(昭和44年)

壁掛けセパレートタイプクーラー

1958(昭和33年)

家庭用テープレコーダ

1960(昭和35年)

赤外線コタツ

1970(昭和45年)

DDターンテーブルレコードプレーヤ

1959(昭和34年)

超小型ポケットラジオ

1964(昭和39年)

家具調ステレオ

1972(昭和47年)

壁掛けエアコン

1960(昭和35年)

カラーテレビ

1967(昭和42年)

ラジカセ

1972(昭和47年)

光リモコンテレビ

戦争が終わってからしばらくたち、日本がどんどん豊(ゆた)かになっていったのが、この時代だよ。日本全体が少しずつ豊かになるにつれて、生活にどうしても必要なものだけじゃなく、これがあると便利だなぁ、こんなものがあると楽しいなぁ…というものが作られるようになってきた。

家電製品(せいひん)もこうした流れの中で、いろいろなものが開発されるようになった。たとえばステレオ。ラジオは主にニュースを聞く道具だったけど、ステレオは音楽を楽しむための家電製品として登場したんだ。もっと手軽なものでは、ラジオ付きカセットテープレコーダー。高校生などを中心に、大人気になったんだよ。それから、今は当たり前になっているクーラー。夏を涼(すず)しく過(す)ごすために、ふうりんやうちわ、行水、そして扇風機(せんぷうき)など、いろいろな工夫がされてきたけれど、クーラーで部屋そのものを冷やすことができるようになった。冬に使うものでは、安全であったかい赤外線こたつが発売されたんだ。

テレビは白黒テレビを公園やお店で見ていた時代から大人気だったけれど、この時代にはカラー放送が始まった。本物と同じように色が付いているので、最初のころは天然色(てんねんしょく)テレビなんて言われたこともあるんだ。しばらくたつと、今は当たり前になっているリモコン付きのテレビも登場する。部屋の中を照らす蛍光灯(けいこうとう)に、丸形のものができたのも、ちょうどこのころだよ。

クーラーで涼しくなった居間(いま)で、カラーテレビを見たりステレオで音楽を聴(き)いたりする。ちょっと前には夢(ゆめ)のような話だった生活が、本当になりはじめた。そして、たくさんの人が、未来にはこんな家電製品ができるといいね…という夢を持つようになり、それが技術(ぎじゅつ)の力でどんどん実現されるようになっていったんだ。

このころにあこがれの的になったものは、クーラー、カラーテレビ、そして自動車。それぞれの英語の頭文字をとって3C(シー)なんて呼(よ)ばれたんだよ。

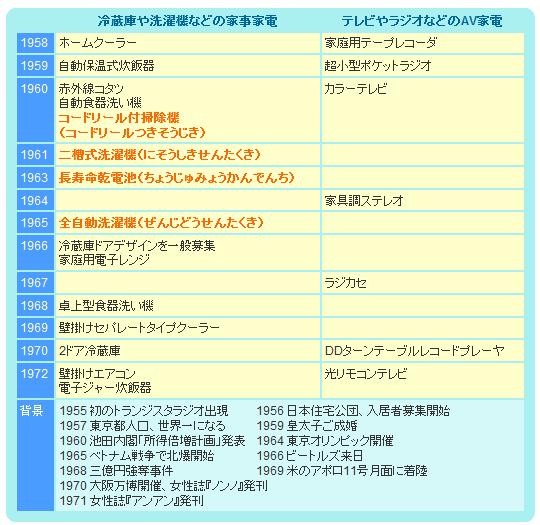

家電の進化と普及の時代

1959(昭和34年)

自動保温式炊飯器

1968(昭和43年)

卓上型食器洗い機

1960(昭和35年)

自動食器洗い機

1970(昭和45年)

2ドア冷蔵庫

1966(昭和41年)

家庭用電子レンジ

1972(昭和47年)

電子ジャー炊飯器

1966(昭和41年)

デザイン冷蔵庫

1967(昭和42年)

ラジカセ

このころ、台所で使う家電製品(せいひん)がたくさん登場して、生活は大きく変わったんだ。そして、今でも使われているたくさんの家電製品の基本(きほん)ができたのもこの時代。

料理に使うものなら、まず自動保温式炊飯器(じどうほおんしきすいはんき)。炊(た)いた後の保温までできるようになったので、仕事で遅(おそ)く帰ってきた人も、温かいごはんが食べられるようになった。食べ終わった後の食器を洗(あら)ってくれる食器洗い機が登場したのもこのころだよ。

冷蔵庫(れいぞうこ)は、ただ冷えればいいというだけじゃなく、きれいでカッコいいものがほしがられるようになり、ドアのデザインを募集(ぼしゅう)したこともあったんだ。それから、今は当たり前になっているけれど、氷を作ったり冷凍(れいとう)食品を入れておく冷凍庫と、肉や野菜、魚やジュースなんかを入れておく冷蔵庫のドアがある、2ドア冷蔵庫も登場した。少し後になると、電子レンジが登場してくるよ。

こういうものがたくさん登場したのは、そのころの時代が大きく影響(えいきょう)しているんだ。日本中のいろいろな町に住んでいた人が、戦後の大変な時代に、仕事を求めて大きな町に集まってきた。そして、それまでは家で家事をしていた人も、外に働きに出るようになった。すると、家事をなるべくカンタンにすませられるように家電製品を使う。便利になったから、もっと働きに出やすくなる…。こんなことのくり返しが、家事に使われる家電製品をどんどん便利にしていったのかもしれないね。

家電の進化と普及の時代

1960(昭和35年)

コードリール付掃除機

1961(昭和36年)

二槽式洗濯機

1963(昭和38年)

長寿命乾電池

1965(昭和40年)

全自動洗濯機

洗濯機(せんたくき)ができて楽になったといっても、洗濯はまだまだ手間のかかる仕事だったんだ。洗濯機に洗剤(せんざい)と洗濯物を入れて、あふれないように水を入れる。洗いのスイッチを入れて、それが終わったら今度はすすぎの水を入れる。すすぎが終わったら、今度はローラーでしぼって、広げてからものほしに干(ほ)す。毎日の仕事としてはなかなか大変だよね。その後に登場した洗濯機では、洗濯をする部屋と脱水(だっすい)をする部屋がわかれていて、少しは楽になったけれど、それでも手を使わなければならなかった。そんなときに登場したのが、全自動洗濯機。洗濯物と洗剤を入れて、スイッチを押すだけで、脱水(だっすい)までを一気に片づけてくれるんだ。

これでずいぶん便利になったのはもちろんだけど、水があふれる心配をしなくてすむし、ずいぶん小さくなったから、洗濯機を家の中におけるようになった。家そのものも、それまでの古い家からマンションや新しい洋風の家が多くなって、水をくむ井戸(いど)もなくなり、外で洗濯をする場所がだんだんとれなくなっていたので、こういう便利なものが使われるようになっていったんだね。

※パナソニックキッズスクール「SDGsって知ってる?」のページは、日本持続発展教育推進フォーラム・理事 手島利夫氏のご協力のもと、国連広報センターおよびセーブ・ザ・チルドレン サイト内 持続可能な開発目標(SDGs)説明ページを参考に制作しております。