今とはどこが違うか調べてみよう!

1930年ごろの暮(く)らしは?

1930年ごろというと、昭和のはじめごろ。東京や大阪では地下鉄が開通(かいつう)して、家には電気やガス、水道が引かれるようになった。少しずつ便利(べんり)になってきた時代だよ。

町に住(す)んでいる人は、長屋(ながや)という家に住んでいる人が多かった。長屋というのは、となり同士の家がつながっていて、ひとつづきの建物になっている。部屋の数が少ないので、ごはんを食べるのも寝るのも同じ部屋。ごはんを食べるちゃぶ台は、寝る時には足をたたんで片づけていたんだ。まだ扇風機(せんぷうき)や電気こたつは、お金持ちの家にあるぜいたく品だったんだよ。

この時代、日本と中国が戦争をしたり、世界のあちこちで戦争が起きた。そのため1930年代の終わりごろになると、食べるものや着るものがだんだん手に入りにくくなっていったんだ。

今とはどこが違うか調べてみよう!

1930年ごろの「台所」は?

農家では、井戸水を使っているところがまだたくさんあった。かまどで火をおこし、はがまと呼ばれるおかまで煮(に)ものやごはんを炊(た)いたりしていたんだ。

町では、家に水道が引かれるようになった。台所に水道があると、すぐに野菜や食器を洗えるから便利だよね。それからガスが通って、ガスコンロで料理(りょうり)ができるようになった。当時のガスコンロは、おなべをのせる丸い口が1つだけしかついていなかった。そしてマッチを使って、火をつけていたんだよ。

今の台所にあるガスコンロは、2つか3つコンロがついていることが多く、一度に何種類(しゅるい)も料理を作ることができる。火をつけるのも、つまみをひねるだけだ。ガスコンロもずいぶん変わったんだね。

今とはどこが違うか調べてみよう!

1930年ごろの「電話」は?

電話が日本に登場したのは、1890年(明治23年)のこと。その後、形がいろいろ変わっていって、1933年(昭和8年)には、今の電話に近いものが登場した。それまでの受話器(じゅわき)はラッパのような形をしていたけれど、この受話器には両はしに話すところと聞くところがついている。相手の話を聞きながら自分も話すことができて、とても便利(べんり)になった。

1939年には、全国で電話加入数が100万件を突破(とっぱ)した。だけど、当時の電話はとても高価(こうか)なものだった。だから、大きな会社や、お店や、お金持ちの家など、かぎられた場所でしか使われていなかったんだよ。用事がある時には直接会いに行ったり、手紙を送ったりしていた。急いで知らせる時は、電報(でんぽう)を送っていたんだって。今では考えられないけど、当時はそれがあたりまえだったんだね。

今とはどこが違うか調べてみよう!

1930年ごろの「ラジオ」は?

ラジオ放送がはじまったのは、1925年(大正14年)のこと。最初は、給料(きゅうりょう)の何倍もする高価(こうか)なものだった。「マイクに息を吸い取られて寿命(じゅみょう)が短くなる」と言って、ラジオ放送に出演(しゅつえん)したがらない人がいたんだって。やがて真空管(しんくうかん)というものを使ったラジオができて値段が安くなった。それから人々の間で急速(きゅうそく)に広まっていったんだ。

ラジオ番組もいろんなものが作られた。ラジオ体操、スポーツ中継(ちゅうけい)、料理番組などが人気だった。中でもこの時代に人気だったのが、「早慶戦(そうけいせん)」と呼(よ)ばれる大学野球の実況(じっきょう)放送だ。これは早稲田(わせだ)大学と慶応(けいおう)大学の野球の試合で、みんながラジオを聞いて熱中(ねっちゅう)したんだそうだ。

今とはどこが違うか調べてみよう!

1930年ごろの「あそび」は?

ゲームもテレビもなかった時代に、子どもたちはどんな遊びをしていたのかな?

田んぼ、小川、雑木林(ぞうきばやし)、野原…、あそぶ場所は今よりずっとたくさんあった。町に住んでいる子は、空き地や神社の境内(けいだい)で遊んだり、紙しばい屋さんを見たりしていた。駄菓子屋(だがしや)さんでお菓子を買うのも楽しみだったそうだ。

外でよくやっていた遊びは、めんこ、ビー玉、ベーゴマ、チャンバラ遊びなど。ベーゴマは、バケツやおけの上にござをしいて、その上で小さな鉄のコマを回す遊び。ほかのコマをはじき飛ばしたら、そのコマは自分のものになる。ほかにも、手作りの竹とんぼは、年上の子が作り方を教えてくれたりして、みんなで遊んでいたんだよ。

女の子は、布(ぬの)を使ってお手玉を作ったり、毛糸であやとりをしたりしてた。むかしの子どもたちって、いろいろな工夫をして遊んでいたんだね。

今とはどこが違うか調べてみよう!

1930年ごろの「学校」は?

小学校は、尋常(じんじょう)小学校と呼(よ)ばれていた。6年まであって、義務(ぎむ)教育はそこまで。尋常小学校を卒業すると次は高等小学校、その後は旧制(きゅうせい)中学や女学校へ進学した。

学校の勉強では、修身(しゅうしん)という授業(じゅぎょう)があった。親孝行(おやこうこう)をすることや、天皇陛下(てんのうへいか)を敬(うやまう)うことなどを習ったんだ。給食(きゅうしょく)はなく、お弁当(べんとう)を持っていった。冬にはお弁当をストーブであたためて、食べたりもしたそうだよ。ストーブは、薪(まき)や石炭を使ってあたためていた。

学校は木造(もくぞう)の校舎(こうしゃ)で、机(つくえ)やイスも木でできていた。今の用務員(ようむいん)室は、「こづかい室」と呼ばれていた。用務員さんは「おこづかいさん」と呼ばれ、住みこみで働いて学校でのお世話をしてくれていたんだ。

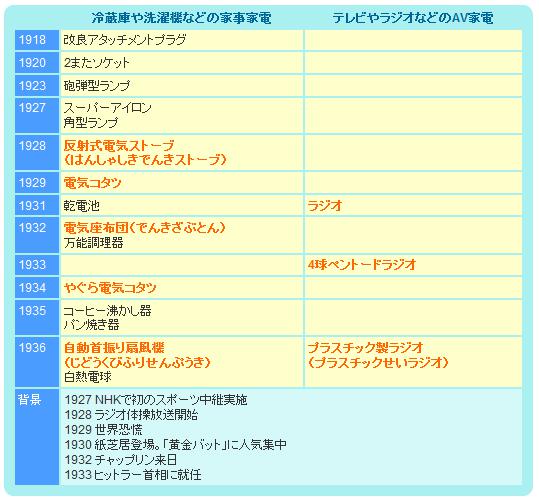

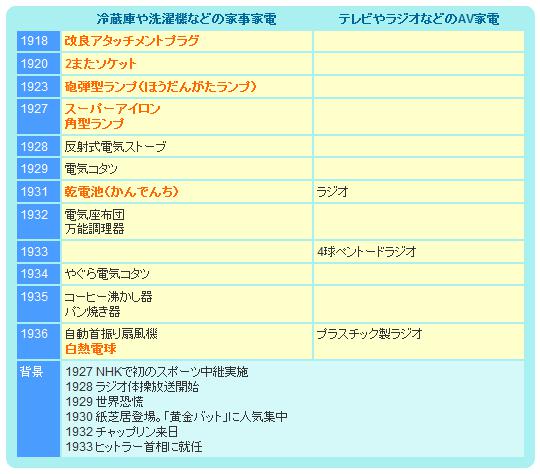

「こんなものがあったら…」が新しい形になっていった時代

1928(昭和3年)

反射式電気ストーブ

1933(昭和8年)

4球ペントードラジオ

1929(昭和4年)

電気コタツ

1934(昭和9年)

やぐら電気コタツ

1931(昭和6年)

ラジオ

1936(昭和11年)

プラスチック製ラジオ

1932(昭和7年)

電気座布団

1936(昭和11年)

自動首振り扇風機

最初はお金持ちの家にしか来ていなかった電気だけど、この時代にはだんだんと、ふつうの家でも使えるようになってきた。電気製品(せいひん)が使えるようになったことで、暮らしもどんどん便利になっていったんだよ。

たとえば、寒い冬に便利な電気こたつ。それまでの炭を入れるこたつは、熱くなりすぎたりガスが出たりして危(あぶ)なかったけれど、電気こたつならそんな心配もなく、安全で便利なものとして使われ出したんだ。

暑い夏に便利な扇風機(せんぷうき)が売り出されたのもこのころ。それまではうちわや行水(ぎょうずい)などをして少しでも涼しくしていたのが、扇風機ができたことで、人の手を使わなくても涼(すず)しい風が送れるようになった。

今では考えられないことだけど、それまで人の力だけに頼っていたのだから、ずいぶん便利になったと感じたんじゃないかな。

リビングでは、どんなふうに過ごしていたのかな? このころはまだ、ニュースを知るのも新聞やラジオだったんだ。そのラジオも、今のものとくらべると、とても大きかった。タンスの上にラジオを置いて、みんなでちゃぶ台(食事をする丸いテーブル)を囲んで聞いたりしていたんだよ。

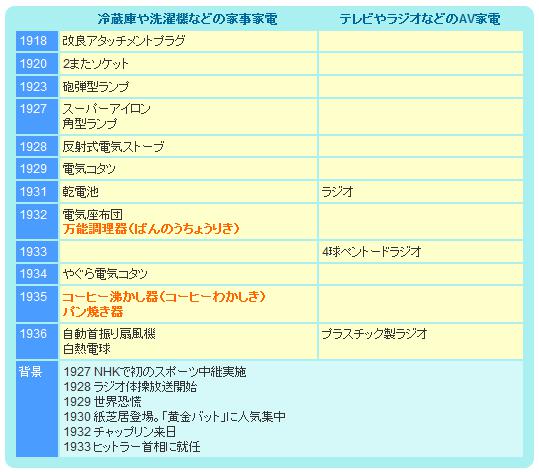

「こんなものがあったら…」が新しい形になっていった時代

1932(昭和7年)

万能調理器

1935(昭和10年)

コーヒー沸かし器

1935(昭和10年)

パン焼き器

1936(昭和11年)

自動首振り扇風機

今でこそたくさんの電気を使うものがある台所だけど、この時代にはまだまだ電気製品(せいひん)は登場していなかった。それじゃあそのころの台所はどんなだったんだろう?

たとえば冷蔵庫(れいぞうこ)。今ならどの家にも電気冷蔵庫があるけれど、このころはまだ電気冷蔵庫はほとんどなかったんだ。じゃあどうやって食べるものを冷やしていたのかって? 冷やすと言えば何を思い出すかな? そう、答えは氷。この頃の冷蔵庫は氷で冷やしていたんだ。木の箱の中にステンレスの板を貼(は)った冷蔵庫の一番上のたなに氷を入れて、その冷たさが全体に行きわたるようにしていたんだよ。もちろん今の冷蔵庫みたいに氷を作ることはできないから、氷屋さんから毎日氷を配達してもらっていたんだ。

お湯をわかすのもお米を炊(た)くのも、そのころは電気じゃなくてガスが使われていた。炊飯器(すいはんき)なんていう便利なものはないから、お釜(かま)を使っていた。ご飯を炊くのに大切な火加減(ひかげん)は、ガスになってずいぶん楽になったけど、それでもよく見ながら炊かなければならなかったから、ずいぶん大変だったんだよ。

とっても楽になったのは、水道の登場。寒い冬でも外の井戸(いど)まで水をくみに行かなくてよくなったし、いつでもきれいな水を使えるでしょう。水をくむ仕事をしていた子どもやお母さんは、これでずいぶん助かったんじゃないかな。

「こんなものがあったら…」が新しい形になっていった時代

1918(大正7年)

改良アタッチメントプラグ

1927(昭和2年)

角型ランプ

1920(大正9年)

二またソケット

1931(昭和6年)

乾電池

1923(大正12年)

砲弾型ランプ

1936(昭和11年)

白熱電球

1927(昭和2年)

スーパーアイロン

電気が家に来るようになると、一番先に使われたのはなんといっても電球。丸い形の白熱電球ができて長持ちするようになると、どこの家でも照明に電球を使い始めて、それまでのランプの光じゃなく、電球の明るい光の中で生活できるようになったんだ。

また、電気をもっと便利に使おうとすると、電気を取り出すソケットが1つじゃ足りなくなってくるよね。そこで発明されたのが、二またソケット。ソケットの1つには電球をつけて、もう1つのところに別の電気製品をつなぐことができるようになっているので、そのころ発売された電気アイロンなんかを使うときにはとても便利だったみたい。アイロンも、それまでは炭を入れたアイロンだったので、使う前には炭に火をつけて準備(じゅんび)しなければならず、大変だったんだけど、電気アイロンでいつでも好きなときに使うことができるようになったんだ。

部屋の明かりやアイロンなどの電気製品(せいひん)は、わりあい早くから家の中に取り入れられるようになっていた。でも、洗濯(せんたく)などのように、手でもできることを代わりにやってくれる電気製品が登場するのは、もうちょっと後の時代なんだ。

そのころの洗濯はどうしていたのかって? もちろん手でやっていた。最近は少なくなった洗濯石けんという大きな石けんをつけて、1枚(まい)ずつ洗濯板にこすりつけて洗(あら)い、終わったら水道のホースを使って水をくんで、また1枚ずつすすいで、手で力いっぱいしぼって水を切ってから、よーく広げてから、もの干(ほ)しに干していく。それでも水道を使えるようになった分、ずいぶん楽になったんじゃないかな。

今の電気洗濯機なら、洗濯物と洗剤(せんざい)を入れれば自動的にやってくれるようになっているけれど、このころの人はそれを全部自分の手でやっていたんだ。一度試してみるとよくわかるけれど、とても大変な仕事だったし、時間もずいぶんかかったんだよ。

※パナソニックキッズスクール「SDGsって知ってる?」のページは、日本持続発展教育推進フォーラム・理事 手島利夫氏のご協力のもと、国連広報センターおよびセーブ・ザ・チルドレン サイト内 持続可能な開発目標(SDGs)説明ページを参考に制作しております。