今とはどこが違うか調べてみよう!

1980年ごろの暮(く)らしは?

それまでの高度経済(こうどけいざい)成長によって、豊かになった人々の暮(く)らし。だけど、そのために、多くの自然が破壊(はかい)されてしまった。そこで1980年代のはじめごろ、「これではいけない」と考え、電気のむだ使いをやめようと知恵(ちえ)をしぼるようになったんだ。電化製品(せいひん)を、少ない電力で動くように工夫するようになったのは、このころからだよ。

1980年代の後半になると、社会は好景気(こうけいき)になった。バブル経済(けいざい)と呼(よ)ばれた時代だよ。土地や株(かぶ)の値段(ねだん)が上がり、みんなが「自分はまあまあお金持ち」だと思うようになった。だけど、その好景気は長続きせず、泡(あわ)のようにすぐにはじけて消えてしまった。だから、バブル(英語で泡という意味)とよばれたんだ。

お父さんやお母さんに、バブル経済のころの話を聞いてみよう。今と何がちがうのかな?

今とはどこが違うか調べてみよう!

1980年ごろの「台所」は?

このころになると、台所は「ダイニングキッチン」と呼(よ)ばれるものに変わってきている。台所にテーブルとイスを置いて、そこでごはんを食べる家が増(ふ)えたんだ。畳(たたみ)のへやで、ちゃぶ台を囲んでごはんを食べる家は、だんだん少なくなっていったよ。

台所には、ピカピカのステンレスの流し台が置かれ、大型の冷蔵庫(れいぞうこ)や家電製品(かでんせいひん)が並(なら)ぶようになった。電子レンジがある家も増(ふ)えてきた。お父さんが、夜おそく帰ってきた時におかずをあたため直したり、外で働くお母さんも増えていたから、「これは便利(べんり)」と喜ばれたんだ。

ダイニングキッチンの登場によって、今まで「台所は暗くてせまいところ」と思われていたのが、大きく変わった。台所は、家族が集まる中心の場所になったんだね。

今とはどこが違うか調べてみよう!

1980年ごろの「仕事」は?

会社では、OA機器(おーえーきき)と呼ばれるものが使われるようになってきた。OA機器とは、今まで人が手作業でやっていた仕事を、代わりにやってくれる機械のことだよ。たとえば、ファックス。今では家にあるところも多いけれど、最初は会社の書類(しょるい)などを、急いで送る時に使われていたんだ。手で書いていた書類は、だんだんワープロを使うようになってきた。また、コピー機のおかげで、書類を手で書きうつさなくてもよくなった。

そのころコンピュータは、まだ限(かぎ)られたところでしか使われていなかった。会社の売り上げや、働いている人の給料(きゅうりょう)など、むずかしい計算をするのに使われていたんだ。

OA機器のおかげで、仕事は早く片(かた)づけられるようになって、大助かりだ。そのかわり、機械が苦手な人たちは、慣(な)れるのに苦労したみたいだね。

今とはどこが違うか調べてみよう!

1980年ごろの「あそび」は?

1980年ごろの子どもたちは、どんな遊びをしていたんだろう?今のみんなの遊びに近いものが、この時代には登場しているよ。

まず、忘(わす)れてはならないのがテレビゲームだ。1983年にファミコン※が登場して、日本中の子どもたちが夢中(むちゅう)になった。今でも有名なゲームソフトが、続々と生まれたんだよ。そのほかに、テレビアニメやビデオなど、テレビ画面を通して遊ぶことが多くなった時代だ。

テーマパークが登場したのも、このころのこと。1983年には、東京ディズニーランドがオープンした。それまでの遊園地(ゆうえんち)は、ジェットコースターなどの乗り物も、似(に)たようなものが多かった。でもテーマパークは、全体の特徴(とくちょう)がはっきりと統一(とういつ)されている。別世界に行ったような楽しさがあるよね。

※ファミリーコンピュータ、ファミコンは、株式会社任天堂の登録商標です。

今とはどこが違うか調べてみよう!

1980年ごろの「電話」は?

電話の通信事業は、それまで電電公社(でんでんこうしゃ)という名前で、国が経営(けいえい)していた。それが1985年に一般(いっぱん)の会社と同じように民営化(みんえいか)され、NTTとなった。そのおかげで、電話の形も変わっていった。

たとえば、電話機は自分で好きなものが買えるようになった。それまでは、電電公社が用意している電話機を借りていたから、どこの家も同じような形の電話だったんだ。留守番(るすばん)電話や、ファックス電話などが登場したのもこのころ。

携帯(けいたい)電話ができたのは、1987年のこと。だけど、当時はまだ大きくて重く、肩(かた)からかついでいたんだ。携帯電話を持っている人は、まだまだ少なかった。

だから、外にはお金を入れて使う公衆(こうしゅう)電話がたくさんあった。1982年にカード式の公衆電話が作られ、お金の代わりにカードが使えるようになった。こういったテレフォンカードには、いろんなデザインのものが、たくさん売られていたんだよ。

今とはどこが違うか調べてみよう!

1980年ごろの「学校」は?

古くからの木造(もくぞう)の校舎(こうしゃ)も多かったけれど、だんだん鉄筋(てっきん)コンクリートの校舎に、建てかえられるところが多くなってきた。新しい校舎の学校では、視聴覚(しちょうかく)教室や、エアコンなどの設備(せつび)をそなえているところが多くなった。

給食(きゅうしょく)のメニューも、多くなってきた。それまでの給食といえば、パンが主食(しゅしょく)だったけれど、ごはんが出る学校が増(ふ)えてきた。また、先割れのスプーンを使っていたのが、はしを使う学校が多くなってきたのもこのころ。

学習塾(じゅく)に通う子どもたちも増(ふ)えてきたけれど、放課後(ほうかご)は校庭でサッカーやドッジボールをして遊ぶ子もたくさんいたよ。そのへんは、今のきみたちとも似(に)ているかな?

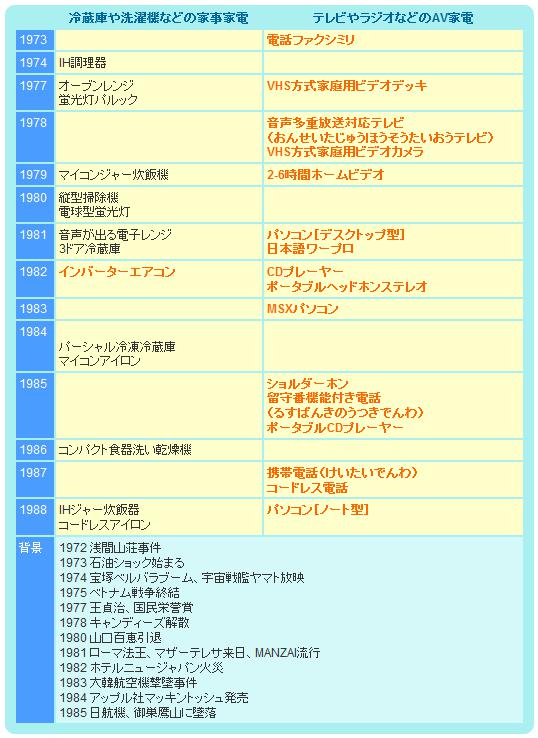

家電の高機能化と小型化の時代

1977(昭和52年)

VHS方式家庭用ビデオデッキ

1981(昭和56年)

パソコン[デスクトップ型]

1982(昭和57年)

ポータブルヘッドホンステレオ

1985(昭和60年)

ポータブルCDプレーヤー

1978(昭和53年)

音声多重放送対応テレビ

1981(昭和56年)

日本語ワープロ

1983(昭和58年)

MSXパソコン

(写真は1986年製)

1987(昭和62年)

携帯電話※

1978(昭和53年)

VHS方式家庭用ビデオカメラ

1982(昭和57年)

インバーターエアコン

(写真は1983年製)

1985(昭和60年)

ショルダーホン※

1987(昭和62年)

コードレス電話

1979(昭和54年)

2-6時間ホームビデオ

1982(昭和57年)

CDプレーヤー

1985(昭和60年)

留守番機能付き電話

1988(昭和63年)

パソコン[ノート型]

家電製品(せいひん)の性能(せいのう)が大きく進化したのがこの時代。あったらいいな、便利だなと思うようなものが、どんどん発売されていったんだ。

たとえば携帯(けいたい)電話。少し前までは未来のことだと思われていたコードのない電話が、最初は自動車用として、その後はバッグのようにかつぐタイプになって、どこでも電話をかけられるようになった。今ではとっても小さい携帯電話も、最初はけっこう大きかったんだね。

CDやヘッドホンステレオができたのもこのころ。それまで家で聴(き)くものだった音楽を外に持ち出すことができるようになった。レコードにくらべてカンタンで便利なCDができて、音楽がずいぶん身近になったんだ。

家の中にも便利なものがたくさん登場したよ。今ではDVDレコーダーなどがあるけれど、みんなの家ではまだまだビデオが活躍(かつやく)しているんじゃないかな。ビデオはもっと前から、放送局なんかで使われていたけれど、家庭用ができたのが、ちょうどこのころ。テレビ番組はだいたい1時間区切りだけど、長いドラマは3時間くらいある。それにあわせて、6時間もの長時間録画ができるようになっていたんだ。

ビデオができる前は、見たいテレビ番組があると、その時間には必ずテレビの前にいなければならなかったけれど、テレビ番組を録画できるようになったので、時間に関係なく好きなときに見られるようになった。仕事から遅(おそ)く帰ってきてプロ野球を見たり、映画(えいが)を録画しておいて休日に見たり、そんな時間のコントロールもできるようになったんだね。また、ビデオカメラもこのころにできたから、みんなの小さいころのビデオなんかも撮(と)っておけるようになったんだよ。

家電の高機能化と小型化の時代

1974(昭和49年)

IH調理器

1981(昭和56年)

3ドア冷蔵庫

1977(昭和52年)

オーブンレンジ

1984(昭和59年)

パーシャル冷凍冷蔵庫

1979(昭和54年)

マイコンジャー炊飯機

1986(昭和61年)

コンパクト食器洗い乾燥機

1981(昭和56年)

音声が出る電子レンジ

1988(昭和63年)

IHジャー炊飯器

マイコン(マイクロコンピュータを短くしてこう呼ぶんだよ)が家電製品に組みこまれるようになったのがこの時代。マイコンが登場して一番変わったのは、台所じゃないかな。どんなふうに変わったかを、おべんとう作りで考えてみよう。

まずごはんを炊(た)く。それまでは夜のうちにお米をといでも、おいしく炊くためには朝早く起きてスイッチを入れなければならなかった。でもマイコンジャー炊飯器(すいはんき)なら、タイマーをしておけば、温度を調整しながらセットした時間には炊きあげて、その後もおいしく保温(ほおん)しておいてくれる。起きたときには、とてもおいしいごはんが炊けているってわけ。

おかずも、夜のうちに作って冷蔵庫(れいぞうこ)に入れておけば、朝は電子レンジが活躍(かつやく)する。このころの電子レンジは、使い方のよくわからない人のために声で使い方を知らせしたり、オーブンの機能(きのう)がついたりしたものができたから、とても便利に使えるようになったんだよ。おかずの横に入れるミニトマトだって、野菜を入れておく部屋のある3ドア冷蔵庫なら、フレッシュなままだから、おいしいおべんとうができるでしょう?

このころになると工場でもたくさんのコンピュータが使われるようになった。また、作る人たちの工夫によって、便利な家電製品が安くできるようになったんだ。使う人は、新しい製品を買ってくれば生活が便利に変わる。そうして、家電製品が生活を引っぱっていく時代がはじまったんだよ。

家電の高機能化と小型化の時代

1977(昭和52年)

蛍光灯パルック

1988(昭和63年)

コードレスアイロン

1980(昭和55年)

縦型掃除機

1980(昭和55年)

電球型蛍光灯

1984(昭和59年)

マイコンアイロン

便利な家電製品(せいひん)は、身の回りにもたくさんできてきたよ。たとえばコードレスアイロン。それまでのアイロンはコンセントにつないで使うかたちだったので、コードに引っかかったりして、かけにくかったんだ。洗濯(せんたく)屋さんのように長い時間アイロンを使うところでは、アイロンのコードを上からぶら下げて、洗濯物に引っかからないように工夫していた。それで、コードがなくなればもっと便利だと考えて作られたのが、コードレスアイロンっていうわけ。

こうして便利に使えるようになった家電製品だけれど、ただ便利なだけじゃなく、もっとステキなものがいろいろ登場しはじめたんだ。

どういうものかって? たとえばふでばこは、えんぴつや消しゴム、定規(じょうぎ)などを入れておくものだよね。でもどうして、みんなのふでばこには色が付いていたり、絵がついていたりするんだろう? 答えは「そのほうが楽しいから」だよね。

最初の頃は便利なだけでよかった家電製品も、このころになって家の中全体がカラフルになると、それにあわせておしゃれな、ファッションタイプのものが登場してきたんだ。

鉄やアルミが中心だった家電製品にも、このころにはいろいろな色がつけられるプラスチックがたくさん使われるようになった。また、工業デザインという仕事をする人が増(ふ)えてきて、かっこよく、きれいな色のものが生み出されるようになったんだよ。

そうしてできたものは、ただ使うというだけじゃなくて、生活をきれいに見せる役割(やくわり)もするようになった。家電製品についての考え方も、少しずつ変わってきたんだね。

※パナソニックキッズスクール「SDGsって知ってる?」のページは、日本持続発展教育推進フォーラム・理事 手島利夫氏のご協力のもと、国連広報センターおよびセーブ・ザ・チルドレン サイト内 持続可能な開発目標(SDGs)説明ページを参考に制作しております。