今とはどこが違うか調べてみよう!

1950年ごろの暮(く)らしは?

戦争の後、ようやく立ち直り始めた時代。戦争で焼かれてしまった町中にも建物が立ち並(なら)び、テレビの放送が始まったり日本で最初スーパーマーケットができたりと、今の私(わたし)たちの暮らしのもとになるような出来事がたくさん始まった時代でもあるよ。

家の中の暮らしも電気のおかげで大きく変わり始めた。1953(昭和28)年は冷蔵庫(れいぞうこ)、洗濯機(せんたくき)、トースターなどが次々(つぎつぎ)に発売され、「電化元年」といわれるほど、家の中の道具が電気を利用した物になってきた。ただ、値段(ねだん)が高かったのでみんなの家に行き渡(わた)るのはもう少し後になるんだけど。

冷蔵庫(1953年)

洗濯機(1954年)

トースター(1952年)

そんな1950年ごろの暮らしや道具をちょっとのぞいてみよう。

今とはどこが違うか調べてみよう!

1950年ごろの「台所」は?

ちょうどこのころに発売された電気冷蔵庫(でんきれいぞうこ)。でも値段(ねだん)がお父さんの月給の10倍位 高かったので、多くの家では木でできた冷蔵庫を使っていた。これは電気で冷やすのではなく、中に氷を入れて冷やすという仕組み。また、料理するための火も、かまどや七輪〔陶器でできたバケツのような形をしていて、中に炭を入れて魚を焼いたり、なべをかけたりする道具〕を使っている家が多かったようだ。

冷蔵庫(1953年)

今とはどこが違うか調べてみよう!

1950年ごろの「洗濯」は?

このころに電気洗濯機が発売されたんだけど、やっぱり値段(ねだん)が高くて買えない家がほとんど。じゃあ洗濯はどうしていたかというと、大きな「たらい」と「洗濯板」を使ってお母さんが1つ1つ手で洗(あら)っていたんだ。「たらい」は木やブリキという金属(きんぞく)でできた大きな洗面器みたいなもの。洗濯板は表面にでこぼこやぎざぎざをつけた木の板。それに洗濯物をこすりつけてきれいにしていたんだ。

洗濯機(1951年)

洗濯機(1954年)

今とはどこが違うか調べてみよう!

1950年ごろの「テレビ」は?

ちょうどこのころに日本でテレビの放送が始まったんだけど、月給の平均(へいきん)が1万3千円位 なのにテレビの値段(ねだん)が17万円以上もしたので多くの家では買えなかった。関東地方では「街頭テレビ」といって、公園や神社にテレビが置かれていて、みんなはそのテレビを見ていたそうだ。また、街頭テレビがない地方では、テレビのある近所の家に集まって見ていたそうだ。そうそう、このころのテレビはもちろん白黒。今のようなカラーになるのはもっと後のお話。

白黒テレビ(1952年)

今とはどこが違うか調べてみよう!

1950年ごろの「ミシン」は?

1950年ごろ、戦争前の日本ではミシンが当時としてはとてもたくさん使われていた。もちろん電気で動くんじゃなく、手や足で動かしていたんだ。といっても、1000人に17人しかミシンを持っていなかったのだから、そのころはまだあまり機械で縫(ぬ )う、ということをあまりしなかったんだね。

1950年ごろになると、戦争の後、家が焼けたり戦争から帰ってきたお父さんたちに仕事がなかったりして、女性(じょせい)たちは一生懸命(いっしょうけんめい)仕事のことを考えていた。だから裁縫仕事(さいほうしごと)で家を助けようと思う人が多く、裁縫教室が全国にたくさんできた。ミシンもどっと増(ふ)えていったんだよ。

今とはどこが違うか調べてみよう!

1950年ごろの「お産」は?

おじいちゃんおばあちゃんとお話ししてほしいんだけど、1950年ごろには子どもを生むときに病院に入るということは今よりずっと少なかったんだ。じゃあどうしていたって? そう、家で生んでいたんだね。子どもが生まれそうになると、近所から産婆(さんば)さんがかけつけて、お湯を沸(わ)かしたりして出産を行ったんだ。今のように、痛(いた)くないようにする工夫があまりできなかったから、生むお母さんは本当に大変だった。

みんなは自分の生まれた時のことをお父さんお母さんに聞いたことある? また、おじいちゃんおばあちゃんに、お父さんやお母さんが生まれた時のことを聞いてごらん。

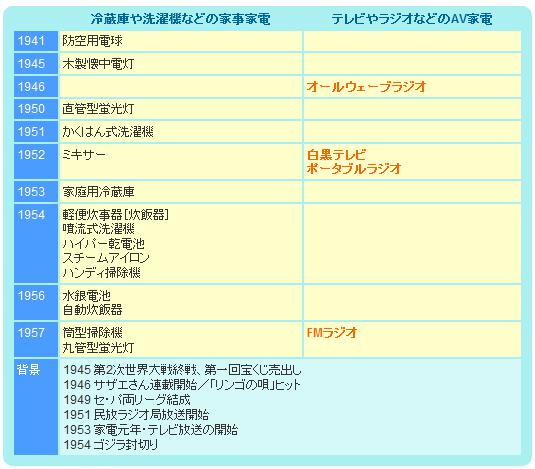

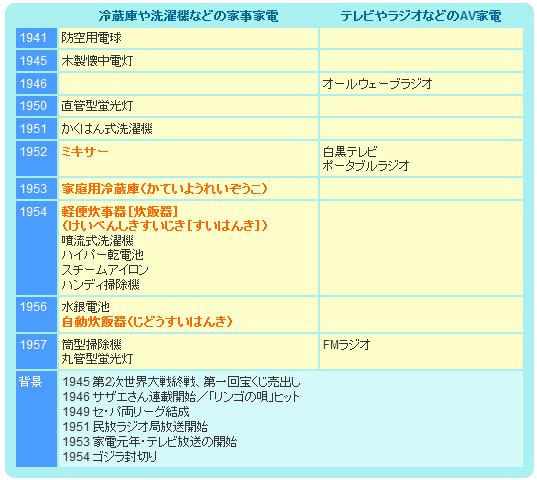

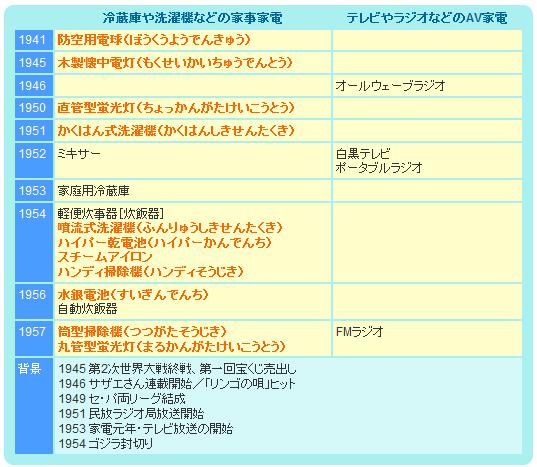

さまざまな家電製品が、生活の中に登場した時代

1946(昭和21年)

オールウェーブラジオ

1952(昭和27年)

白黒テレビ

1952(昭和27年)

ポータブルラジオ

1957(昭和32年)

FMラジオ

第二次世界大戦が終わったのがこのころ。家電製品(せいひん)にも、戦争に関係したものが登場したんだ。たとえば、夜に飛行機から爆弾(ばくだん)を落とされないため、灯火管制(とうかかんせい)といって、家の光がもれないようにしなければならなかった。そのために、上や横には光がもれない防空(ぼうくう)用電球というものが作られたりしたんだよ。

長い戦争が終わると、いろいろな家電が発売されるようになったんだ。今は当たり前になった蛍光灯(けいこうとう)、海外の放送も聞けるラジオ。そうそう、テレビの放送がスタートしたのもこのころだね。当時は白黒テレビで、ずいぶん高価(こうか)なものだったから、お金持ちの家しか買えなかった。人々は、近所のテレビを持っている家やお店なんかに見せてもらいに行ったんだ。それから、「街頭テレビ」といって、公園や人の集まるところにテレビが置かれていた。このころはプロレスが大人気で、シャープ兄弟に力道山が空手チョップをするシーンを見るために、たくさんの人が街頭テレビの前に集まったんだって。

最初のころは、生活を「もっと便利に」するのが家電製品のやくめだったけれど、どこの家にも電気が来るようになって、電気そのものがぜいたく品とは言えなくなってきた。このころになると、生活を「もっと楽しく」するための家電製品も作られ出したんだね。

さまざまな家電製品が、生活の中に登場した時代

1952(昭和27年)

ミキサー

1953(昭和28年)

家庭用冷蔵庫

1954(昭和29年)

軽便炊事器(炊飯器)

1956(昭和31年)

自動炊飯器

電気がたくさんの家で使えるようになると、台所でもたくさんの家電製品(せいひん)が使われるようになってきたんだ。その代表が冷蔵庫(れいぞうこ)。それまでの氷を使った冷蔵庫では、毎日毎日氷を入れたり、夏はよく冷えなかったりしたけれど、電気冷蔵庫ならそんな心配もない。野菜や肉、魚なんかも長く保存(ほぞん)できるようになったので、とても便利になったんだ。ぬるいジュースを冷やすこともできるようになって、子どもたちもよろこんだかもしれないね。

台所の仕事は、とても大変なことが多いよね。少しでもカンタンに、楽にできるようにしたいというのは、今も昔も変わらない。このころになると、何でも手でやっていた時代から、だんだんと家電製品でできる便利な時代になってきたんだ。

たとえば、ごはんを炊(た)く炊飯器(すいはんき)。それまではガスを使って、お釜(かま)で炊いていたごはんだけれど、電気で炊けるようになった。軽便炊事機(けいべんすいじき)、つまりカンタンに炊事ができる機械という名前で売り出された炊飯器には、台所仕事をカンタンにしますよ、という意味が込(こ)められていたんだね。ジュースを作ったり、材料を細かくしたりするミキサーが発売されたのも、ちょうどこのころ。そのほかにもパンを焼くトースターや電気コンロなどがぞくぞく登場したんだ。

このように、家電製品がたくさん発売されたのが1953年。それで、この年を「家電元年」と言うんだよ。

さまざまな家電製品が、生活の中に登場した時代

1941(昭和16年)

防空用電球

1954(昭和29年)

噴流式洗濯機

1956(昭和31年)

水銀電池

1945(昭和20年)

木製懐中電灯

1954(昭和29年)

ハイパー乾電池

1957(昭和32年)

筒型掃除機

(写真は1959年製)

1950(昭和25年)

直管型蛍光灯

1954(昭和29年)

スチームアイロン

1951(昭和26年)

かくはん式洗濯機

1954(昭和29年)

ハンディ掃除機

水をくんで、洗剤(せんざい)をつけてごしごし洗(あら)って、また水をくんでゆすいで…。手で洗濯(せんたく)をするのは本当に大変な仕事だったから、このころ登場した洗濯機はあこがれの的になったんだ。昔は、女の人は家の仕事、男の人は外で働くのが一般的だった。家電製品(せいひん)がない時代には、そうじや洗濯、ごはん作りなどにとても時間がかかって、それだけで一日が終わっちゃったんだけど、洗濯機やそうじ機、炊飯器のような便利な家電製品が出てきたことで、だんだんと家の仕事が早く、楽に片(かた)づくようになってきたんだ。だから、このころになると、家の仕事をする人にも少しずつ余裕(よゆう)ができるようになった。

暮らしをいろいろと豊(ゆた)かにしてくれる家電製品だけど、みんなが買うことができたわけじゃない。ほしい家電製品のベスト3が「洗濯機」「冷蔵庫」「テレビ」だった。この3つを、神様から贈(おく)られた3つの道具になぞらえて「三種の神器」(さんしゅのじんき)と呼(よ)んだんだ。

※パナソニックキッズスクール「SDGsって知ってる?」のページは、日本持続発展教育推進フォーラム・理事 手島利夫氏のご協力のもと、国連広報センターおよびセーブ・ザ・チルドレン サイト内 持続可能な開発目標(SDGs)説明ページを参考に制作しております。