2015年度「Panasonic NPOサポート プロボノ プログラム」

参加者への調査からのご報告 ~前編~

社会貢献活動への参加経験は、企業人の本業における行動にどのような影響を与えるのでしょうか。

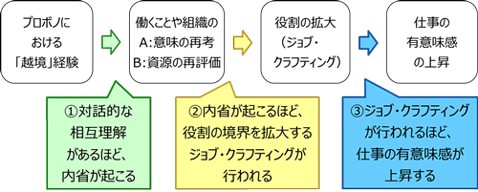

この度、2015年度「Panasonic NPOサポート プロボノ プログラム」参加者への調査で、プログラム参加後に、本業における「協働」「主体性」「組織への愛着」が高まる傾向が見いだされました。また、プロボノという「越境」経験において「対話的な相互理解」があるほど、本業の仕事における「役割の境界の拡大」が行われ、「仕事の有意味感の上昇」につながるという関係性が示唆されました。

(考察は、パナソニック社を含む複数社のデータの分析に基づく、2016年11月に開催された経営行動科学学会第19回大会における筆者の発表に準じたものです。)

株式会社リクルートマネジメントソリューションズ 組織行動研究所

研究員 藤澤理恵

1. 仕事の第一線で活躍する人材が参加する社会貢献。

参加者は年齢層、職種、役職において多様

2015年度の3プロジェクトの活動に参加した16名全員がアンケートに回答しました。アンケートは2015年7月・2016年2月の2回実施し、プログラム参加前後の変化を測定しています。また、2016年9月には3名への追跡インタビューを行いました。

アンケート回答者の属性は図表1の通りです。2015年度プログラムへの参加者は、年齢や職種において多様であるといえます。管理職の方も3割を占めました。

図表1 回答者属性

|

参加チーム |

人数 |

% |

|---|---|---|

|

アジア友の会 |

6 |

37.5 |

|

ウィメンズネット |

5 |

31.3 |

|

砂浜美術館 |

5 |

31.3 |

|

性別 |

人数 |

% |

|---|---|---|

|

男性 |

14 |

87.5 |

|

女性 |

2 |

12.5 |

|

年齢(参加前) |

人数 |

% |

|---|---|---|

|

25歳以下 |

2 |

12.5 |

|

26~30歳 |

0 |

0.0 |

|

31~35歳 |

1 |

6.3 |

|

36~40歳 |

0 |

0.0 |

|

41~45歳 |

5 |

31.3 |

|

46~50歳 |

5 |

31.3 |

|

51~55歳 |

0 |

0.0 |

|

56歳以上 |

3 |

18.8 |

|

職種(参加前) |

人数 |

% |

|---|---|---|

|

2.企画 |

4 |

25.0 |

|

4.経理 |

2 |

12.5 |

|

9.海外営業 |

1 |

6.3 |

|

12.サービス |

1 |

6.3 |

|

13.技術 |

5 |

31.3 |

|

15.情報システム |

1 |

6.3 |

|

16.SE/SI |

1 |

6.3 |

|

19.その他 |

1 |

6.3 |

|

役職(参加前) |

人数 |

% |

|---|---|---|

|

役員(相当職) |

0 |

0.0 |

|

部長(相当職) |

1 |

6.3 |

|

次長・課長(相当職) |

4 |

25.0 |

|

係長・主任(相当職) |

5 |

31.3 |

|

役職なし(正社員) |

6 |

37.5 |

|

役職なし(非正規) |

0 |

0.0 |

|

チーム中、業務接点の有るメンバーの数 |

人数 |

% |

|---|---|---|

|

0人 |

12 |

75.0 |

|

1人 |

4 |

25.0 |

2. 仕事に役立つ能力やつながりの獲得。他職種・他部署への仕事上の働きかけをさっそく増やした参加者も

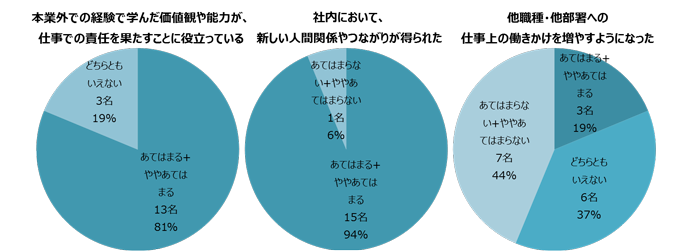

8割の参加者が「本業外の経験で学んだ価値観や能力が仕事での責任を果たすことに役立っている」、9割が「社内において、新しい人間関係やつながりが得られた」と回答。「他職種・他部署への仕事上の働きかけを増やすようになった」と、仕事上での行動にさっそく変化が現れた参加者もみられました(図表2)。

図表2 プロボノ参加による資源獲得

3. 仕事への主体的な取り組み・キャリア適応力・所属組織への愛着が上昇

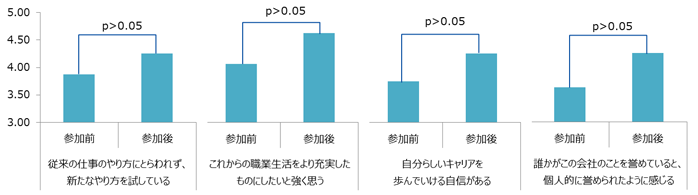

また、参加前後の平均点の比較において、仕事への主体的な取り組み、キャリアにおける変化への開かれた態度、組織への愛着的な態度に上昇が見られました(図表3)。

※いずれの差も5%水準で統計的に有意

図表3 プログラム参加前後の平均点の変化

仕事のスキルや経験を用いた社会貢献が、本業において様々なよい方向の変化をもたらすことが示唆されます。

しかし、参加すれば誰でもよい結果が得られるということではなく、個別に見ると、変化が生じやすい/生じにくい場合があります。次項からは、仕事に向かう主体性に絞って、変化の条件やメカニズムを探求します。

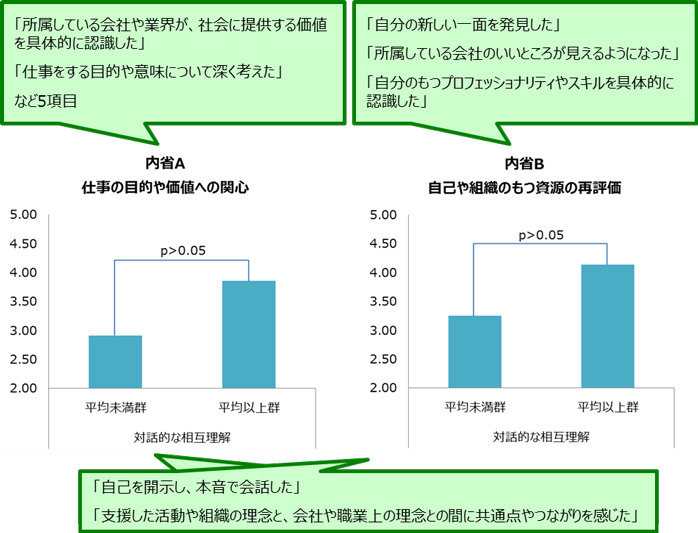

4. 「対話的な相互理解」があるほど、本業における「役割の境界の拡大」や、「仕事の有意味感の上昇」がみられる

ジョブ・クラフティングという、役割変革行動に着目して分析を行いました。ジョブ・クラフティングとは、よりよい自己イメージや仕事の意味を感じられるように、仕事における担当業務や人間関係の範囲を従業員自身が主体的に変更することです。

プロボノ活動において①「対話的な相互理解」があるほど、プログラム終了後に、本業の仕事における②「役割の境界の拡大」(ジョブ・クラフティング)が行われ、③「仕事の有意味感の上昇」につながるという関係性が見出されました(図表4)。これはプロボノが「越境」の経験であることによるようです。

プロボノにおける「越境」とはどのような経験であるか、そして①~③の詳細の結果について、一つずつご紹介していきます。

図表4 越境を起点とするジョブ・クラフティングのメカニズム

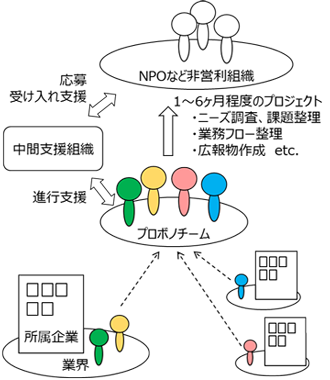

5. プロボノにおける「越境」経験とは

プロボノは、仕事のスキルや経験を用いた、有志の社会貢献活動です。図表5に活動の典型的な構造を図示しました。職種や所属組織の異なる企業人がチームを組み、期間を区切って、ビジネススキルが生かしやすい領域を中心に、非営利組織の活動を支援することがその特徴といえます。

図表5 プロボノ活動の典型的な構造

プロボノにはたくさんの「越境」経験が含まれていると見ることができます。

「越境」とは、広義には文字通り境界を越えることですが、学習論の領域では、異文化下の活動への参加や、異文化を背景とした人々の協働のプロセスで起こる変化についての研究が行われてきています。

「越境」に際しては、自分が「アタリマエ」と思っていたことが、実はそうではないことに気づく、と言われます。このような学びは学習論の用語では、熟練を深めアタリマエを蓄積する「垂直学習」に対し、アタリマエを見直す「水平学習」と呼ばれることがあります(図表6)。

図表6 「垂直学習」と「水平学習」のイメージ

例えば、プロボノというプロジェクトチームの中では、自分のスキルをいつもと同じように用いることができない、というようなことが起こります。そのスキルの意味や効果は、実はそれぞれの職種・業種・組織などにおける、文化や制度に埋め込まれているからです。よって、説明や翻訳を加えたり、普段とは異なる目的にスキルを用いたりすることになりますが、そのような協働の中で、自分のスキルの意味や価値への意識が変わることがあります。

また、プロボノはNPOとの協働プロジェクトであり、非営利組織という、営利組織とは組織目的や貢献意欲の背景にある報酬原理が異なる組織の活動に、一時的に参加します。企業を中心としたビジネス活動と、社会課題に取り組むいわゆるソーシャル活動の、典型的と考えられる違いを図表7に例示しました。このようなビジネス/ソーシャルの違いを背景にした協働も、一つの「越境」経験と考えられます。

図表7 ビジネス活動とソーシャル活動の特徴の違い

|

|

ビジネス活動に |

ソーシャル活動に |

|---|---|---|

|

主な |

1から100を生み出す |

0から1を生み出す |

|

組織の形態 |

ピラミッド型組織 |

ネットワーク型組織 |

|

動機・報酬 |

市場原理・商品交換的 |

助け合い・互酬的 |

6. 詳細結果① 「対話的な相互理解」があるほど、働くことや組織についての「内省」が生じた

アンケートからは参加者の多くが、「経営者・社会起業家の活動を見聞きした」「社内や業界にいないタイプの人と協働した」「本業では接点を持ちにくい同僚と協働した」というような社内外の「越境」を実感したことが分かりました。

そして、そのような異質な活動や人に触れる「越境」的環境の中で、「対話的な相互理解」を行った人ほど、働くことや組織についての「内省」をする傾向がみられました(図表8)。社外で仕事外の活動をしながら、仕事や所属組織についての内省が生じるというのは興味深いことです。仕事のスキルを用いる点や、会社が機会提供をしていること、同僚との活動であることなどが促進要因となっていることが考えられます。

※いずれの差も5%水準で統計的に有意

図表8 「対話的な相互理解」高低群ごとの「内省」の平均値

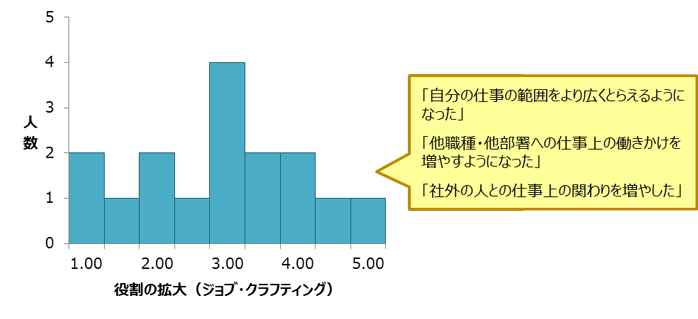

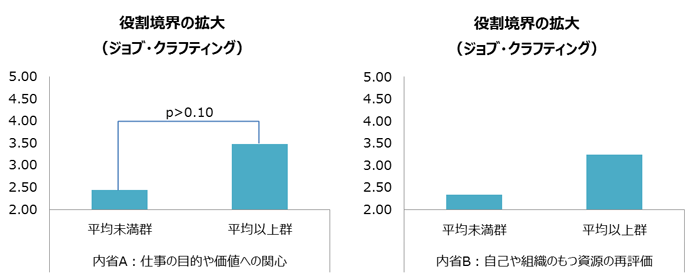

7. 詳細結果② 働くことや組織についての「内省」が起こるほど、「役割境界の拡大」(ジョブ・クラフティング)が行われた

ジョブ・クラフティングは、よりよい自己や人とのつながり、仕事の意味を感じたいという動機によって行われます。プロボノにおける、働くことや仕事についての「内省」が、仕事のデザインを主体的に変更する動機となるかを検証しました。

プロボノ・プロジェクト後に、仕事の範囲を広くとらえたり、他部署や社外に仕事上の関係者を広げたりする「役割境界の拡大」(ジョブ・クラフティング)を行うようになったかをたずねたところ、回答にはばらつきが見られました(図表9)。社外活動と本業における変化は、簡単に直結するものではないようです。

しかし、「内省」の高低群に分けると、高群において、ジョブ・クラフティングの得点が高い傾向が見られました(図表10)。

図表9 ジョブ・クラフティングの回答分布

※内省Aのみ10%水準で統計的に有意

図表10 内省高低群ごとのジョブ・クラフティングの平均値

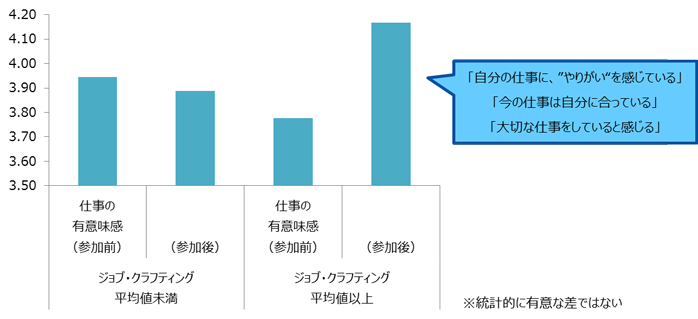

8. 詳細結果③ 「役割の拡大(ジョブ・クラフティング)」が行われるほど、「仕事の有意味感」が上昇

先行研究によれば、ジョブ・クラフティングによって仕事がより自分に合ったものに変化すると、仕事の有意味感(meaning of work)が高まります。参加前の仕事の有意味感が全体的に高い水準であったこともあり、統計的に意味があると判定できるほどの差は生じませんでしたが、ジョブ・クラフティングの高群において、仕事の有意味感の上昇がみられました。

図表11 ジョブ・クラフティング高群では「仕事の有意味感」の平均値が上昇

ここまでアンケート調査から、本業における「協働」「主体性」「組織への愛着」が高まる傾向が見いだされたこと、プロボノという「越境」経験において①「対話的な相互理解」があるほど、プログラム終了後に、本業の仕事における②「役割の境界の拡大」(ジョブ・クラフティング)が行われ、③「仕事の有意味感の上昇」につながるという関係性が示唆されたことを見てきました。

レポートの「後編」では、具体的にどのように仕事が変わったのか、インタビュー調査からご報告します。