2022年 Panasonic NPO/NGOサポートファンド for SDGs

フォローアップ調査レポート

本調査の背景と目的

Panasonic NPO/NGOサポートファンドfor SDGs(以下、本プログラム) は、「貧困の解消」に向けて取り組むNPO/NGOが社会において重要な役割を果たし、持続発展的に社会変革に取り組めるよう組織基盤強化の取り組みに助成することを目的としている。

2018年に最初の助成先公募を始めてから丸4年が経過し、これまでに海外国内合わせて56団体が本プログラムの助成を受けて組織基盤強化に取り組んできた。

本調査では、そのうち助成期間終了後1年半以上が経過した23団体を対象にアンケート調査を実施し、どのような組織が本プログラムで組織基盤強化に取り組み、組織がどう変化したか、その要因は何だったのかを明らかにすることを試みた。

合同会社 コドソシ

代表 田口由紀絵 氏

調査結果(サマリー)

- 海外と国内では、応募時の団体の財政規模、活動年数、組織課題、取り組んだ組織基盤強化、生じた組織の変化について、傾向が異なった

- 外部環境の大きな変化により、国内団体は総収入を大きく伸ばした

- 助成事業により、課題の明確化が進んだ

- 本プログラムの特徴である組織診断、第三者のコンサルタントのかかわり、贈呈式や報告会などの他団体と交流する機会は役立った

- 組織課題が解決されたのは52.4%

- 組織基盤強化の取り組みが貧困の解消に役立っているかどうかは、長期的にみる必要がある

調査対象

本調査は、2020年にPanasonic NPO/NGOサポートファンドfor SDGsによる助成事業を終了した団体に対し、質問票によるアンケート調査を実施したものである。

調査対象は、2019年から2020年の間に「組織診断」、「組織診断+組織基盤強化」、「組織基盤強化」の助成を1つ以上受けた海外13団体、国内10団体、計23団体で、2022年10月に各団体に対しオンラインでのアンケート回答を依頼、海外12団体、国内9団体、計21団体から回答を得た。(図表1、2参照)

<図表1> アンケート調査対象団体一覧

| 団体 | 分野 | 助成内容 | 助成年数 |

|---|---|---|---|

公益財団法人 ケア・インターナショナル ジャパン | 海外 | 2019 組織診断 | 1年 |

特定非営利活動法人 国際難民支援団体REI | 海外 | 2019 組織診断 | 1年 |

特定非営利活動法人 DIFAR | 海外 | 2019 組織診断 | 1年 |

一般財団法人 カンボジア地雷撤去キャンペーン | 海外 | 2019 組織診断 | 1年 |

認定特定非営利活動法人 ACE | 海外 | 2019 基盤強化 | 2年 |

特定非営利活動法人 イカオ・アコ | 海外 | 2019 基盤強化 | 2年 |

認定特定非営利活動法人 ESAアジア教育支援の会 | 海外 | 2020 組織診断 | 1年 |

特定非営利活動法人 国境なき子どもたち | 海外 | 2020 組織診断 | 1年 |

認定特定非営利活動法人 国際子ども権利センター(C-Rights/シーライツ) | 海外 | 2020 組織診断 | 1年 |

特定非営利活動法人 WE21ジャパン | 海外 | 2020 組織診断 | 1年 |

認定特定非営利活動法人 地球市民ACTかながわ | 海外 | 2020 組織診断 | 1年 |

認定特定非営利活動法人 アクセス-共生社会をめざす地球市民の会 | 海外 | 2020 組織診断 | 1年 |

特定非営利活動法人 シェア=国際保健協力市民の会 | 海外 | 2020 基盤強化 | 1年 |

特定非営利活動法人 さいたまユースサポートネット | 国内 | 2019 組織診断 | 2年 |

特定非営利活動法人 シーン | 国内 | 2019 組織診断 | 1年 |

認定特定非営利活動法人 女性と子ども支援センターウィメンズネット・こうべ | 国内 | 2019 組織診断 | 2年 |

特定非営利活動法人 子どもNPOセンター福岡 | 国内 | 2019 組織診断 | 1年 |

特定非営利活動法人 なんみんフォーラム | 国内 | 2019 組織診断 | 1年 |

特定非営利活動法人 Homedoor | 国内 | 2019 基盤強化 | 1年 |

特定非営利活動法人 フードバンク北九州ライフアゲイン | 国内 | 2019 基盤強化 | 2年 |

特定非営利活動法人 京都丹波・丹後ネットワーク | 国内 | 2020 組織診断 | 1年 |

認定特定非営利活動法人 こうのとりのゆりかご in 関西 | 国内 | 2020 組織診断 | 1年 |

特定非営利活動法人 智頭の森こそだち舎 | 国内 | 2020 組織診断 | 1年 |

<図表2> アンケート調査回答数及び回答率

海外 | 国内 | 計 | |

|---|---|---|---|

対象団体数 | 13 | 10 | 23 |

回答団体数 | 12 (92.3%) | 9 (90.0%) | 21 (91.3%) |

調査結果

【海外と国内では、応募時の団体の財政規模、活動年数、組織課題、取り組んだ組織基盤強化、生じた組織の変化について、傾向が異なった】

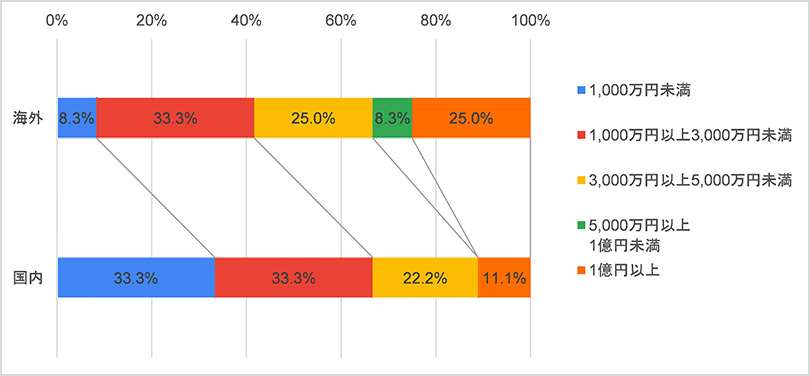

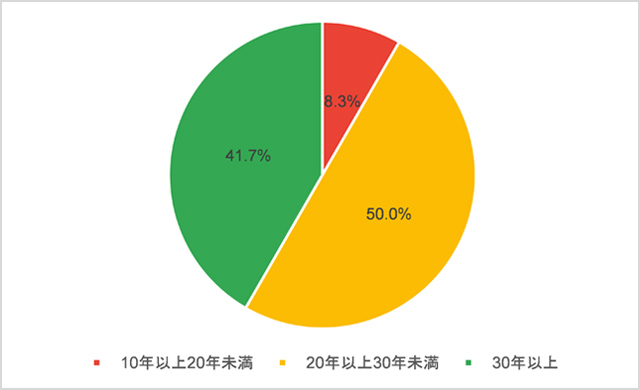

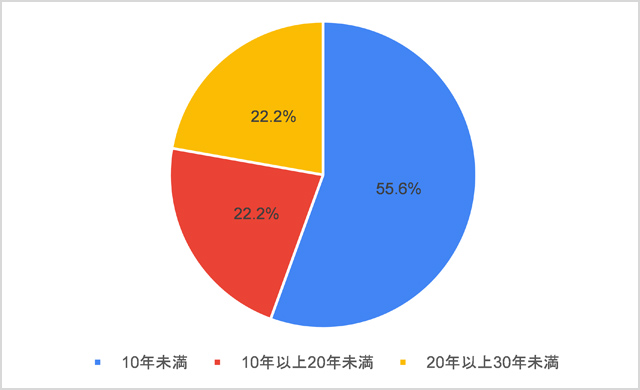

アンケートに回答した21団体(海外助成12団体、国内助成9団体)をみると、国内助成に比べ海外助成の方が応募時の団体の財政規模は2倍近く大きく、活動年数は2倍以上長かった(図表3、4、5参照)。

<図表3> 応募時の財政規模

<図表5> 応募時の活動年数(海外)

<図表4> 応募時の活動年数(国内)

海外助成についてはガバナンス、リーダーシップ、ミッション、戦略、人材等に関連した課題が挙がっていたが、特に戦略の弱さ、財政基盤の不安定さ、広報・ファンドレイジングを課題に挙げる団体が多かった(図表6参照)。組織基盤強化の取り組みとしては、組織診断のほか、中期計画の策定、広報の基盤整備、ミッション・ビジョンの見直し、組織全体の体制再構築など、さまざまな取り組みが行われた(図表8参照)。組織の変化としては、理事会が組織運営に関わるようになった、メンバーが同じ方向を向くようになった、スタッフの能力が高まった、中長期の戦略を立てるようになった等、多様な変化が見られたが、財政基盤の強化には至っていない(図表9参照)。

<図表6> 申請時に抱えていた組織運営上の課題の要約(海外)

(ガバナンス)

事務局の役割の不明確さ。理事との連携の薄さ

ガバナンスの欠如

(リーダーシップ)

代表、事務局長のリーダーシップに依存し、各メンバーのリーダーシップが発揮できていない

リーダー交代後のマネジメント

次世代への継承問題

理事・職員の次世代育成が進んでおらず、力を発揮すべき若い職員が十分に力を発揮できていない

(ミッション)

団体理念、パーパス、ウェイが組織全体に浸透していない

(戦略)

中長期のビジョンが策定できていない

中期目標はあるが、具体的な戦略や計画が明確ではない。

中期計画がない

事業内容の目標の明確化

(人材)

国内の人的基盤の脆弱性

市民の参加の仕組みの少なさ

マネジメントのマンパワー不足

人材不足

(財政)

財政基盤が安定していない(5件)

自己財源収入が増えず、経常収支赤字が慢性化し、団体存続の危機に直面している

(広報・ファンドレイジング)

会員、寄付者の減少

広報力が弱い

会費・寄付を増やすための戦略および実施体制が作れていない

フェアトレード事業商品の販売戦略を作れていない

(評価改善)

事業のPDCA不足

<図表7> 申請時に抱えていた組織運営上の課題の要約(国内)

(ガバナンス)

組織運営におけるガバナンスの明確な仕組みがなかった

理事・監事・会員等の本来果たすべき役割がなされず、お飾りのものになっている

(リーダーシップ)

理事長一人のリーダーシップで牽引してきた活動から、組織的な運営に転換できていない

世代交代

(ミッション)

ミッションが共感できるものになっていない

(戦略)

中期の経営

中間支援としてのアイデンティティの確立

主事業での利用者の減少

(組織マネジメント)

組織の成長にマネジメントが追い付いていない

管理部門の事務局体制が不十分、統合的に組織を運営できるマネージャ―(事務局長)の不在

(人材)

人材育成の計画がない

若手人材の採用ができない

共に活動してくれる人(スタッフ・ボランティア)が絶対的に足りない

(財政)

財務基盤が安定していない(2件)

行政からの補助金が打ち切られ、家賃の支払いが難しくなった

(広報・ファンドレイジング)

会員や寄付者とのコミュニケーションを充分に行えない

広報が総合的・効果的に行われていない

ミッションを実現するための持続可能な組織運営のための資金調達ができていない(2件)

<図表8> 組織基盤強化で取り組んだこと

全体 | 海外 | 国内 | ||||

|---|---|---|---|---|---|---|

(ア)組織診断 | 15 | 71.4% | 8 | 66.7% | 7 | 77.8% |

(イ)ミッション・ビジョンの見直し | 7 | 33.3% | 4 | 33.3% | 3 | 33.3% |

(ウ)中期計画の策定 | 8 | 38.1% | 6 | 50.0% | 2 | 22.2% |

(エ)組織全体の体制再構築 | 10 | 47.6% | 4 | 33.3% | 6 | 66.7% |

(オ)理事会の改編や強化 | 5 | 23.8% | 2 | 16.7% | 3 | 33.3% |

(カ)地域との関係づくり | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |

(キ)事業評価 | 4 | 19.0% | 3 | 25.0% | 1 | 11.1% |

(ク)人材開発(事業局機能の強化) | 5 | 23.8% | 1 | 8.3% | 4 | 44.4% |

(ケ)人材開発(職員の組織運営能力の強化) | 4 | 19.0% | 3 | 25.0% | 1 | 11.1% |

(コ)人材開発(分野における専門性の強化) | 2 | 9.5% | 1 | 8.3% | 1 | 11.1% |

(サ)人材開発(業務の効率化や業務分担の整理) | 5 | 23.8% | 2 | 16.7% | 3 | 33.3% |

(シ)人材開発(チームビルディング) | 3 | 14.3% | 3 | 25.0% | 0 | 0.0% |

(ス)ノウハウの言語化 | 1 | 4.8% | 1 | 8.3% | 0 | 0.0% |

(セ)財政(資金調達戦略の策定) | 4 | 19.0% | 1 | 8.3% | 3 | 33.3% |

(ソ)財政(制度事業への移行) | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |

(タ)資金調達(会員拡大、キャンペーン) | 4 | 19.0% | 2 | 16.7% | 2 | 22.2% |

(チ)広報の基盤強化(体制づくり、HPやパンフレット制作など) | 9 | 42.9% | 6 | 50.0% | 3 | 33.3% |

(ツ)広報戦略の策定 | 2 | 9.5% | 1 | 8.3% | 1 | 11.1% |

(テ)顧客管理システムの構築(セールスフォースなど) | 3 | 14.3% | 2 | 16.7% | 1 | 11.1% |

(ト)事業開発・事業の拡充 | 1 | 4.8% | 0 | 0.0% | 1 | 11.1% |

(ナ)その他 | 4 | 19.0% | 2 | 16.7% | 2 | 22.2% |

<図表9> 組織基盤はどのように強化されたか(複数回答)

全体 | 海外 | 国内 | ||||

|---|---|---|---|---|---|---|

(ア)ミッション・ビジョンが明確になった | 8 | 38.1% | 4 | 33.3% | 4 | 44.4% |

(イ)組織の財政規模が拡大した | 3 | 14.3% | 1 | 8.3% | 2 | 22.2% |

(ウ)組織の計画が多様化した | 6 | 28.6% | 3 | 25.0% | 3 | 33.3% |

(エ)スタッフの数が増えた | 4 | 19.0% | 2 | 16.7% | 2 | 22.2% |

(オ)ボランティアが増えた | 2 | 9.5% | 1 | 8.3% | 1 | 11.1% |

(カ)会員が増えた | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |

(キ)最終受益者が誰か、ということが明確になった | 2 | 9.5% | 1 | 8.3% | 1 | 11.1% |

(ク)受益者(利用者、参加者など)の数が増えた | 3 | 14.3% | 0 | 0.0% | 3 | 33.3% |

(ケ)事業の質が向上した | 8 | 38.1% | 4 | 33.3% | 4 | 44.4% |

(コ)スタッフの能力が高まった(ミッションを具現化する力、事業の専門性、社会課題をくみ取り提起する力、コミュニケーション能力、組織運営力、など) | 10 | 47.6% | 5 | 41.7% | 5 | 55.6% |

(サ)理事会が組織運営に関わるようになった | 10 | 47.6% | 6 | 50.0% | 4 | 44.4% |

(シ)理事やスタッフなど組織のメンバーが同じ方向を向くようになった | 9 | 42.9% | 6 | 50.0% | 3 | 33.3% |

(ス)1人のリーダーシップに頼らない組織になってきた | 7 | 33.3% | 2 | 16.7% | 5 | 55.6% |

(セ)中長期の戦略を立てるようになった | 7 | 33.3% | 5 | 41.7% | 2 | 22.2% |

(ソ)事業を振り返り、改善していくようになった | 5 | 23.8% | 1 | 8.3% | 4 | 44.4% |

(タ)外部組織との連携が広がった | 6 | 28.6% | 2 | 16.7% | 4 | 44.4% |

(チ)他団体から、組織運営に関する助言・アドバイスを求められるようになった | 3 | 14.3% | 1 | 8.3% | 2 | 22.2% |

(ツ)活動分野や地域での存在感が増した | 4 | 19.0% | 2 | 16.7% | 2 | 22.2% |

(テ)特にない | 1 | 4.8% | 1 | 8.3% | 0 | 0.0% |

(ト)その他 | 2 | 9.5% | 0 | 0.0% | 2 | 22.2% |

【外部環境の大きな変化により、国内団体は総収入を大きく伸ばした】

国内助成先の助成後の収入増加率が65.7%と、非常に高い伸びであった(図表10参照)のは、新型コロナの影響で国内の貧困分野において助成金や補助金が増えたことや、国内の社会課題解決に重心を置いた休眠預金活用事業の広がりと連動していると考えられる。国内助成先団体は、本プログラムで組織基盤強化に取り組むことで組織としての体力がつき、急激に流れ込んでくるこれらの資金を活用して事業を拡大できたと考える。

<図表10> 助成後の収入の増加率

全体 | 海外 | 国内 | |||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

増加率 | n | 増加率 | n | 増加率 | n | ||

総収入額 | 19.5% | 21 | -6.5% | 12 | 65.7% | 9 | |

内訳 | 会費 | -43.6% | 19 | 8.3% | 11 | -77.1% | 8 |

寄付 | 7.6% | 21 | 14.7% | 12 | -1.2% | 9 | |

助成金・補助金等 | 21.0% | 16 | -32.0% | 8 | 115.2% | 8 | |

事業収入(委託費) | 0.3% | 9 | -15.1% | 2 | 5.2% | 7 | |

事業収入(自主事業) | -43.3% | 17 | -79.0% | 10 | 133.7% | 7 | |

その他 | -48.0% | 15 | -63.3% | 8 | -22.6% | 7 | |

【助成事業により、課題の明確化が進んだ】

海外国内で共通して最も成果があったのは、組織基盤強化の重要なスタート地点である、課題の明確化が進んだことである。助成開始時から課題が明確だったと回答した団体はなく、「明確だと思っていたが、さらに明確になった」「助成事業により明確になった」という団体が大半を占め、組織診断の効果がうかがえる(図表11参照)。

<図表11> 組織運営上の課題の明確化について

全体 | 海外 | 国内 | ||||

|---|---|---|---|---|---|---|

最初から明確だった | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |

明確だと思っていたが、助成事業により、 | 17 | 81.0% | 11 | 91.7% | 6 | 66.7% |

課題は明確ではなかったが、助成事業により明確になった | 3 | 14.3% | 0 | 0.0% | 3 | 33.3% |

あまり明確にならなかった | 1 | 4.8% | 1 | 8.3% | 0 | 0.0% |

その他 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |

【本プログラムの特徴である組織診断、第三者のコンサルタントのかかわり、贈呈式や報告会などの他団体と交流する機会は役立った】

- 組織診断は、組織が取り組むべきことが明確になり、組織内の意識をそろえることに役立った(図表12参照)。

- 9割の団体でコンサルタントが役に立った(図表13参照)。

- 贈呈式や報告会については、他団体と交流する機会が持て刺激を受けたなど、有意義な機会となった(図表14参照)。

<図表12> 組織診断はどのように役立ったか(複数回答)

全体 | 海外 | 国内 | ||||

|---|---|---|---|---|---|---|

(ア)組織が取り組むべきことが明確になった | 12 | 57.1% | 6 | 50.0% | 6 | 66.7% |

(イ)組織内の意識をそろえることができた | 9 | 42.9% | 5 | 41.7% | 4 | 44.4% |

(ウ)あまり役に立たなかった | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |

(エ)組織診断は行わなかった | 4 | 19.0% | 3 | 25.0% | 1 | 11.1% |

(オ)覚えていない・わからない | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |

その他 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |

<図表13> コンサルタントは役に立ったか

全体 | 海外 | 国内 | ||||

|---|---|---|---|---|---|---|

とても役に立った | 9 | 42.9% | 4 | 33.3% | 5 | 55.6% |

まあ役に立った | 10 | 47.6% | 7 | 58.3% | 3 | 33.3% |

あまり役に立たなかった | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |

第三者の支援者のかかわりはなかった | 1 | 4.8% | 1 | 8.3% | 0 | 0.0% |

覚えていない・わからない | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |

その他 | 1 | 4.8% | 0 | 0.0% | 1 | 11.1% |

<図表14> 贈呈式や報告会について

全体 | 海外 | 国内 | ||||

|---|---|---|---|---|---|---|

(ア)他団体と交流する機会が持てて刺激を受けた | 13 | 61.9% | 7 | 58.3% | 6 | 66.7% |

(イ)役立つ情報収集ができた | 8 | 38.1% | 6 | 50.0% | 2 | 22.2% |

(ウ)あまり役に立たなかった | 1 | 4.8% | 0 | 0.0% | 1 | 11.1% |

(エ)負担が大きかった | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |

(オ)あまり覚えていない・わからない | 4 | 19.0% | 2 | 16.7% | 2 | 22.2% |

その他 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |

【組織課題が解決されたのは52.4%】

組織課題が目標通り解決された、あるいはほぼ解決されたと答えた団体は、全体の52.4%にとどまった(図表15参照)。

<図表15> 課題の解決度

全体 | 海外 | 国内 | ||||

|---|---|---|---|---|---|---|

目標を上回って解決された(目標の120%) | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |

目標どおり解決された(目標の100%) | 2 | 9.5% | 1 | 8.3% | 1 | 11.1% |

ほぼ解決された(目標の80%) | 9 | 42.9% | 4 | 33.3% | 5 | 55.6% |

あまり解決されなかった(目標の60%) | 9 | 42.9% | 6 | 50.0% | 3 | 33.3% |

まったく解決されなかった(目標の60%未満) | 1 | 4.8% | 1 | 8.3% | 0 | 0.0% |

【組織基盤強化の取り組みが貧困の解消に役立っているかどうかは、長期的にみる必要がある】

組織基盤強化の取り組みが、「貧困の解消に大いに役立った」「まあ役立った」とする団体は10団体で全体の47.6%、「あまり役立っていないが、これから役に立っていくと思う」とする団体も同じく10団体、47.6%であった(図表16参照)。

具体的には、「最終受益者が抱える課題の解決が進んだ」「行政や地域の他団体、企業などの行動に影響を与えたり、連携が広がったりすることで課題解決が進んだ(進みつつある)」と回答した団体が多かった(図表17参照)。

<図表16> 基盤強化の取り組みは貧困の解消にどれくらい役立っているか

全体 | 海外 | 国内 | ||||

|---|---|---|---|---|---|---|

大いに役に立ってる | 6 | 28.6% | 3 | 25.0% | 3 | 33.3% |

まあ役に立っている | 4 | 19.0% | 1 | 8.3% | 3 | 33.3% |

あまり役に立っていないが、これから役に立っていくと思う | 10 | 47.6% | 7 | 58.3% | 3 | 33.3% |

あまり役に立っていない | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |

組織基盤強化の取り組みと、貧困や孤立の解消には全く関連がない | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |

その他 | 1 | 4.8% | 1 | 8.3% | 0 | 0.0% |

<図表17> 基盤強化の取り組みは貧困の解消にどのように役立っているか

全体(13) | 海外(6) | 国内(7) | ||||

|---|---|---|---|---|---|---|

(ア)より多くの最終受益者にサービスを届けられるようになった(量の拡大) | 4 | 30.8% | 1 | 16.7% | 3 | 42.9% |

(イ)最終受益者が抱える課題の解決が進んだ(質の向上) | 6 | 46.2% | 4 | 66.7% | 2 | 28.6% |

(ウ)社会の意識(世論、地域コミュニティ、ある年齢層やグループの人たち、ステークホルダーなどの意識、認識、意見など)に変化を与えることができた | 4 | 30.8% | 3 | 50.0% | 1 | 14.3% |

(エ)政策(国際機関、官公庁、地方自治体、シンクタンク、大学等の策定する政策)に影響を与えることができた | 3 | 23.1% | 2 | 33.3% | 1 | 14.3% |

(オ)行政や地域の他団体、企業などの行動に影響を与えることで、課題解決が選んだ(進みつつある) | 5 | 38.5% | 4 | 66.7% | 1 | 14.3% |

(カ)行政や地域の他団体、企業などとの連携が広がることで、課題解決が進んだ(進みつつある) | 5 | 38.5% | 2 | 33.3% | 3 | 42.9% |

まとめ

国内助成においては、活動開始から短期間で急拡大するなどしてマネジメントが追い付いていなかった組織が、組織診断や第三者のコンサルタントの伴走を経ることで、創設者や代表者などの1人のリーダーシップに頼らない「組織」への変革が進んだ。

一方、海外助成においては、組織として長年の活動で蓄積した多様で複雑な課題を、短い助成期間で解決できた団体とそうでない団体があった。

これから取り組む団体へのメッセージ

今後、助成事業に取り組む団体へのメッセージの一部を紹介する。

- 地道に活動を続けていくためには、持続可能な組織にすることがとても大切だと思います。そこで活動するメンバーがやりがいをもっていけるよう、組織基盤に取り組むことは必要だと思います。お互いに頑張りましょう

- 自組織のことを立ち止まって考える時間を取るのは、目の前に社会課題のあるNPOにとってなかなか難しいことだと思います。改まった時間をとることができるのはサポートファンドの良さだと思っております。ぜひその時間を大事にしていただければ嬉しいです。

- 助成事業に取り組むに当たり、これに取り組む進め方、サポーターをどう活用したらよいのか等リサーチして臨んで下さい。取り組むのは、担当者と担当理事だけでなく、事務局・理事が一丸となって取り組んでいかないと、課題解決にならない。意識の改革にならないと感じています。機会が得られた団体は、このチャンスを活かしてください。

- 特に組織改善になかなか取り組む余力のなかったり小さい団体にとっては、改善の意思はあってもどうしても決まったメンバー同士でのブレインストーミングになってしまうと思います。このように丁寧にサポートして頂けるかつ第三者の目線を頂けることは非常に良い機会になります。

- 助成事業を受けることによってどのように変わりたいのか、何のために変わりたいのか、何を目指すのかなどを、コンサルタントを交えて、役員、スタッフと常に話し合うことで、助成が終わったあとも基盤強化を継続していけるのではと思っています。