2024年 Panasonic NPO/NGOサポートファンド for SDGs

フォローアップ調査レポート

Panasonic NPO/NGOサポートファンドfor SDGsでは、組織基盤強化助成の中長期的な成果を把握するために、助成期間が終了してから1年半が経過した時点でフォローアップ調査を行っている。今回は、2022年に助成期間を終えた12団体(海外6団体、国内6団体)を対象にフォローアップ調査を行った。

調査結果(サマリー)

- 12団体中10団体で経常収入が増加した。特に受託事業収入を伸ばした団体が多く、自団体の専門性を事業化し収益化できるようになったと考えられる。

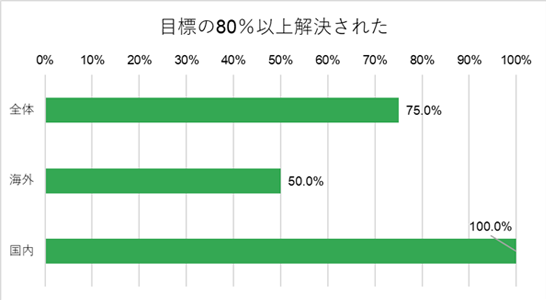

- 組織課題が解決された団体は全体で75%(9団体)であり、海外助成では50%(6団体中3団体)と低かった。国内助成での課題の解決度は100%であった。

- 海外助成で課題が解決されたのは、助成年数が2年間だった団体と、外部の専門家を効果的に活用できた団体だった。

- 国内助成では助成年数にかかわらず課題が解決されていた。組織が抱えていた課題に対して、助成事業への取り組み方やコンサルタントの役割がうまくかみ合っていたことが考えられる。

- 助成先団体が組織基盤強化に取り組むことで、活動の対象となる人々が抱える課題の解決が進んだり、社会の意識に変化を与えたりするなど、貧困の解消に役立っている。

合同会社 コドソシ

代表 田口由紀絵 氏

調査対象

調査対象は、2022年に助成期間を終了した以下の12団体である。

団体 | 分野 | 組織基盤強化助成の内容 | 助成年数 |

|---|---|---|---|

認定特定非営利活動法人 日本ハビタット協会 | 海外 | 2020 組織診断 | 2年 |

特定非営利活動法人 Colorbath | 海外 | 2022 組織診断 | 1年 |

特定非営利活動法人 アクション | 海外 | 2022 基盤強化 | 1年 |

特定非営利活動法人 SALASUSU | 海外 | 2022 基盤強化 | 1年 |

特定非営利活動法人 ハロハロ | 海外 | 2022 基盤強化 | 1年 |

認定特定非営利活動法人 国際協力NGO・IV-JAPAN | 海外 | 2022 組織診断 | 1年 |

認定特定非営利活動法人 大阪精神医療人権センター | 国内 | 2020 組織診断 | 2年 |

特定非営利活動法人 アダージョちくさ | 国内 | 2021 組織診断 | 2年 |

特定非営利活動法人 NPOホットライン信州 | 国内 | 2021 基盤強化 | 2年 |

特定非営利活動法人 おかえり | 国内 | 2022 組織診断 | 1年 |

一般社団法人 Burano | 国内 | 2022 基盤強化 | 1年 |

特定非営利活動法人 ぱっぷす | 国内 | 2022 基盤強化 | 1年 |

調査方法

- 資料分析:応募申請書、完了報告書等の分析

- アンケート調査:WEBによるアンケート調査(2024年10月実施。回答率100%)

- ヒアリング調査:助成当時の担当者にコンタクトが取れる団体を優先し、海外助成、国内助成それぞれ2団体を選び、合計4団体にヒアリング調査を行った(2024年11月~12月実施)

- 調査体制:田口由紀絵、藤本貴子、渡辺眞子

調査結果

【今回の調査対象団体の特徴】

- 12団体中8団体で助成期間が1年間と短かった

本助成プログラムは、2年目以降の選考を経て最大3年間の継続助成が可能であるが、今回の調査対象団体に3年間の継続助成を受けた団体はなかった。1年間で終了した団体は全体の3分の2にあたる8団体であり、全体的に助成期間が短かった。 - 組織診断を行った団体は全体の半数に留まった

組織診断を行った団体は全体の半数に留まった。本助成プログラムに応募する時点で、すでに何らかの組織診断を行い、組織課題を明確化してから応募する団体が増えていると考えられる。組織診断の重要性が以前に比べて広く理解され、取り組みが進んでいることが示唆される。 - 財政規模のばらつきが小さかった

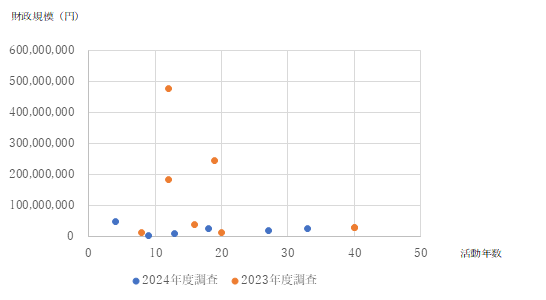

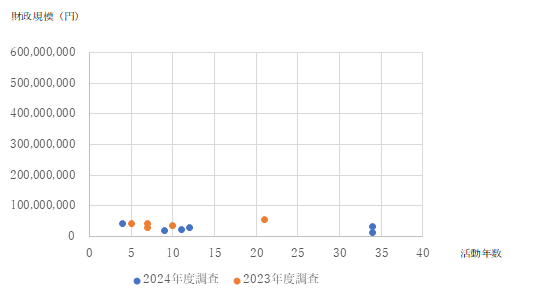

今回のフォローアップ調査では、12団体すべての申請時財政規模が5千万円未満だったことが特徴的である。特に海外助成では、前回行ったフォローアップ調査の対象団体と比べて財政規模のばらつき度合いが小さかった。国内助成においては、財政規模は以前から5千万円を大きく超えていなかったものの、活動年数について今回は15年未満の団体と30年以上の団体に二極化した。

<申請時の財政規模と活動年数(海外助成)>

<申請時の財政規模と活動年数(国内助成)>

【12団体中10団体で財政規模が拡大した】

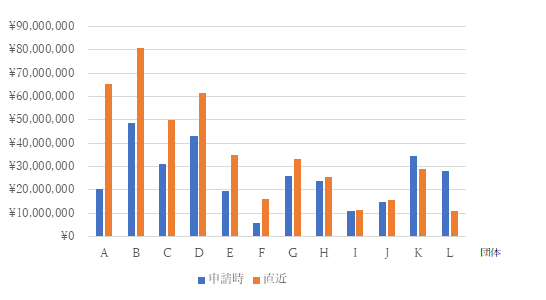

アンケートで直近の経常収入を聞いたところ、申請時と比べて経常収入が増加した団体は12団体中10団体を占めた。そのうち海外助成では4団体、国内助成では2団体が受託事業収入を大きく伸ばしており、自団体の専門性を事業化し収益化できるようになったと考えられる。

財政規模の拡大を目指しファンドレイジングに軸足を置いて組織基盤強化に取り組んだ団体だけでなく、組織全体の運営体制の強化に取り組んだ団体が結果的に財政規模を拡大していることは特筆すべきである。

ファンドレイジングに軸足を置いた取り組みを行ったのは、NPO法人 アクションやNPO法人 SALASUSUである。自団体の強み・弱みを把握し、何をすべきかを明確にした上で専門家の力をうまく活用することで、組織やスタッフへのファンドレイジングへの意識づけができたり、ファンドレイジングの具体的な戦略づくりができたりするなどで財政規模が拡大した。

組織全体の運営体制の強化に取り組んだのは、NPO法人 ぱっぷす、一般社団法人 Burano、NPO法人 NPOホットライン信州、NPO法人 Colorbathなどである。組織全体の運営体制の強化(中長期的な視点を持つ、ガバナンスや会計の強化、役割分担やプロジェクトマネジメントの整備など)に取り組むことで、結果的に助成金収入や自主事業収入、受託事業収入などを拡大した。いずれの団体も外部の専門家の力を借りて組織の基盤を整えることで、外部からの信頼が得られるようになると同時に、運営の効率化が進んだことが資金を呼び込むことにつながっていると思われる。

<経常収入額の変化>

【組織課題の解決度は、海外助成で50%だったのに対し、国内助成では100%だった】

組織基盤強化に取り組むことによって、課題が目標の80%以上解決された(目標を上回って解決された、目標どおり解決された、ほぼ解決された)と回答した団体は、海外助成では50%(3団体)だったのに対し、国内助成では100%(6団体)だった。

<組織課題の解決度>

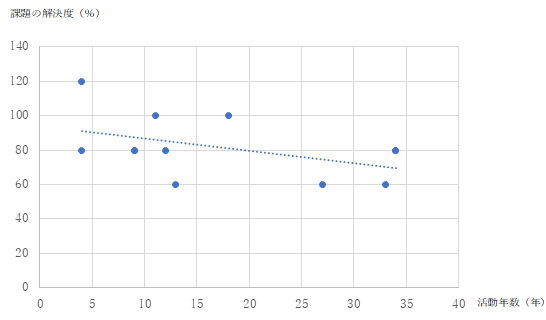

【活動年数と課題の解決度には、弱い相関がある】

活動年数と課題の解決度の相関を見ると、サンプル数が12という限られた範囲ではあるが、相関係数は-0.46と弱い相関がある。つまり、活動年数が長い方が、課題の解決度は若干低くなる傾向がみられる。長年かけて形作ってきた組織を変容し改善していくためには、助成期間が1年あるいは2年では足りないこともふくめ、客観的に検証する必要があるだろう。

<活動年数と課題の解決度の相関関係>

【海外助成で課題が解決されたのは、助成年数が2年間だった団体と、外部の専門家をうまく活用できた団体だった】

助成年数が2年間だったNPO法人 日本ハビタット協会では、理事やスタッフなど組織のメンバーが同じ方向を向くようになった点を最も大きな変化にあげており、本助成事業を、団体の存在意義を見直す機会として活用できたとしている。

助成年数が1年間であっても課題の解決がはかられたのは、NPO法人 SALASUSUとNPO法人 Colorbathである。SALASUSUは当初サポーター募集に力を入れる計画であったが、外部の専門家の力を借りながら戦略自体を見直し、企業向け・助成財団向けの発信に切り替えることで、組織の財源が多様化したことを成果としてあげている。実際に同団体では、申請時と比べて、会費、助成金補助金、受託事業、自主事業の全てで大幅な伸びを見せている。Colorbathも外部の専門家の力を借りて合宿やヒアリング等でステークホルダーの意見を収集・分析することで、リブランディングや寄付制度の整備を行い、収入が増加した。いずれの団体も、背景には団体のリーダーにマネジメント経験があること、外部の複数の専門家にかかわってもらっていること、などが共通している。

他方で、課題の解決度が60%(あまり解決されなかった)と答えたNPO法人 アクションは、広報コンサルタントの採用が遅れたことや、団体のニーズとコンサルタントが提供できるノウハウに一部ミスマッチがあり、1年間という助成期間では足りなかったものの、本助成事業での取り組みがベースとなり、現在ではスタッフの広報・ファンドレイジングに関する意識が変容するなどして体制が整備されつつある。

課題があまり解決されなかったと答えた他の2団体は、申請時と比べて直近の経常収入が大幅に減少していたり、人材が流出していたりするなど、課題解決には至っていない。その要因は複合的であると考えられるため、今回の調査ではカバーしきれなかった情報収集を行った上で、今後の助成プログラムの改善につなげることが期待される。

【国内助成では助成年数が1年間だった3団体も、2年間だった3団体も、組織基盤強化に取り組むことによって課題が解決されたと答えた】

助成年数が1年間であるにもかかわらず「目標を上回って解決された」と回答した一般社団法人 Buranoは、拠点を増やすタイミングで組織基盤強化に取り組み、新規職員の採用基盤を整えたり、システムコーチングを導入することでスタッフ同士の連携を円滑にすることができた。

助成年数が1年間となったNPO法人 おかえりとNPO法人 ぱっぷすも「目標通り解決された」としている。おかえりの場合は、組織診断に取り組むことで新しいスタッフや理事会が責任や業務を共有し、分け合うことができるようになり、組織がより強固になった。ぱっぷすは、外部の複数の専門家に入ってもらうことで、会計をはじめとする組織の基盤が整った。

助成年数が2年間だったNPO法人 NPOホットライン信州は、本助成により新しく事務局長を雇用し、ガバナンスや資金調達体制を強化することができた。同じくNPO法人 大阪精神医療人権センターは、理事会を中心とした運営を見直し、センターの参加者それぞれが声を出し合う運営形態への変容をはかることができた。またNPO法人 アダージョちくさは、複数の中小企業診断士が関わることで、経営上の課題解決や判断が円滑に進むようになった。

いずれの団体も、組織が抱えていた課題に対して、組織基盤強化の取り組み方や外部の専門家、あるいは伴走支援者の担う役割などが、うまくかみ合っていたことが課題解決の要因と考えられる。

【助成先団体が組織基盤強化に取り組むことで、活動の対象となる人々が抱える課題の解決が進んだり、社会の意識に変化を与えたりするなど、貧困の解消に役立っている】

アンケートで、貧困の解消のために普段の活動で最も重点を置いている取り組みについて聞いたところ、最も多い6団体が「貧困や、貧困に陥るリスクのある人の支援」に最も重点を置いていると答えた。「貧困解消に向けて地域で支える仕組みの構築」や「社会の人々の意識を変えるための活動」に重点を置いている団体もあり、貧困解消に向けて多様なアプローチがとられている。

<貧困の解消のために最も重点を置いている取り組み>

| 全体 | 海外 | 国内 | ||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 貧困や、貧困に陥るリスクのある人を支援している | 6 | 50.0% | 1 | 16.7% | 5 | 83.3% |

| 貧困や貧困に陥るリスクのある人を、地域で支える仕組みを作っている | 1 | 8.3% | 1 | 16.7% | 0 | 0.0% |

| 社会の人々の意識を変えることに取り組んでいる | 3 | 25.0% | 3 | 50.0% | 0 | 0.0% |

| 政策提言に取り組んでいる | 2 | 16.7% | 1 | 16.7% | 1 | 16.7% |

| その他 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |

また、組織基盤強化の取り組みが、貧困の解消に役立っているかを聞いたところ、「大いに役立っている」または「まあ役に立っている」をあわせると、全体の91.6%が役立っていると答えた。

<組織基盤強化の取り組みが、貧困の解消に役立っているかどうか>

| 全体 | 海外 | 国内 | ||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 大いに役に立っている | 4 | 33.3% | 1 | 16.7% | 3 | 50.0% |

| まあ役に立っている | 7 | 58.3% | 4 | 66.7% | 3 | 50.0% |

| あまり役に立っていないが、これから役に立っていくと思う | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |

| あまり役に立っていない | 1 | 8.3% | 1 | 16.7% | 0 | 0.0% |

まとめ

今回のフォローアップ調査の対象団体は、海外助成と国内助成で、申請時の財政規模や活動年数の傾向にあまり違いがなかったが、組織課題の解決度については、課題が解決したとする団体が海外助成では50%、国内助成では100%と大きな差があった。

海外助成において「課題があまり解決されなかった」と答えた団体の中には、助成期間内に成果は出せなかったが、取り組みを続けることで課題が解決されつつあるという団体がある一方で、団体運営が好転していない団体もあった。さまざまな角度から要因を検証し、今後の助成プログラムの改善につなげることが期待される。

また今回の調査結果のひとつの特徴として、団体のリーダー層にマネジメント経験者がおり、複数の外部専門家をうまく活用することで課題解決を実現した団体が複数見られたことや、特定の技能や専門性(例えばブランディングやシステムコーチングなど)を持つコンサルタントのかかわりがよく機能していたケースが複数あった。伴走支援型のコンサルティングがマッチする団体もあるが、団体内に足りていない専門性を入れるタイプのコンサルティングが増えていることにも着目したい。

これから取り組む団体へのメッセージ

アンケートには、今後この助成事業に取り組む団体へのメッセージを記載してもらった。その文面からは、自らが組織基盤強化に真正面から向き合い、苦労を乗り越えて大きな自信を得ていることが感じられる。そのメッセージの一部を紹介したい。

【海外】

外部コンサルタントとの対話を含めた組織診断を行うことは、自分たちだけでは気づくことができなかった組織の強みや価値を認識するきっかけができます。外部関係者との関係性を築く良い機会にもなりますので、組織基盤強化のトライアルとしても最適の助成事業だと思います。

組織の基盤強化に取り組むことは3年後の組織、5年後の事業、10年後の社会を変えるために貴重な機会です。一喜一憂せずにじっくりと取り組む事、そして同時に申請したときの基盤強化の仮説を大胆に変えることになるくらいPDCAを回すことに取り組んでください。

【国内】

組織が大きくなることは、より多くの受益者に質の良いサービスを提供するために必要なことではありますが、大きくなれば大きくなるほど組織の本来の理念や目的などを見失いがちになり軋轢が生まれます。だからこそ助成事業に取り組むことで、再び組織一丸となることができるでしょう。

組織診断には時間も労力もかかります。けれど、活動に追われてしまう日々の中で、俯瞰して法人の活動を見ることができ、そこで見えた景色は、また日々の活動に戻ったときの活力になります。支援者がやりたい支援をやって燃え尽きるのではなく、受益者が安心して生活できるような支援をみんなで分担して担うことで、安定して支援が出来るのではないかと思います。