認定特定非営利活動法人 アレルギー支援ネットワークの組織基盤強化ストーリー

-2011年2月 ファンドレイジング・日本2011 「キャパビルを支援する助成機関のチャレンジ」での事例発表より-

私どもは、アレルギーの問題を解決するために、アレルギー専門のドクター、研究者、栄養士、保育士といったような専門職種の方、それから、アレルギーの子どもを持つ親が一緒になり活動をしている団体です。

パナソニックから3年間の継続助成をいただきました。最初の2年間は、アレルギー対応給食づくりの専門スタッフの育成と事務局職員のスキルアップに取り組みました。3年目は、アレルギー分野のNPO中間支援組織としての拠点整備とスタッフの育成強化を行いました。

認定特定非営利活動法人

アレルギー支援ネットワーク

中西里映子さん

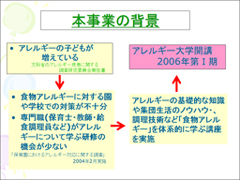

アレルギーの子どもたちがとても増えています。食物アレルギー、アトピー性皮膚炎、ぜんそく、すべてアレルギー疾患です。7年前に私どもは、愛知県と岐阜県の全保育園に対して調査をしました。アレルギーの対応がどの程度なされているかという調査です。その調査の結果、食物アレルギーに対する園や学校での対応が不十分であることが分かりました。さらに、専門職の方たちがアレルギーについて学ぶ機会がないことが分かりました。そこで、アレルギーの基礎的な知識や集団生活のノウハウ、調理技術などを専門的に体系的に学ぶ講座の必要性を感じ、アレルギー大学というものを開講いたしました。

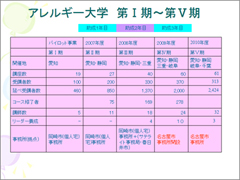

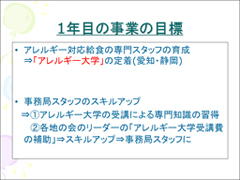

1年目の事業の目標は、まず、愛知県と静岡県でアレルギー大学を定着させるということでした。あわせて、事務局員もアレルギー大学を受講して、専門知識を得る。さらに、アレルギーの子どもを持つ親の患者会がいろいろありますので、その患者会のリーダーにもアレルギー大学に参加してもらえるよう、参加しやすいプログラムにいたしました。

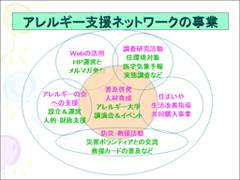

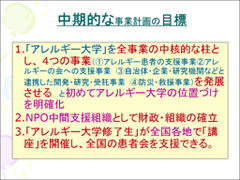

1年目を実施した後に、中期的な事業計画の目標を立てました。このアレルギー大学を、私どもの事業の中核的な柱として事業を進めていこうという目標です。患者と自治体、企業・専門家を結ぶ中間支援組織として、アレルギー患者の支援や、アレルギーの会への支援、自治体や企業や研究機関などと連携した開発・研究事業、アレルギーをもつ子どもは被災すると支給されたものが食べられないなど様々な困りごとがありますので防災・救援事業を行っていこう。アレルギー大学を修了した専門職の方たちに、いろんな地域で核となってアレルギーの問題を解決してもらおう、という目標を持ちました。

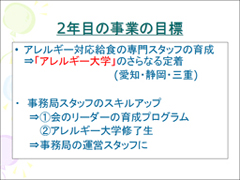

2年目は、県を拡大して、アレルギー大学のさらなる定着をはかるというという目標を立てました。また、事務局スタッフのスキルアップということで、会のリーダーがアレルギー大学に参加するということはもちろん、いろんな専門職種の方にもたくさん参加いただいて、将来的にはアレルギー支援ネットワークのスタッフになってもらおう、という目標を立てました。

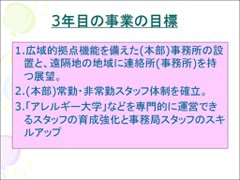

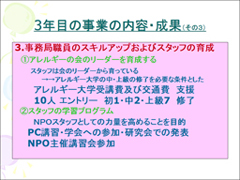

3年目は、それまで私の自宅が事務所だったのですが、事務所を持つこと、常勤・非常勤スタッフ体制の確立、アレルギー大学を専門的に運営できるスタッフのスキルアップをしようということを目標に掲げました。

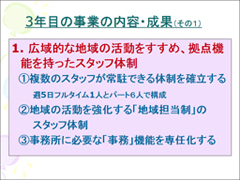

このような目標を掲げ、実際に行った事業の成果として、まず、事務所を名古屋市内に持つことができました。それから、複数のスタッフが常駐できる体制をつくり、東海地域で県単位の地域担当制を持ちました。さらに、事務所に必要な機能をきちんと専任化して分担するようにしました。

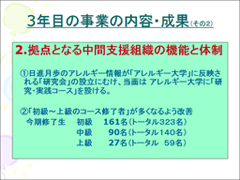

3年目の成果としては、中間支援組織としての機能・体制を確立するために、アレルギー大学の中に「研究・実践コース」を設けました。アレルギー大学は中級から上級と内容をレベルアップして講座を進めていきますが、それで終わりではなく、その後「研究・実践コース」を設けることによって、卒業した後も学びの場を提供できるようにしました。そしてなるべく全部のコースを受けていただけるよう、コース修了がしやすいように改善しました。

それから、アレルギーの会のリーダーにアレルギー大学に参加いただいてスキルアップをしていただきました。結果的にその中から2人の方が事務局職員となり、今も活躍しています。さらに、自分たち自身も学会へ参加したり、研究会で発表したり、スキルアップを図り勉強し続けていこうという方向で事業を進めています。

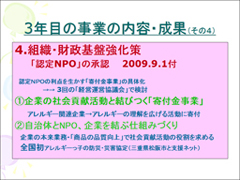

組織・財政基盤強化については、2009年に認定NPOを頂くことができました。活動を通じて、いろいろなところからお声掛け頂きまして、いろいろな場を紹介いただくようになりました。企業のCSR活動の一環として、企業の本業を活かして社会貢献していただくというような形で、アレルギー関連商品をつくっていらっしゃるような企業の方々にご協力をいただき、寄付助成事業というような形で事業を進めていくことができるようになりました。全国で初めて三重県松阪市と防災協定、アレルギーを持つ子どもたちのために防災協定を結ぶというような取り組みも事業の成果として出てまいりました。

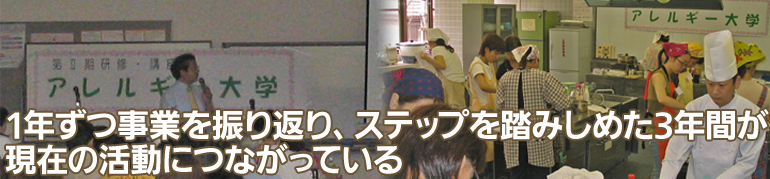

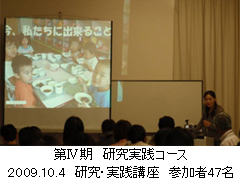

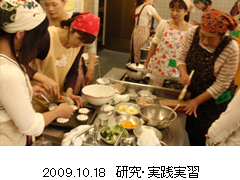

現在、アレルギー大学では、医師や若手の研究者が発表をしたり、アレルギー専門医の記念講演を行うなど、最新の情報が得られる「研究実践講座」もおこなっています。研究実践調理実習では、各地の専門職の皆さんがそれぞれの職場で実践・研究してきたものを発表し、受講生による討論を行い、互いに研鑽できるしくみをつくっています。

アレルギー大学の広がりについては、本年度は東海地域を出て初めて千葉県でも開催したのですが、来年度は新潟でも開催する予定で準備を進めています。アレルギー大学を中心に人を育成して、その方たちがアレルギーの患者さんを支援できるような仕組みづくりを展開していきます。

パナソニックの継続助成の審査は非常に厳しいものでした。その都度、事業のふり返りを行い、次年度につながるアイデアをいただいたりしながら事業計画をつくり上げていきました。

最初はアレルギー大学を開講するということから始まりましたが、継続助成をいただくことにより、更なる人材育成を考えることができ、現在の活動につながっているのだと思います。

助成概要

【助成事業名】

アレルギー分野のNPO中間支援組織の拠点施設整備とスタッフ育成強化事業

【助成事業の目的(助成3年目)】

「アレルギー大学」の事業を中心として4つの主要事業(1)アレルギー患者の支援事業(生活・環境改善指導および関連用品の普及事業)(2)アレルギーの会への支援事業(3)自治体・企業・研究機関などと連携した開発・研究・受託事業(4)防災・救援事業を発展させる。

アレルギーの分野でのNPO中間支援組織として財政・組織を確立する。

「アレルギー大学」修了生が全国各地で「講座」開催し、全国の患者会を支援できる。

【助成事業の概要(助成3年目)】

アレルギーという専門的な領域の中間支援組織の拠点の機能として新しい研究、科学情報が常に集まる機能をつくりあげる。

(1)本年度は「講演と研究活動発表のつどい」を開催し「研究会」設立に向け、関係各界と共同して取り組む第一歩とする。また、これら事業をすすめる拠点施設・事務所を開設する。

(2)スタッフが成長し育まれる「学習プログラム」を持つ。

拠点づくり

活動推進の広域的なNPO中間支援組織として拠点事務所を持つ。同時に各地域の拠点づくりが相まってこそ更に有効になるといえる。このため、「経営運営協議会」での検討を経て、拠点となる事務所を設置した上で、年次計画的に各地域(県域)の連絡所(事務所)機能を確立する。当面、各県連絡所のあり方と事務所機能を確立できるように検討をすすめる。

【助成期間】

2007年1月1日~2009年12月31日

【助成額】

350万円(2007年150万円、2008年100万円、2009年100万円)

数字で見る組織の変化

●助成初年度申請当時(2005年度)

有給スタッフ | : | 2名 |

ボランティア | : | 約30名 |

財政規模 | : | 423万円(2005年度決算) |

●現在

有給スタッフ | : | 6名(2011年3月現在) |

ボランティア | : | 約35名(2011年3月現在) |

財政規模 | : | 2334万円(2009年度決算) |