テーマ:雷サージシリーズ

【EMC対策】雷サージ対策部品”バリスタ”の落とし穴

2020年6月30日

EMC設計・解析担当の政井です。

梅雨が明けて夏本番ですが、夏と言えば、雷!のシーズンでもあります。私たちは、これまで雷サージ対策についての記事をいくつか掲載しておりますが、今回は雷サージ対策の素子について話をさせて頂きます。

電子機器の内部回路の雷サージ対策にはバリスタを用いることが一般的ですが、このバリスタが、実際に効果があるかを確認されたことはありますか?また、バリスタをどこの位置に挿入したらよいのかをお悩みでないでしょうか?

プロダクト解析センターでは、バリスタ等のサージ保護素子の最適選定(設計診断)、回路図や機器を直接確認させて頂き、市場環境を想定した条件で試験を実施する不具合検証のサービスを行っております。今回はその内容の一部を紹介させて頂きます。

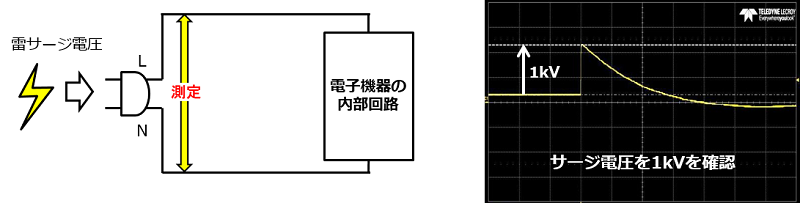

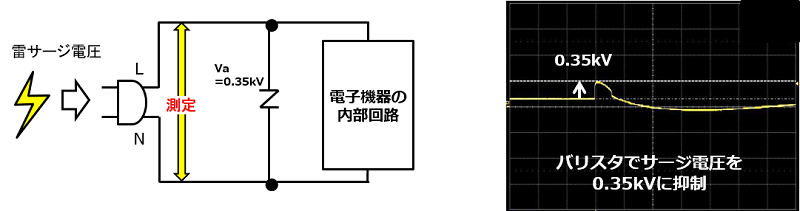

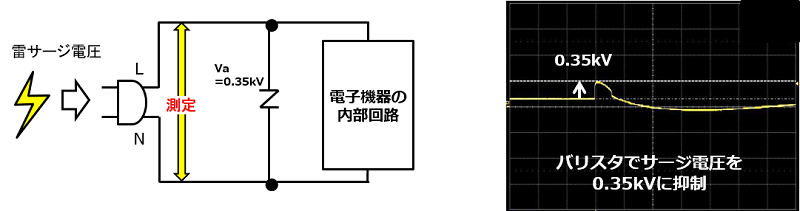

図1の実験回路は電源ラインL-N間にバリスタを挿入しない回路で、図2の実験回路は、バリスタ電圧0.35kVのバリスタを挿入した回路です。図1のオシロスコープ測定結果は電源ラインL-N間に+1kVの雷サージを印加した場合のL-N間の電圧波形です。設定通りに1kVのサージが印加されていることがわかります。図2のオシロスコープ測定結果に、バリスタ挿入時の雷サージを印加した場合のL-N間(黄色矢印)の電圧波形を示します。

この波形から2つのことがわかります。

① 0.35kV以上の電圧はバリスタの効果があり、内部回路にサージ電圧が侵入しない。

② 0.35kV以下の電圧はバリスタの効果がなく、内部回路にサージ電圧が侵入する。

特に注意すべきは②です。内部回路の部品が耐圧0.35kV以下のものを使用している場合は、その部品が故障してしまう可能がありますので、バリスタ電圧の選定は、内部回路で一番耐圧が低い部品よりも、さらに低いものにすることが重要です。この設計の観点が抜けてしまうと、雷サージ試験は合格しているにも関わらず、市場では故障が多発してしまう恐れがあります。

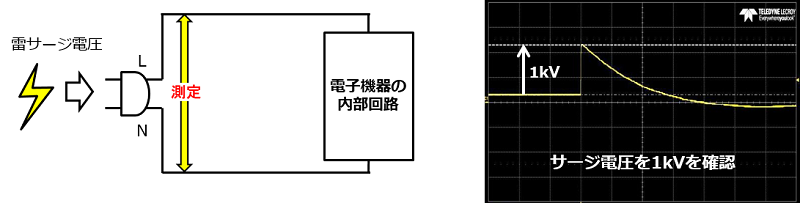

次に電源フィルタを入れた場合の電圧波形について説明します。図3の実験回路は、電源フィルタを入れた場合の回路であり、オシロスコープ測定結果は電源フィルタ前後での電圧波形を示しています(印加電圧1kV)。電源フィルタ前は0.35kVで制限されていますが、電源フィルタ後は0.6kV近くまで上昇していることがわかります(この原因は電源フィルタのチョークコイルによるものです)。

多くの方は、バリスタの挿入位置は「侵入経路の直近に入れておけばよい」と思われています(私も思っていました)。しかし、電源フィルタのような回路がある場合、電源フィルタ後にもバリスタを挿入することも考えなくてなりません。つまり、回路に合わせて最適な挿入位置を検討することが必要になります。雷サージ対策は「バリスタを入れるだけ」と考えていると、痛い目に合ってしまいますね。

最後に、雷サージ試験はこのような部屋でやっています。

もちろん規格に準じた雷サージ試験(IEC 61000-4-5)も行えますので、お気軽にお問合せください。