関西大学

総合情報学部 教授

黒上 晴夫 氏

今年度も相変わらずコロナ禍で取材しにくい状況だったと思いますが、最終審査にノミネートされた作品はいずれも実力が伯仲していたと感じます。例えば映像が凄かったり、編集が良かったり、テーマやトピックが秀でていたりと、各作品ともさまざまな特徴があるので、正直選ぶのに苦労しました。日本でKWNが始まったおよそ20年前と比べると、カメラもコンパクトに、またスマホやタブレットのカメラでも撮れるようになり、編集も格段に進歩しました。いわば技術の進化で「出来ること」が大きく変わってきたのですが、それらの技術を自分たちが表現したいことのために上手に使っていると思います。ただ一方で、子どもたちだけで考え、子どもたちの手で作った素朴な作品が好成績を収めるなど、テクニック一辺倒ではない面も。また、前年の受賞作品のエッセンスの一部を、次の年に別の作品でアイデアの一つとして取り入れるなど、そんなプラスの循環が見られたのも印象的でした。

東京藝術大学

大学院 教授

伊藤 有壱 氏

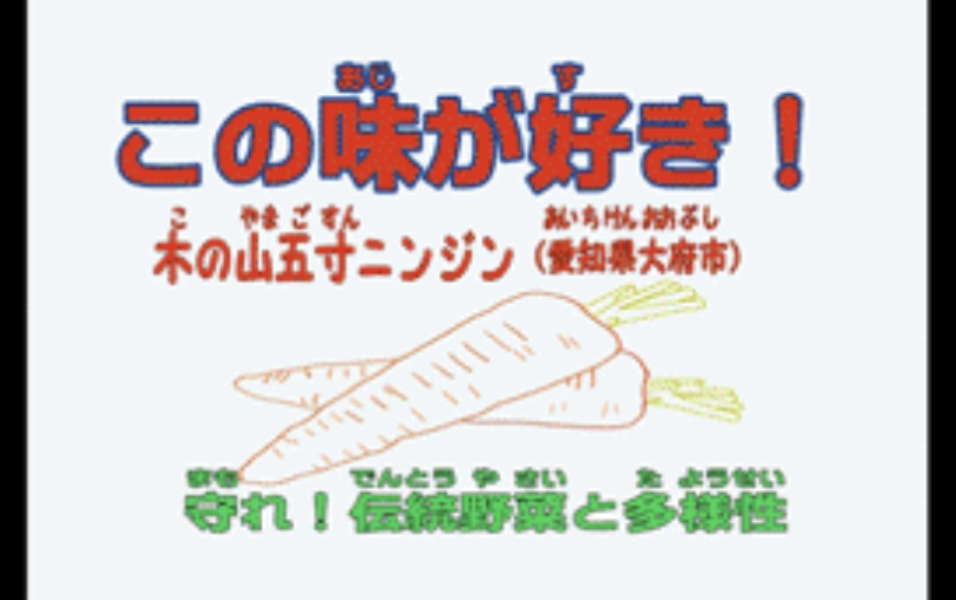

SDGsをより前面に据え、作品の長さが従来の5分から3分になった事で応募全体の印象にも変化が見られました。動画鑑賞が当たり前になった現代、より多くの方に見てもらえる便利さと同時に、今まで構築してきた5分間の情報量が出せないジレンマと向き合って作られた今年の応募作品達には、一層の工夫と努力の跡を感じます。切り絵によるアニメーション表現など外に出にくい状況を創作に転じた作品にも良い意味で驚きました。入賞作からは、地元愛、SDGsの意識伝承、児童貧困、プラごみ問題、等、身近なモチーフへの気づきから問題の深みへ探求してゆく工夫と努力が優れたものばかりでした。反面、感染対策や通常授業の忙しさから制作にかけられる時間や労力に限りがあり、演出や技術対応をあと一歩追求して欲しかったグループもあって、こうした課題も主催者と共に解決して行くことで、作品の成長や参加校の増加にもつながって欲しいと感じました。 とはいえ問題提起で深刻になるばかりでなく、好きな物への取り組み、問題解決への新しいアイデア等、映像制作自体の楽しさを大切にしたプロジェクトが多かったのは明るいニュースであり、作品と同時に未来を作っている若者達への希望にも重なります。これからも応援し続けたいと強く感じました!

NHK報道局

ネットワーク報道部長

飯田 香織 氏

今回も審査に本当に悩みました!長引くコロナ禍で制約も多かったと思いますが、それを感じさせない力強い作品ばかり。コロナをきっかけに普及したリモート取材をうまく取り入れている作品もありました。今回はみずからをペットボトルやにんじんとして「ぼく」「わたし」と展開する作品がいくつもありました。動物などではなくモノの活用には驚きましたが、おもしろかったです。1.5倍速の早回しやインタビューするときに字幕で「Q…?」としっかり質問を立てる演出もよかったです。「こどもの貧困」、「フードロス」、「使い捨てプラスチックと海洋汚染」といった大きな問題を身近な事例に引き寄せて、その地域ならではの課題も見せてくれました。今後もぜひ「聞いて、聞いて!こんなおもしろいこと/こんなびっくりしたこと/こんなひどいことがあったの!」といった「伝えたい気持ち」を大切にしてください。新しいニュース、新しい映像作品を期待しています。

プレジデント社

プレジデントファミリー編集部 編集長

中村 亮 氏

年々、応募作品の映像のクオリティが上がっていることに驚かされています。今の子たちは、生まれたときから当たり前のように動画を撮られたり、撮ったりすることに慣れた、いわば「ネイティブ」なのかもしれません。新しい感性を感じさせてくれて、とても頼もしいです。その映像スキルを自在に使って、見る側に伝える強いメッセージを持った作品が多かったように感じます。KWNの活動が、教室のなかだけではなく、広く世の中のことに目を向ける、いいきっかけとなっているのではないでしょうか。普段、ぼんやりなんとなく考えていることが、動画作品にしようと手を動かし、現場に足を運ぶことで、頭のなかが整理されるということがあると思います。SDGsのような社会問題を知り、そこから自分ごととして一歩踏み出して行動につなげる。たった一歩でも、最初の一歩は勇気がいること。それができた君たちはもう立派なジャーナリストです。

株式会社ハット

企画演出部 ディレクター

山口 香 氏

まずは、コロナ禍で制約の多い中、それでも映像をつくりあげた学生のみなさまに拍手を送りたいです。本当にすごい!今年も技術のレベルが高くなっていて驚かされました。また、常連校が増えてきたことで学校ごとの特色(色)がはっきりしてきて、観ていてとても楽しかったです。映像の作り手にとってその「色」がとても大切だと思っています。私はCMの監督をしていますが、仕事を任される際にはどんな色を持った作品をつくってきたかが最も注視されると感じています。もちろん、オールマイティにどんな色の作品でもつくれる監督もいますが、鮮やかで、唯一無二の色を出せる監督ほど、人気が出て結果を残しているように感じています。技術が高くなってきたのはとても喜ばしいことなので、今度はそれに加えて「色」をもっと意識してみるとさらに素敵な作品ができると思っています。心の奥底にある若者ならではの想いを、自由に、時には荒削りでも映像にしてみると個性的で素敵な色の作品ができると思っています。ぜひ、そんな作品をお待ちしています。

フリーアナウンサー

内閣府知財創造教育検討委員

(公財)東京学校支援機構評議員

香月 よう子 氏

今年度も審査は本当に大変で予定時間も過ぎるほどでした。それほど皆様の作品はすばらしく、重責をひしひしと感じながら議論いたしました。コロナの影響もあり、誰でもどこでも発信ができる時代です。拝見した作品は「見た人がどう受け止め、どのような行動を促すものなのか」ということを意識したものが多く、素晴らしいと思いました。自分たちだけが楽しいから動画に収め、適当なBGMをつけて気軽に発信するということと、映像作品を作成するということは全く違うということをKWNに参加してよくわかったと思います。

皆様の大きな財産になることでしょう。そして、指導に当たった先生方。工夫を重ねて子どもたちの主体的な学びを引き出し、課題発見から解決まで導いた指導力の高さに感服いたしました。近年は自身の働き方なども考えねばならず、更に大変だったと思います。ぜひKWNを活用した指導ノウハウについて多くの先生方に広めていただければと思います。

パナソニック コネクト株式会社

メディアエンターテイメント事業部

上席主幹

谷口 昌利 氏

このコメントを書いている‘23/3月ではCV19も落ち着いてきていますが、参加していた各校の皆さんがKWNに取り組んでいた期間ではまだCV19の制限をやりながらの難しい作品作りになりました。そのような中でも皆さんは知恵を絞り、より良いものを作り上げようと活動されたことは作品の出来からも見て取ることができます。どの作品も計画通りに行くことは少なく、メンバー全員がそれぞれの役割の中でアイデアを出し合い、試行錯誤をしながら一つのものに仕上げられたと思います。そのプロセスがとても重要であり、出来上がった時には取り組む前とは全く違う達成感を味わうことができ、大きく成長されたと思います。今後も継続して映像制作に取り組んで頂ければと願います。また、映像制作機器を開発している立場として、カメラを通して皆さんの作品作りに貢献できたこと、とてもうれしく感じています。ありがとうございました。

関西大学

総合情報学部 教授

黒上 晴夫 氏

今年度も、十分な活動時間がとれなかったことと思います。そんな中でも、SDGsやLGBTなどの世の中の関心、ドローンなどの技術の進化にアンテナを張って、意欲的なニュース映像を作成していることが感じられます。一方で、総合的な学習で学んだことを深めたり、日常の中でふと感じた心の問題を掘り下げるような作品も訴求力を増しています。伝えたいことをわかりやすく伝えるためのロジックにも、工夫が見られるようになっています。もう何年も続けているのに、今年もまた新しい試みに驚かされました。素敵なニュースをありがとうございました。

東京藝術大学

大学院 教授

伊藤 有壱 氏

昨年からの願いも虚しく、コロナウイルスは変容しながら未だ私たちの生活を脅かし続け、日々届くウクライナ戦火のニュースからも人間の矛盾と無力さを嫌というほど感じてしまいます。ただ、一方でこの状況下なんとか生き延びてやる!というサバイバルスピリッツを発揮して逞しく新しい生き方を提案・実践する人も増えてきたようで「世界が変わる」気配が強く感じられるのも事実です。今回応募された作品群からも「逞しさ」を感じました。それは表面的なパワフルではなく、特に受賞作品から今まで以上に生徒のオリジナリティが発揮されて、自分たちが感じたこと、言いたいことを伝えるんだ!という意思の純度に表れていたようです。郷土の自然を大好きな気持ちは、調べ守る行動に発展してゆき、失われる伝統文化に出会った新鮮な感動はその探求へと育ちました。また、生徒にとって「世界」である学校を舞台にSDGs のスポットライトで照らした現実は、あるときは幾つかのモチーフが絡み合い、時にはSDGsの枠に収まらない問題提起にすら至っています。表現もバラエティに富み、アイデアの見せ方が優れていたり、独自のユーモアが光っていたり、もはやプロとの境界線を感じさせない力作もありました。今回応募してくださった皆さんが創る未来を応援したいと心から強く感じました。

NHK報道局

ニュースウォッチ9 編集責任者

飯田 香織 氏

おもしろい!メッセージが明確!と思える作品が多く、ことしも悩みながら審査させていただきました。コロナ禍が長引き、みんなで集まって打ち合わせをしたり、取材・編集をしたりする時間が少なかったのではないかと思います。しかし、そんなことを感じさせないくらい力強い作品ばかりでした。内容としては、プラスチックごみや大量生産など広く社会の問題、いじめや地元で気づいたことなど身近な問題、さらにジェンダー平等をめぐる課題など、さまざまな課題がていねいに描かれていました。“見せ方”についても、ドローンを使った撮影、CGを使った演出など、技術力が上がっていることがよくわかりました。私自身、いま夜のニュース番組をつくっていますが、とても勉強になりました。日頃から「どうして?」という疑問をぜひ大事にしてください。また、「聞いて聞いて!こんなおもしろいこと/こんなびっくりしたこと/こんなひどいことがあったの!」と伝えたいという気持ちを大切にしてください。新しいニュース、新しい映像作品を今後も期待しています。

プレジデント社

プレジデントファミリー編集部 編集長

中村 亮 氏

新型コロナ感染予防のために、たとえば、ロケの機会が限られたり、現場で声を出すことができなかったりしたという制約もあったと聞きます。ですが作品を見ているとそんな不自由な中とは思えないほど質の高い、思いのこもった作品ばかりでした。社会課題をまっすぐに受け止めて、自分は何ができるのだろうか、どう伝えたらいいのかと、地に足をつけて考えていることが、メッセージの力強さにつながっていると思います。また、思わず微笑んでしまうような演出や脚本など、ユーモアを感じさせるものも見られました。笑いやユーモアも、心を明るくして人を動かす力を持っていますよね。その感性を大切に、表現活動をこれからも続けてもらえればと思います。

株式会社ハット

企画演出部 ディレクター

山口 香 氏

まずは、コロナ禍で制約の多い中、映像をつくりあげたみなさまに敬意を表したいです。年々レベルの高い作品が多くなっているのですが、今年拝見して思ったのは、「本質」の部分をきちんと考え抜いている作品が多くなったということです。テーマをストーリーの中にどう反映するか?そのためにどのような構成にするのがベストか?伝えるために映像的な工夫はどうしたらいいのか?そういったことを考え抜いた形跡が作品に散見できて感動しました。映像を綺麗に撮ることも、うまくお芝居をすることも大切ですが「本質」さえきちんと描ければその他のことはおのずとついてくると思います。

フリーアナウンサー

内閣府知財創造教育検討委員

公益社団法人東京学校支援機構評議員

香月 よう子 氏

今年度も皆様と直接お会いすることができませんでしたが、力のこもった素晴らしい作品からたくさんのメッセージをいただきました。心から感謝いたします。参加された皆様は、スケジュール変更を余儀なくされながら、モチベーションを保ち作品を仕上げるのはとても大変だったと思います。よく頑張りました。今は誰でも映像を作り、発信できる時代です。また,日本中どこにいてもオンラインで世界の人と繋がることもできます。それだけに、身近なリアルや、日常のなぜ?を大事にして欲しいと思います。そして、指導に当たった先生方。多くの工夫を重ねて子供たちの主体的な学びを引き出し探究型の学習に位置づけて作り上げたと思われる作品が多く、困難にあっても「学びを止めない」という覚悟を感じ頭が下がりました。ぜひそのノウハウをお伝えいただき、より多くの子どもたちが楽しく作品作りをしながら、たくさんの学びを得られればと思います。

パナソニック(株)

コネクティッドソリューションズ社

メディアエンターテインメント事業部

上席主幹

谷口 昌利 氏

今年もコロナ禍の中、KWNが進行しました。作品作りにも、審査員の審査においても、通常とは異なる制限が付きまとい、コロナ前のように自由には動けない環境となりました。そのような中、参加していただいた各校の皆さんは知恵を絞り、より良いものを作り上げようと活動されたことは、作品から感じ取れます。どの作品もすんなり行くことはなく、参画したメンバーがそれぞれの役割の中でアイデアを出し合って、試行錯誤をしながら一つのものに仕上げられたと思います。そのプロセスが重要であり、出来上がった時には取り組む前とは全く違う達成感を味わうことができ、大きく成長されたと思います。今後も継続して映像制作に取り組んで頂ければと願います。また、映像制作機器を開発している立場として、カメラを通して皆さんの作品作りに貢献できたこと、とてもうれしく感じています。ありがとうございました。

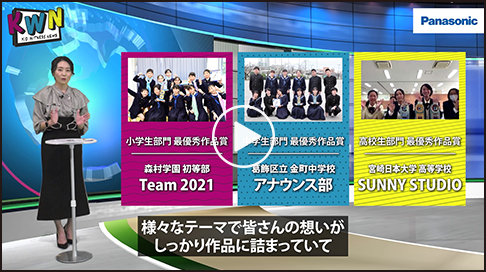

キッド・ウィットネス・ニュース(KWN)日本コンテスト2020の受賞作品を決定し、3月14日(日)にオンラインでコンテスト表彰式を開催しました。今年度は、日本全国から小学校・中学校・高等学校75校・120チームが参加し、厳正な審査の結果、SDGs賞など10作品の部門賞と、佳作21作品が選出され、さらにその中から、森村学園初等部「桜隠し」、福島県いわき市立平第三中学校「2030年エネルギーの旅」、福島県立いわき光洋高等学校「はなことば」の3作品が最優秀作品賞に決定しました。なお通例は、コンテストの結果を表彰式にて公表しておりますが、昨今の新型コロナウイルス感染症の感染拡大リスクが続いていることを鑑み、本年度も入賞校の皆様および関係者の健康面を考慮して、オンラインでの表彰式としてYouTubeライブ配信で開催いたしました。

制限の多いコロナ禍において120を超える応募が集まったと聞き、皆さんの前向きなチャレンジには感心しました。なかには予定していた活動ができなくなって、別の方向性を見つけ出して完成させたことがわかる作品もありました。それでも主張をしっかり伝えようとしていたことが、素晴らしい結果につながったと思っています。メッセージを伝えるための構想や工夫、撮影や編集の技術は年々あがっています。そんななかで、オリジナリティをうまく入れた作品や、技術的な側面に頼り切るのではなく、心の深いところに触れて感動を呼ぶような作品が多かったのが印象に残りました。

関西大学

総合情報学部 教授

黒上 晴夫 氏

新型コロナ感染症が日本や世界を襲って1年以上が経つ中、学校に行くことすら難しい毎日の中で、これだけの映像作品が作られ応募されたのは本当に嬉しい驚きでした!それぞれのテーマはSDGsのいずれかに自然と当てはまるものばかりで、みんなの真剣な声が集まったKWNという場が今まで以上に貴重だと感じられました。制作を支えた指導者の皆さまも本当におつかれさまでした。 今年特に感じたのは、作る学生達自身が実際に感じ、考え、行動するプロセスを映像にする事で強い説得力を持つ作品が多いことでした。ある作品の中の「答えのない問題に挑み続けます。」という言葉は深く胸に刺さりました。他にも不安の中でも笑顔が大切なこと、日々できることを見つける大事さ、どんな困難にも折れずに続ける勇気、自分たちの故郷を大切に思う気持ち等、審査という立場にいながら子供達に教えられる事が多い年でした。これは、映像で伝える技術を自分のものとして使いこなしてきている証拠でもあります。「映像」という言語で、自分たちの思いやメッセージを世界の子供や大人達と交わせる、そんな新しい時代の訪れを実感できた事は何よりの収穫です。共に力強く未来を築いていきましょう。

東京藝術大学

大学院 教授

伊藤 有壱 氏

ことしもレベルの高い作品が多く、悩みながら審査させていただきました。コロナ禍により打ち合わせをしたり、取材をしたり、編集をしたりする時間が例年よりも少なかったと思いますが、それを感じさせないくらい力強い作品ばかりでした。海の豊かさとプラスチックごみの問題、エネルギー問題、ジェンダー平等をめぐる問題、貧困をなくそうという問題などを若い人ならではの視点でわかりやすく伝えていただき、SDGsという言葉や概念が定着してきていることを実感しました。季節の変化をあらわす映像表現や「いま」と「過去」を分ける枠づけ、コロナ禍だからこそのリモートインタビューなど多くの工夫も見られました。私自身、朝のニュースを出す責任者のひとりとして毎日、たくさんの映像を見ています。映像には世の中を変えることができるだけの力があるとずっと信じています。ひごろから「どうして?」という疑問を大事にしてください。また、「聞いて聞いて!こんなおもしろいこと/こんなびっくりしたこと/こんなひどいことがあったの!」と伝えたいという気持ちを大切にしてください。新しいニュース、新しい映像作品を今後も期待しています。

NHK

報道局 おはよう日本部

チーフ・プロデューサー

飯田 香織 氏

休校や外出自粛など、いつもとはまったく違う生活を余儀なくされたなか、例年に負けない素晴らしい作品をつくりあげた子供たちのがんばりに、まず感動しました。印象的だったのは、多くの作品に明るい希望が感じられたことです。社会問題に意欲的に取り組む子供たちの笑顔、SDGsの課題を解決しようと一歩踏み出した勇気。映像から、先の見えない時代であっても、前を向いて行動していく気持ちを感じました。なんとも頼もしく思います。コロナ禍により多くの学びの機会が奪われました。でも、自分の頭で考えてチャレンジできる子にとっては、主体的な学びの大きなチャンスとなったのでしょう。参加者の皆さんは困難な中での映像制作を通じて、多くのことを学んだと思います。きっとこれからも新しいことに挑戦する力になったはずです。

プレジデント社

プレジデントファミリー編集部

編集長

中村 亮 氏

まず、はじめにコロナ禍で制約の多い中、作品を完成させた学生の皆様に敬意を表したいと思います。健気に学びながら懸命に表現しようとしている姿を思い浮かべると感動を覚えました。大変な時期に青春を迎えることになってしまいましたが、学生の皆様には今、感じていることを決して忘れないでほしいです。「やさしさ」を描くときも「悲しさ」を描くときも「怒り」を描くときも自分の中にあるもの以上は描けません。せめて、この経験が創作の糧になることを祈っています。

株式会社ハット

企画演出部 ディレクター

山口 香 氏

昨年は、直前に中止となった表彰式ですが、今年も残念ながら受賞者のみなさまにお会いすることができませんでした。振り返れば、長い休校、オンラインや楽しみな行事が中止となったり、おうちの人の生活や町の風景も変わってしまったり、大変な1年間でしたね。そんなことを思いながらみなさんの作品を見て、衝撃を受けました。コロナだからできないなどという言い訳を、だれ一人考えていない。意欲溢れる素晴らしい作品を見て、涙が止まりませんでした。先が見えない世の中となってしまいましたが、皆さんがいる限り大丈夫だなと思える様々な活動や課題に取り組み、見る人の心に迫る作品ばかりでした。映像作品には多くの人が関わっており、出演者やナレーターのように目立つわけではないけれど重要な役目がたくさんあります。入賞作品はどれも、そういう力も十分に発揮されたものが多かったと思います。多様な能力を結集させ、作品にまで昇華させる意欲をこのコロナ禍で引き出し続けた、先生方や保護者、地域の協力者のみなさまにも心から敬意を表します。今は会えないけれど世界中にいるKWNの仲間たちに思いを馳せながら仲間の受賞作品を見て頂き、これからもたくさんのことにチャレンジし続けてほしいです。

地域教育ジャーナリスト

教育コーディネーター

香月 よう子 氏

今回、初めて審査員として参加させて頂きました。これまでは、コンテスト結果を確認していただけでしたが、最終審査をやることになって、生徒 さんの考えや、工夫が詰まった、渾身の映像に点数を付けて順位を決めていくのはとても大変でしたが、直感を信じ、判断させていただきました。 どの作品も一人で作れるものではなく、メンバーが集まり、それぞれの役割をベースにアイディアを出し合って、右に左に揺れながら一つのものに 仕上げられたと思います。そのプロセスが重要であり、出来上がった時には取り組む前とは全く違う達成感を味わうことができ、大きく成長された と思います。今後も継続して、映像制作に取り組んで頂ければと願います。また、機器開発をしている立場として、カメラを通して、皆さんの作品 作りに貢献できたことは、とても喜ばしいことでした。ありがとうございました。

パナソニック(株)

コネクティッドソリューションズ社

メディアエンターテインメント事業部

プロフェッショナルAV総括

谷口 昌利 氏

関西大学

総合情報学部 教授

黒上 晴夫 氏

メディアを活用した授業デザインやカリキュラム開発、「学び」に関するシステムや評価法などについて実践的な研究を行っている。2003年KWN日本の立ち上げ時より映像指導等に深く携わり支援をいただく。

東京藝術大学

大学院 教授

伊藤 有壱 氏

東京藝術大学美術学部デザイン科卒業。日本アニメーション協会理事、東京藝術大学大学院映像研究科アニメーション専攻教授、大阪芸術大学キャラクター造形学科客員教授、クレイアニメーター、CMディレクターとしても活躍。

NHK報道局

ネットワーク報道部長

飯田 香織 氏

2014年から2016年まで本コンテストの審査員を務められ、その後、2017年よりロサンゼルス支局長となる。帰国後も経済報道の最前線にて活躍。2019年より審査員再任となる。

プレジデント社

プレジデントファミリー編集部 編集長

中村 亮 氏

創刊以来「プレジデントファミリー」を担当。小学生、中学生を取り巻く世界をウォッチし続けているのがプレジデントファミリーの強み。

株式会社ハット

企画演出部 ディレクター

山口 香 氏

2001年にCM監督としてデビュー。カンヌライオンズ FILM部門ブロンズ、フジサンケイ広告大賞 メディアミックス部門グランプリ。CMだけでなく、キャンペーン映像やド キュメンタリー映像も手掛けている。

フリーアナウンサー

内閣府知財創造教育検討委員

(公財)東京学校支援機構評議員

香月 よう子 氏

番組パーソナリティや、ナレーターなどを行うかたわら、話し方などの講演を行う。学校と学校外を繋ぐ「一般社団法人きてきて先生プロジェクト」にて、多くの出張授業をプロデュース。東京都生涯学習審議委員なども務め、学校地域連携の仕組みを作る。

パナソニック コネクト株式会社

メディアエンターテイメント事業部

上席主幹

谷口 昌利 氏

入社して十数年、プロ用カメラ、VTRの方式開発、設計に携わる。その後業務用プロジェクター設計、事業推進を行い、ビジュアルシステム事業責任者を経て、2020年よりプロフェッショナルAV事業責任者を務める。

パナソニック ホールディングス株式会社

CSR・企業市民活動担当室

室長

福田 里香

入社以降、人事・労政部門にてパナソニックグループの人事処遇制度企画・運営に携わる。2002年、退職金・年金制度において日本初の体系導入。2010年、東京・渉外部門人事・総務部長。2014年5月よりCSR・社会文化グループマネージャー、2022年4月 CSR・企業市民活動担当室 室長。