東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科高齢者歯科学分野教授

NPO法人日本咀嚼学会理事長

自分の歯でしっかり噛んでおいしく食べること、外に出て人と楽しく会話することは、いきいきとした暮らしを送るための大事な要素です。最近ではさまざまな研究により、歯や口の健康が心身の健康に密接な関係があることも知られるようになってきました。

歯科医師、歯学者であり、NPO法人日本咀嚼学会の理事長を務めておられる水口俊介先生に、高齢期における歯と口の健康の重要性についてうかがいました。

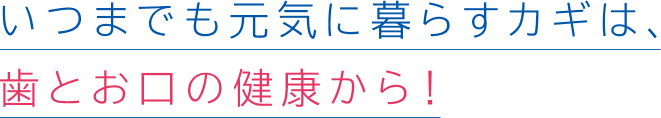

厚生労働省が発表した2016年の日本人の平均寿命は女性87.14歳、男性80.98歳と、過去最高となっています。いくつになっても介護なしで元気でいられるといいのですが、脳梗塞などの大きな病気が起こると、それがきっかけとなって体が不自由になってしまいます。また、とくに大きな病気をしなくても、75歳以上になると、多くの方が、少しずつ自立度が落ちて、介護が必要になるという現状があります。この要介護に至る前の過程を「フレイル(虚弱)」と言います。フレイルは、からだだけではありません。社会とのつながりの面や精神面からも考える必要があります。「オーラル・フレイル(口の中の虚弱)」もその要素です。

図1は「フレイル・ドミノ」と呼ばれる概念図です。これを見てもらうとわかるように、社会とのつながりを失うと、身体活動も減って、精神の活力が失われます。しだいに歯みがきもおっくうになって、「まぁ自分は年寄りだから歯もあまりみがかなくてもいいや」と思っていると、あっというまにむし歯や歯周病が進行して、歯がなくなってしまう。そうすると、噛む力が弱るので、食べるものが偏って、栄養バランスが悪くなり、体重が減って、筋肉が減り、動けなくなってしまいます。

これらの過程は、病気ではないので、栄養をとり、運動をすることで元に戻すことができます。歯とお口の健康を守ることも「フレイル(虚弱)」や要介護状態になることを防ぐことができる重要な要素のひとつです。

「8020(ハチマルニイマル)運動」をご存じですか?

日本歯科医師会が平成元年から推進している「80歳になっても20本以上自分の歯を保とう」という運動です。

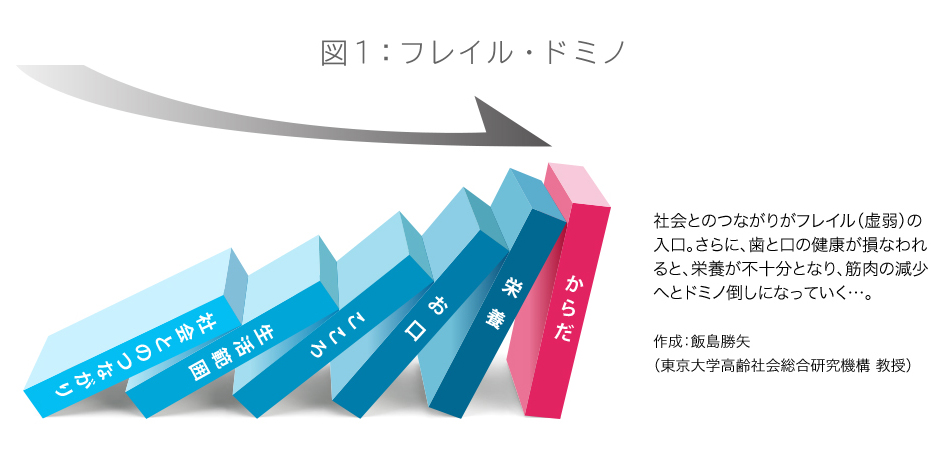

平成5年には8020達成者は1割しかいませんでしたが、その後は確実に増え、昨年はとうとう5割を超えました(図2)。8020達成者は非達成者よりも生活の質(QOL)を良好に保ち、社会活動意欲があるとの調査結果や、残っている歯の本数が多いほど寿命が長いという調査結果もあります。

ですから、これは大変良い状況なのですけれども、一方で、歯が残っていることによるリスクも増えてきます。というのも、高齢者はむし歯や歯周病になりやすく、口の中の健康を保つのは容易なことではないからです。

出典:厚生労働省平成28年「歯科疾患実態調査」

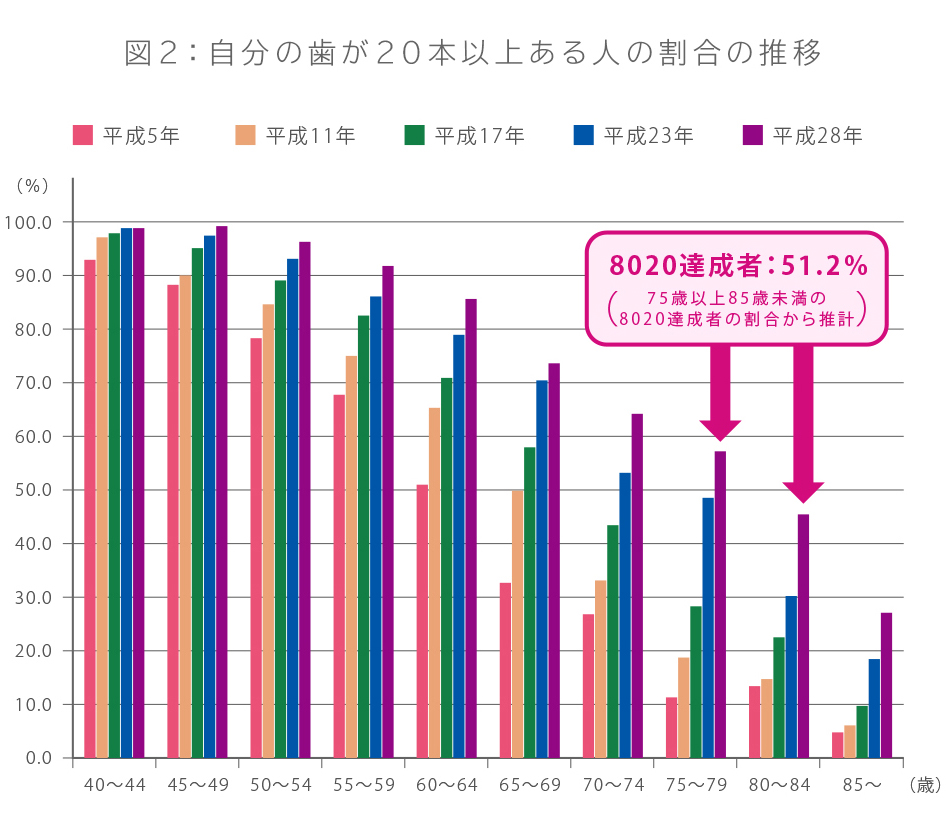

歯ぐきは加齢とともにゆるんでくるので、高齢になると歯の根元の部分が露出しています。通常歯は、表面がエナメル質で覆われていますが、歯ぐきに隠れていた部分は象牙質がむきだしになっているのでむし歯になりやすい(図3)。そのうえ進行も早く、歯を失う原因になってしまいます。

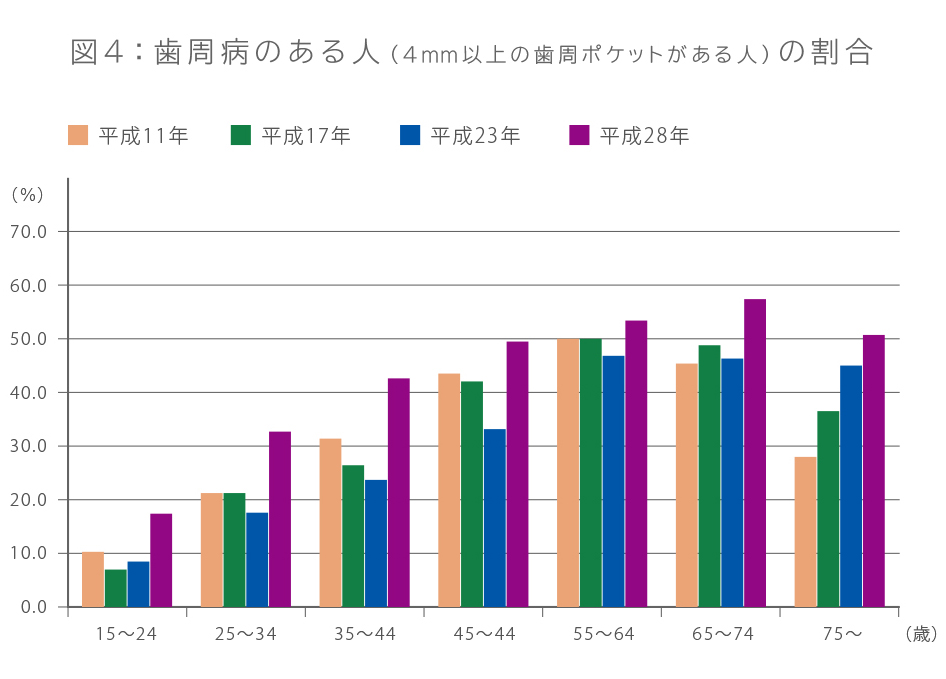

むし歯は歯そのものが壊されていく病気であるのに対し、歯周病は歯を支えている組織が壊されていく病気です。以前は歯周病のピークは50代と言われ、高齢になると歯周病は減っていました。というのも、入れ歯は歯周病にならないからです。ところが、最近は歯のある高齢者が増えたために、歯周病も増えています(図4)。

出典:厚生労働省平成28年「歯科疾患実態調査」

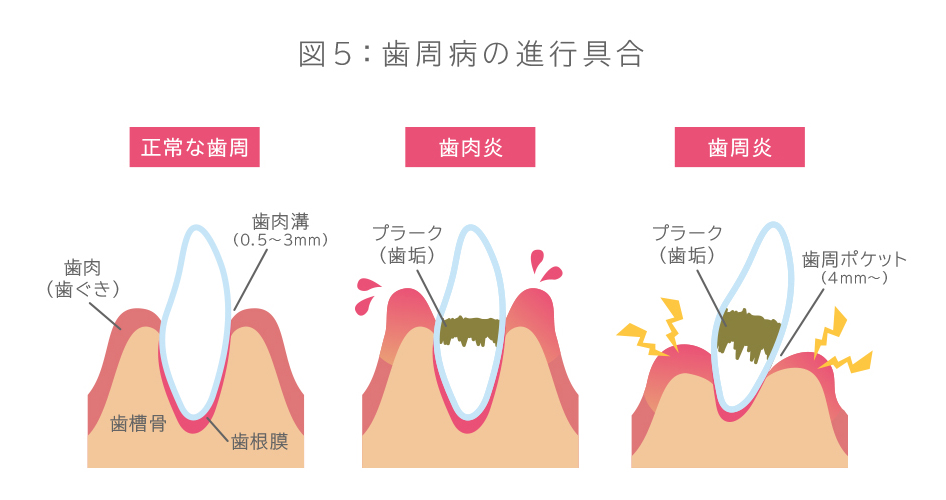

歯周病には、「歯肉炎」と「歯周炎」という2つの段階があります。まず、歯肉炎は、歯ぐきが腫れた状態です。この段階であれば、正しいケアにより、歯ぐきを健康な状態に戻すことができます。ところが、それを放置すると、歯と歯ぐきが付着している部分が破壊され始めます。これが「歯周炎」です。この段階になると、特殊な再生治療を施さないかぎり回復はありません。歯周炎が進行すると、歯を支えている歯根膜や歯槽骨が侵され、最後には歯が抜け落ちてしまいます(図5)。

せっかく残った歯を守る為には、正しく歯みがきをしてもらうしかありません。歯医者さんが何とかしてくれると思っている人がいますが、歯科医も、歯みがきをしていない人を何とかすることは出来ないのです。

歯みがきがしっかりできているかどうか、次の質問にあてはまる項目をチェックしてみてください。該当する項目が多いほど、歯周病やむし歯になるリスクが高くなっています。詳しくはかかりつけの歯科医にご相談ください。

日本歯科医師会「正しい歯みがきはできていますか?あなたにピッタリな歯のみがき方を探してみよう!高齢期版」より抜粋

口の中の健康を守るためには、噛み合わせのバランスをキープすることも大事です。歯肉に炎症があるところに噛む力が集中すると、歯周病が進行しやすくなるからです。歯が抜けてしまったら、そのまま放置せずに、ブリッジや入れ歯などで歯列の連続性をキープするようにしてください。噛み合わせのバランスをとることで、残った歯を含め、顎の関節や筋肉などの組織を守ることができます。

入れ歯の方も、長く使っていると、骨の変化や入れ歯自体の摩耗により、入れ歯が合わなくなって噛み合わせがずれてしまうことがあります。歯科医に噛み合わせを診てもらって、合わなくなっている場合は、入れ歯を作り直すと、前よりもいろんなものが噛めて食事がおいしくいただけるようになり、生活の質が上がります。できれば、半年に1回は診てもらってください。

いくつになっても、もう歳だからとあきらめないでください。口からものを食べられるかぎりは、口の中を管理してメンテナンスするという意識をもつことが大切です。

1983年東京医科歯科大学卒業、1987年同大学大学院歯学研究科修了。同大学大学院医歯学総合研究科高齢者歯科学分野助教授を経て2008年 同大学大学院医歯学総合研究科全部床義歯補綴学分野教授に就任。2013年より同大学院で高齢者歯科学分野教授として教育・研究に携わる。高度な専門技術が要求される全部床義歯において、CAD/CAMなどコンピュータを活用した診療支援システムを研究・開発するとともに、歯学部附属病院の義歯外来において診察も行っている。

中尾洋子 パナソニック(株) デザイン戦略室 課長 / 全社UD担当

忙しいとさっさと終わらせてしまうこともある歯みがきですが、歯とお口の健康を保つことが心身の健康を保つのにとても大事であることが分かりました。最近は歯周病が様々な病気と関係しているという話も聞くようになったので、これからは1本1本意識してしっかり歯みがきして、歯医者さんにも噛み合わせ等を定期的に診てもらいたいと思います。次週は歯とお口のお手入れの仕方について詳しくお聞きします。

※このUDサイトは、より多くの方へのアクセシビリティを高めるために、様々な方のご意見をお聞きして改善を行なっております。

※障害の漢字表記に関して:スムーズな読み上げを実現するために、障害という単語を漢字で表記しています。