九州大学 名誉教授、福岡大学医学部 客員教授

加齢性難聴は、そのまま放置すると、コミュニケーションに支障をきたし、脳の機能の低下につながる可能性があると考えられています。過度に心配する必要はありませんが、難聴の仕組みを知って、聞こえが悪くなってきたら、早めに対処いただければと思います。聴覚障害に関する研究で知られる白石君男先生に、パナソニック株式会社 アプライアンス社で補聴器の開発に携わっている藤井が、加齢性難聴とその対処法についてうかがいました。

右)白石君男先生(九州大学 名誉教授、福岡大学医学部 客員教授)

左)藤井成清(パナソニック株式会社 アプライアンス社 ビューティ・パーソナルケア事業部 補聴器商品部 補聴器事業推進課)

加齢に伴う難聴が起こる仕組みについて、わかりやすくご説明いただけますか?

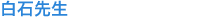

耳の中にかたつむり菅(蝸牛(かぎゅう))というのがあり、その中には液体(リンパ液)が入っていて、音を感じるセンサー(有毛細胞)があります。音が入ってくると毛(聴毛)がゆらゆら揺れて電気を起こし脳に伝えるのです。この毛が何十年も動き続けるなかで、抜けたりして、だんだん数が減っていくと、音を伝えることが難しくなり加齢性難聴になります。歳をとると髪が抜けていきますが、耳の中の毛も減っていくのです。

毛がまた生えてくれば、音も聞こえるようになると考えられますが、抜けた毛は二度と再生しないのですか?

残念ながら、一度抜けてしまうと、元には戻りません。突然大きな音を聞いて、しばらく耳が聞こえなくなったことはありませんか?あれは耳の中の毛がノックダウンされた状態です。しばらく経つと、毛が起き上がってきて、また聞こえるようになりますが、それ以上に大きな音だと、毛が吹っ飛んでしまいます。また、大きな音を長く聞き続ける生活をすると、耳の中の毛が早く障害されるようです。若くても、大きな音を聞き続けるミュージシャンが難聴になってしまうのもその理由です。逆に、そよ風の音ぐらいしかない静かな環境で暮らしているスーダンのマバーン族の70代は、アメリカの20代と変わらない聞こえを保っているという研究があります。

日本ではだいたい何歳から難聴が増えますか?

30代から難聴は始まっていて、65歳になると急激に増えるというのが最近の調査で明らかになってきました。70代ではおよそ半分、80歳以上では約8割が難聴になります。

私も高い音が聞こえにくくなっていると感じています。実際の生活において、加齢性難聴により、どのような影響がありますか?

加齢性難聴では、母音は聞こえるけれど子音が聞こえにくいために、「加藤さん」と「佐藤さん」の区別がつかないなど、聞きまちがいがあります。また、小さな音が聞き取りにくい一方で、ドアを閉める音は急に大きく聞こえます。さらに、音は聞こえても言葉がはっきりしない。静かなところでは話が理解できても、うるさいところや音が響く駅の構内などでは話が聞き取れません。

そうなると、人と話すことや外出がおっくうになり、社会的に孤立していくことになります。また地震や大雨などの警報が聞こえ難いことも大きなリスクです。

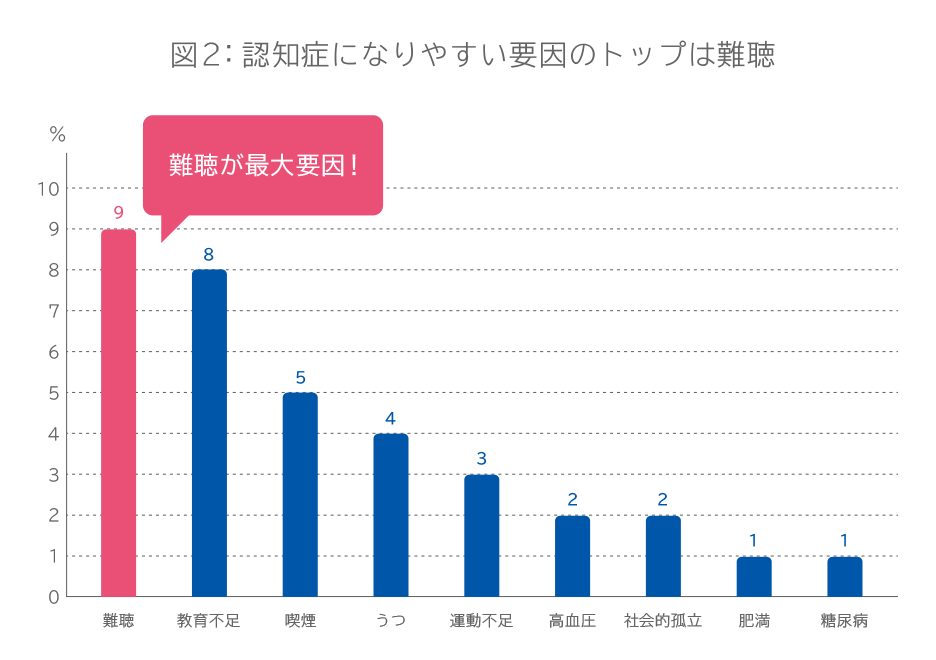

厚生労働省が2015年に発表した「認知症施策推進総合戦略(新オレンジプラン)」では、認知症の危険因子の一つに難聴が挙げられています。また、最近は、テレビの健康番組などで加齢性難聴と認知症の関係が話題になっています。

2017年のランセット国際委員会の報告では、認知症は35%が予防可能だとされ、認知症になりやすい要因のトップに難聴が上げられています。また、アメリカのフランク・リン教授の研究では、軽度難聴では認知症発症リスクが約2倍、中等度難聴では約3倍、高度難聴では約5倍になると指摘されました。

ランセット国際委員会の報告(Livingstonら、2017)を改変

補聴器で認知症が予防できるかどうかは、非常に長期間の観察が必要なので、まだ結論が出ていません。ただ、補聴器をつけて以前より言葉が聞き取れるようになれば、生活の質が向上します。また、聞こえが悪いと一生懸命聞き取ろうとして脳が疲れてしまいますが、補聴器を使うことで脳がラクになると考えられています。フランスのエレーナ・アミーバ教授の研究によると、「補聴器を使用した人は、補聴器を使用していない人に比べて認知機能の低下が少ない」という報告もあります。補聴器を使用すると、認知機能の低下が抑制される可能性が示されています。

聞こえを補うことに加え、認知機能低下の抑制にも補聴器が役立つ可能性があるのですね。自分に合った補聴器を見つけるポイントはありますか?

聞こえに困ったときは、耳鼻科、特に補聴器相談医に相談してください。補聴器相談医はネットで検索できます。突発性難聴のようにすぐに治療すればよくなる場合や、手術で改善する場合、別の病気や薬のせいで聞こえにくくなっている場合も診断できます。

以前、耳の手術を受けたことがある方や、3か月以内に耳だれがあった方、2か月以内に聞こえが悪くなった方、1か月以内に耳鳴りが急に大きくなった方は、少し注意が必要ですので、医師に相談してください。

難聴の種類や、疾患の有無などについて診断を受けることが重要ですね。

同じ加齢性難聴でも聞こえの個人差は大きいので、専門家のもとで自分の耳がどのくらい言葉を聞く能力があるのかを把握しないと、いい補聴器は見つかりません。認定補聴器専門店では、聞こえの状態に合わせて認定補聴技能者が補聴器を調整し、購入後の調整やメンテナンスもしてくれます。補聴器の聞こえに慣れるのに時間がかかる方もいますが、だいたい3か月が目安と考えてください。最近は、充電式の使いやすい補聴器やテレビの音を無線で聴くことができる補聴器も出ています。あきらめずに毎日使い続け、納得いくまで調整してもらうことが大切です。

医学博士、言語聴覚士

1975年福岡大学工学部電子工学科卒。福岡大学医学部耳鼻咽喉科学教室技手、福岡大学医学部助手を経て、2002年九州芸術工科大学音響設計学科助教授に就任。2005年九州大学大学院芸術工学研究院教授に就任。2017年より現職。

一般財団法人曽田豊二記念財団代表理事、日本聴覚医学会福祉医療委員会委員

中尾洋子 パナソニック(株) 全社UD推進担当主幹

耳のしくみについてあまり知らなかったのですが、音を感じるセンサーは毛のようになっていて、それが大きな音を聞き続けると堪え切れず抜けていって聞こえにくくなると知り、驚きました。また、高音を感じるセンサーは入り口近くにあるので、高音から聞こえにくくなるそうです。聞こえにくいと社会的に孤立し、認知症のリスクも上がるとのことで、次回は聞こえを補完する補聴器について詳しく説明します。

※このUDサイトは、より多くの方へのアクセシビリティを高めるために、様々な方のご意見をお聞きして改善を行なっております。

※障害の漢字表記に関して:スムーズな読み上げを実現するために、障害という単語を漢字で表記しています。